대한민국 정체성

1. 자유민주주의(自由民主主義. liberal democracy)

2. 자유시장경제(자유시장경제. free market economy)

자유민주주의(自由民主主義, 영어: liberal democracy)

자유주의와 민주주의가 결합된 정치원리 및 정부형태. 현대의 한국에서는 반공주의와 신자유주의의 영향으로 상당히 많은 오해를 받는 개념이다. 일단 현대 한국인들 대부분은 자유민주주의의 '자유'를 'Liberal'이 아닌 'Free'로 받아들이며, 한국에서 군부독재를 거치는 과정에서 자유민주주의를 왜곡하여 사용했고 자유민주주의를 추구하는 정치가 중 자유주의를 추구하는 인물도 거의 없었다. 현재는 87년 체제가 들어선지 30년 가량 되었으므로 진실된 자유민주주의가 정착해나가고 있다.

군부독재 시절의 자유민주주의와 명확하게 선을 긋고 정확하게 의미를 전달하고 싶다면 '자유주의적 민주주의' 정도로 풀어서 써주는 편이 좋다. 여담으로, 사회주의적 민주주의와 사회민주주의는 다르니 주의하자.

결론을 말하자면 Free로서 자유민주주의라는 정치체제는 없다.

구체적으로는 인간의 존엄성을 바탕으로 하여 개인의 자유와 권리를 보장하는 헌법을 세우고 민주적 절차 아래 다수에 의해 선출된 대표자들이 입헌주의의 틀 내에서 의사결정을 하는 체제를 의미한다. 기회, 법, 절차의 평등을 중시하며 프롤레타리아를 포함한 보통선거제와 사유재산, 자유시장을 인정하는 자본주의를 표방한다. 일단 정치용어이기 때문에 경제용어인 자본주의와 구별하는 정도의 식견은 필요하다.

존 로크의 주장 말마따나 간접 민주주의, 대의제의 한 형태다. 대부분의 나라는 의회민주주의를 바탕으로 이를 실현하고 있다. 고로 넓은 의미에서 보면 대부분의 의회를 가진 공화정 국가는 자유민주주의 국가다.

제2차 세계대전이 끝난 이후, 현대에 들어서면서 수많은 나라가 채택한 정치 시스템. 다만 민주주의인 척하면서 이 자유라는 부분이 제대로 구현되지 않은 나라도 많다. 이 때문에 비교정치학에서는 자유롭지 않은 민주주의(illiberal democracy)라는 용어가 나올 정도. 민주주의이긴 한데 개인의 자유 보장이 영 아닌 그런 정치체제를 말한다. 예를 들면 형식상 민주주의 국가지만 언론을 규제한다거나, 한가지 이념이나 종교가 득세해 그것을 일반인들의 생활문화에도 강압하는 나라라는 뜻. 이론적으로는 다수가 자유를 억압하는데 동의하여 민주적으로 자유를 억압하는 체제도 민주주의라 부를 수 있으니 엄밀히 말하면 자유주의와 민주주의는 구분되어야 한다.

굉장히 대충 정의하면 자유로운 사상의 교환과 투표권이 보장된 나라이지만 제대로 분석하여 파고들기 시작하면 꽤 복잡한지라. 일단 한국을 포함해서 현재 제대로 민주화된 유럽이나 미국 등의 국가 중 십중팔구는 이 시스템이라고 보면 편하다.

자유주의와 민주주의의 결합에 주목하여 설명하면, 민주주의는 기본적으로 다수대중에 의한 지배(民主)를 추구하며, 자유주의는 개인의 권리보호(自由)를 최우선으로 한다. 문제는 자유와 민주는 둘 다 이전 정치체제인 군주정에 반한다는 점에서 같지만, 둘 사이에서도 가치가 상충하는 경우가 있다는 점이다. 특히 사유재산권에 있어서 큰 충돌이 빚어진다. 부자는 개인 재산의 자유를 강조할테고, 취약층은 다수대중을 위한 공익을 강조할테니. 그렇다고 무작정 부자만 탐욕스런 자라고 비난하자니 부자들 입장에선 그것을 전체주의라고 느낄 수도 있다. 또 무척이나 오래 전부터 실제 경험으로 기록된 이야기지만, 다수 대중이라 할 지라도 자신의 권리와 소유 안에서는 자유주의를 추구한다는 점이고 자신의 영역이 성장하면 그만큼 더 많은 자유를 요구해왔다는 사실이다. 따라서 극빈무산자가 다수인 나라에서는 자유주의는 인기가 없지만, 서민층과 중산층의 사유재산이 늘고 독립적이 될수록 자유주의는 힘을 받는다. 자신의 영역 안에서는 자유주의를 추구하고 그보다 훨씬 넓은 범위에서 남의 자유에 의해 자신의 자유가 제한받는 것은 민주주의를 사용하고 싶어 하는 것은 어쩌면 자연스런 성질이다.

또 경제적 분야가 아니더라도 개인의 자유 vs 공공성(공익)이라는 측면에서 자유주의와 민주주의가 충돌하는 경우도 적지 않다. 예를 들면 징병제 문제라든지, 독일에서의 홈스쿨링 금지 논란이라든지. 그래도 이해가 쉽지 않다면, 만일 수도권 집중 현상을 해소하기 위해 서울 시내 대기업과 명문 사립대를 지방으로 이전하는 예를 들어보자. 지역균형발전의 가치를 위해 이들 기업과 학교를 지방으로 (강제)이전하자는 것은 민주주의의 영역에 속하는 것이고, 사기업과 사립학교가 서울에 머물 권리는 자유주의의 영역에 속하는 것으로 이해하면 쉬울 것이다. 쉽게 설명하자면 다수대중에 의한 지배를 추구하되(민주주의), 그 과정에서 개인의 권리를 침해하지 않고자(자유주의) 하는 사상이다.

그런데 다수대중에 의한 지배는 결국 전체주의로 흐르고, 소수에 대한 자유 침해로 이어진다는 것이 자유주의(특히 자유주의 중 보수적 계파)의 판단이며 나폴레옹 독재, 파시즘, 공산당 일당독재의 사례를 볼때 타당하다. 여기서 나폴레옹 보나파르트와 공산당의 경우 이견도 있다. 나폴레옹의 프랑스 제국과 소련의 경우, 모두 전쟁에 의해 국가의 존속이 위태로운 상황에서 성립되었으며, 다수 대중이 스스로의 권력을 포기하고 독재자에게 갖다바치는 상황이 아니었다. 굳이 선택할 수 있는 것은 내전상황에서 외국의 간섭에 의한 구체제의 독재(부르봉 및 로마노프 왕조)쪽에 설 것이냐 신체제에 설 것이냐 정도라고 봐야 한다. 타당한 사례라면 나폴레옹 보나파르트가 아니라 나폴레옹 3세의 예가 더 적절하다. 이 전체주의에 대해 자유주의자들은 날로 지속되는 대중의 정치권 확대 요구(즉, 보통선거권)를 더 이상 묵살할 수 없었다. 그래서 등장한 것이 자유민주주의로, 대중의 정치 참여와 통제를 허용하되(민주주의), 그럼에도 실질적인 정치는 위임받은 소수 엘리트들이 성숙된 판단을 통해 행한다는(자유주의) 것이다. 따라서 자유민주주의는 곧 대의제이며, 절차적 민주주의로 민주주의를 제한한 형태라 할 수 있다. 민주주의의 과도한 열정을 자유주의로 제어한다는 식으로 이해해도 틀리지는 않을 것이다.

허나 자유민주주의만이 민주주의를 보장하고 전체주의를 방지할 수 있단 생각은 엄밀히 말하면 틀린 말 이기도 하다. 자유민주주의 이외의 민주주의 체제는 이론적으로도 실제적으로도 존재한다. 자유민주주의 체제이외의 민주주의체제를 채택하면서 실제로도 민주주의를 이행하는 나라는 인도와 포르투갈. 이 둘은 헌법에 사회주의 및 민주주의 항목이 존재한다.

또한 자유주의와 민주주의를 동전의 양면으로 이해하는 이들도 있다. 대표적으로 이탈리아의 정치학자 故 노르베르토 보비오(2004년 작고). 자유주의는 민주주의에 의해서 보장되고, 민주주의는 자유주의에 의해서 보장 된다는 것. 거꾸로 말하면 자유주의 없는 민주주의는 공산주의처럼 망하고, 민주주의 없는 자유주의는 폭주한다는 주장이다. 이 주장은 냉전의 붕괴와 함께 상당한 근거를 가지며 "자유민주주의는 인류 최고의 사상"이라는 것까지 이끌었지만 1990년대를 정점으로 조금 빛이 바랬다. "역사의 종말"이 아직 끝이 나지 않았기 때문.

현실에서는 같은 제도라도 역사적 경험에 따라 다른 효과를 내기 때문에, '자유민주주의'를 표방하는 국가들 사이에서도, 연구하는 학자들 사이에서도 모습이 다소 다르게 굴러가고 있다. 한국과 일본의 경우는 국가주의와 민주주의가 결합한 자유민주주의라면, 미국의 경우는 자유주의에 가까운 자유민주주의라는 해석이 있다. 물론 이것은 이해를 편하게 하기 위한 소개이며 자유주의와 민주주의의 바리에이션이 다양한 만큼 얼마든지 다른 규정이 가능하다. 학자에 따라서는 한국과 일본을 냉전 자유주의와 보수적 민주주의의 결합으로 보기도 한다.

극우익이나 극좌익에겐 무시당한다. 고전적인 공산주의자의 경우, 권위적인 당 중앙이 존재하는 운영체제를 선호한다. 블라디미르 레닌의 민주집중제와 인민민주주의 참고. 또 고전적인 극우주의자들의 경우 파시즘과 국가주의를 선호하기 때문에 민주주의와 거리가 멀다. 현대 신좌파의 경우에도 "자유주의와 민주주의의 강제결혼"(지젝)이라는 식으로 자유주의보다 민주주의(평등)을 더 강조하는 경향이 있다. 보통 우파는 경제적 자유를, 좌파는 사회적 자유를 강조하는 경향이 있다.

다만 세간에선 극우단체라 불리지만 정작 구호는 자유민주주의를 수호하자는(...)언행불일치 괴랄한 형태도 있고, 좌파도 공산주의 뿐만 아니라 아나키즘, 사민주의 등 여러 분류가 있는 만큼 현대 사회에서 극우와 극좌라고 불리면 무조건 자유민주주의를 무시한다고 획일적으로 정의내리기엔 좀 어폐가 있다. 고전적 의미에서 그렇다 정도로 이해해두면 될 듯.

좁은 의미의 자유민주주의는 강경한 시장자유주의자가 말하는 '자유민주주의'로, 이 경우에는 사회민주주의는 당연히 자유민주주의의 범주에서 탈락한다. 넓은 의미의 자유민주주의는 민주주의라는 정치 체제에 개인의 기본권 보장이라는 자유주의(입헌주의)적 요소가 결합된 것으로, 당연히 사회민주주의도 이 범주에 들어간다. 흔히 진보진영에서 얘기하는 '민주주의'는 개인의사민주의는 인권 보장이 전제되어 있는 경우가 많기에 넓은 의미의 자유민주주의라 볼 수도 있다.

3. 대한민국 헌법에서의 자유민주주의

상세 항목에서 언급했듯이, 자유주의와 민주주의는 이념이나 내용에 있어 다른 원리이다. 자유주의는 자유획득으로 국가권력의 제한과 통제에 관심을 쏟는 것이라면, 민주주의는 주인자격의 취득으로 누가 그 권력을 가지는가에 더 큰 관심을 두는 것이다. 그렇지만 민주주의 국가에서 주인인 국민에게 자유가 없다는 것은 의미가 없기에 민주주의는 당연히 자유주의를 그 내용으로 하여야 한다. 자유주의와 민주주의는 관념적으로는 구별이 가능할지 몰라도 양자는 구별되기 어려울 정도로 결합되어 있다. 민주주의는 자유주의를 그 내용으로 하는 민주주의, 즉 자유민주주의이다.

민주라는 용어가 대한민국 헌법에 여러 군데 등장하지만 자유민주주의로 표현된 것은 헌법 전문과 헌법 제4조의 통일조항 뿐이다. 앞서 살펴본바와 같이 민주주의는 자유주의를 그 내용으로 하기에 민주주의와 자유민주주의는 동일한 것이며 구별할 실익도 필요도 없다. 다만 우리 헌법의 경우에도 이러한 논리가 타당한 가를 검토해 볼 수 있다.

헌법에 자유민주주의가 처음으로 등장한 것은 1972년 유신헌법부터이다. 유신헌법은 조국통일과 자유민주체제의 공고화를 새로운 공화국의 기본이념으로 삼았지만 조국통일의 과제보다 국내질서유지에 더 중점이 두어져 있었다. 조국통일은 자신의 체제를 정당화하기 위한 가면적 이념이었고 자유민주주의의 강조는 북한의 인민민주주의에 대한 방어적 개념으로 새로운 헌법의 성립을 정당화시키기 위한 구실에 불과하였다. 그동안 자유민주주의는 자유를 실현하고 달성해야 하는 본래의 적극적인 내용으로 작동하지 못했고, 체제유지를 위한 방어적 수단으로 또는 정치적 반대세력에 대한 탄압수단으로 활용되었을 뿐이다.

그렇다면 전문과 통일조항의 자유민주주의는 민주주의와 동일한 것이나, 인민민주주의에 대한 방어나 대립을 표현코자 자유민주주의를 선호한 것으로 보아야 한다. 전문의 자유민주주의는 대한민국은 인민민주와 대립되는 민주형태로서 자유민주적 질서를 더욱 공고히 하겠다는 것이며, 통일의 경우에도 인민민주적 통일방식이 아닌 자유민주적 통일방식에 입각한 통일을 추구하겠다는 것을 밝힌 것이다. 헌법 제4조의 자유민주적 기본질서는 통일을 위한 북한과의 대화와 타협 속에서 나타날 수 있는 정치적 혼란을 방지하며, 통일을 추진하더라도 자유민주주의가 통일의 희생물이 될 수 없음을 못 박은 것이다.

또 대한민국 현 헌법이 우리나라를 "자유민주주의" 국가로 보고 있는지는 논란이 있을 수 있는데, 대한민국 헌법의 공식 영문법령의 번역 때문에 그렇다.

용어 논란

한국에선 2010년대 들어 역사교과서를 개정하면서 민주주의를 자유민주주의로 수정하는 것에 대해 논란이 있다. 이유는 자유민주주의를 표방하면서 사실상 반공주의를 내세우는 국가주의체제였던 과거를 긍정하는 것이기 때문이다. 사실상 과거 대만, 한국, 일본, 남베트남, 매카시즘 하의 미국은 자유민주주의를 표방하지만 사상의 자유를 억압하는 반공주의 국가였다. 때문에 반공적인 자본주의 국가였던 대만을 자유 중국, 남베트남을 자유 월남이라고 부르기도했다. 그나마 일본이나 미국은 어쨌든 가진 경제력도 있고 그렇게까지 공산권에 반감이 크진 않아 후에 공산주의 국가들과 수교나 교류를 맺긴 했다. 그러나 특히 한국 같은 경우는 공산권에 대해 국민의 반감이나 정부의 반감이 너무 컸다. 굳이 프로파간다 때문이 아니라 직접 침략을 겪은 입장에선 좋게 보기 힘들었고 정부 역시 반공을 내걸었다. 결국 한국의 경제력이 성장하며 냉전 말기에 공산권들과 수교를 맺게 되었다. 대만은 중국에 밀려 아예 국제사회에서 고립되었고 남베트남은 1975년 문을 닫았다.

한국 좌파계열의 경우 일부에서는 자유주의와 신자유주의를 동일시하는 경우가 존재하고 과거 반공을 강조한 군사정권을 연상시키는 이유로 자유주의를 민주주의와 맞먹는 하나의 기본 원리로서 인정한다는 것 자체에 거부감을 표출한다.

따라서 좌파 일각에서는 '자유민주주의'라는 레토릭에 상당히 부정적인 입장을 보이며 민주주의 자체에 진정한 '자유'의 의미가 들어있다고 주장한다. 대한민국의 헌법은 단지 "대한민국은 민주공화국이다"라고 되어있고, "자유롭고 민주적인 기본질서"라는 표현이 한국이 자유주의인지의 여부를 강화하는지가 문제가 된다. 이것이 해석 논쟁의 원인이 된다. 위에 나온 문제나 자유주의 문서에 나오는 것처럼 극우들이 '자유'라는 개념의 레토릭를 오용하는 건 한국에서 굉장히 심각한 상태이다. 나무위키(구 리그베다 위키) 문서에 쓰인 '자유민주주의'라는 표현이 종종 '민주주의'로 수정당하는 것도 이와 무관하지는 않을 듯. 진보진영의 이러한 논조에 대한 예시로는 한겨례 신문의 사설이 대표적이다. 단 논지내에 자유민주주의 개념에 대한 오류 및 왜곡이 존재하니 맹신하지는 말것.

2011년 교과부는 헌법 전문의 자유민주적 기본질서가 자유민주주의를 의미한다는 교과서 집필 지침을 고수하였다. 이는 국호에 버젓이 민주주의를 박아놓고 실제로는 1인 독재체제를 유지하고 있는 한국의 적과 대한민국의 민주주의를 구분하기 위한 목적이 있다. 대한민국의 자유민주적 기본질서가 자유민주주의와 통한다면, 북한이 말하는 민주주의는 인민민주주의 같은 것을 의미하고 있을 확률이 높다.

한편, 문재인 정부 시기 한국사 교과서에서는 '자유'라는 용어를 삭제하고 '민주주의'라는 용어를 고수하려는 교과서 집필 시안을 내놓아 논란이되고 있다. 이 논쟁이 초기에 혼란스럽게 전개된 큰 이유는 '자유민주주의'에 대한 이해가 서로 달랐기 때문이다.

'자유민주주의' 지지자들은 자유민주주의를 공산국가의 인민민주주의나 파시즘·나치즘 같은 전체주의에 대립되는 개념으로 이해한 반면, '민주주의' 지지자들은 자유민주주의가 냉전기에는 반공(反共)을 추구했고 지금은 시장의 절대적 자유를 외치는 극우 이데올로기라고 주장한다.양자의 시각 차이는 자본주의와 의회주의 틀 안에서 활동하는 사회민주주의가 자유민주주의에 포함되는지를 놓고 분명하게 드러났다. '민주주의' 지지자들은 '자유민주주의의 발전'이라고 하면 사회민주주의를 배제하게 될 것이라고 주장했다. 하지만 대부분 학자들이 사회민주주의가 자유민주주의의 한 부분이라는 데 동의함으로써 이런 우려는 근거 없는 것으로 판명난 바 있다.

그러나, 우리 헌법의 중심 개념은 '자유민주적 기본질서'이다.

현행 헌법에는 "자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여"(전문·前文), "자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일정책을 수립하고 이를 추진한다"(제4조)고 돼 있다. 헌법재판소는 '자유민주적 기본질서'를 "기본적 인권의 존중, 권력분립, 의회제도, 복수정당제도, 선거제도, 사유재산과 시장경제를 골간으로 한 경제질서 및 사법권의 독립"으로 정의했다. 이는 곧 자유민주주의의 핵심요소로 꼽히는 것들과 일치한다.

현행 한국사 교과서에서 굳이 '자유' 라는 용어를 빼겠다는 데서, 정식 의제로 만들어 진지한 논의를 하는 과정을 생략한 채, 슬쩍 사민주의 헌법을 만들려는 의도가 아니냐는 의심을 받기도 한다.

그외 고등학교 법과 정치 수업때 자유민주주의를 쉽게 설명하기 위해서 '국민의 기본권 중에 평등보다는 자유를 더 중요하게 생각하는 민주주의'라고 설명하는 경우도 있다. 정치학 전공자 중에서도 저 표현만큼 고딩 수준에서 이해할 만한 러프한 표현은 없을 것이라고 평하는 사람도 있다. 하지만 당연하게도 전공자 입장에서 더 깊게 파고 들면, 저렇게 단순하게 이해하기엔 약간 골룸해지는 부분은 있다.

비교정치학이나 국제정치학에서 이 용어가 등장한다면 사실상 서구식 민주주의 체제와의 동의어라 봐도 무리가 없을 것이다.

시장경제(market economy)

자유시장경제 체제(free market system)

* 시장경제 [ market economy ]

요약: 개별 경제주체들이 시장에서 만나 자유경쟁에 의해 형성되는 가격을 지표로 하여 자유롭게 경제 활동을 전개하는 경제 체제.

사유재산 제도를 토대로 하는 자본주의 경제 체제하에서는 토지 · 노동 · 자본 등의 생산 요소가 대부분 사유화되어 상품으로 매매되므로, 생산 · 교환 · 분배 · 소비의 모든 경제 활동이 가격, 즉 시장기구에 의해 이루어진다. 이처럼 각 경제주체가 자기 책임하에 자유로이 이익을 추구하는 시장경제 활동을 통해 기본적인 경제 문제가 해결되도록 하는 경제 체제를 시장경제라고 한다.

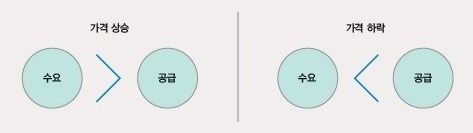

시장경제라는 말은 경제학상의 용어는 아니지만 일반적으로 사회주의 경제를 계획경제라고 부르는 데 대한 자본주의의 경제를 이렇게 부른다. 자유주의경제체제에서는 모든 경제주체의 생산활동은 자유로우며, 시장에서의 물품구입도 자유의지에 의해 이루어진다. 이같은 흐름을 일견 너무 자유로워 무질서한 경제활동처럼 인식되기 쉬우나 그것이 자연스럽게 질서를 유지할 수 있는 것은 가격(price)이라고 하는 메커니즘이 시장에서의 상품매매를 성사시키고, 또 이것을 근거로 생산과 소비를 조정할 수 있기 때문이다.

* 자유시장[ free market ]

시장활동에 대한 국가의 간섭이 배제된, 즉 개인의 경제활동의 자유가 최대한으로 보장된 시장을 일컫는다. 자유시장에서의 가격은 시장에서 수요와 공급이 일치하는 점에서 결정된다. 이는 가격이 정부에 의해 임의대로 결정되는 것이 아니라, 이른바 보이지 않는 손에 의해 자연스럽게 결정됨을 의미한다. 자유시장 경제의 생산활동은 더 높은 이윤을 추구하는 방향으로 전개된다.

* 자유시장 경제체제 [ freemarket system ]

수요자와 공급자가 시장에서 만나 자유로운 경쟁을 통하여 경제 활동을 영위해 나가는 제도. 사유 재산제, 영리 추구, 경제 활동의 자유 보장 등을 특징으로 한다.

[네이버 지식백과] 내용을 참조하여 정리

* 경제체제

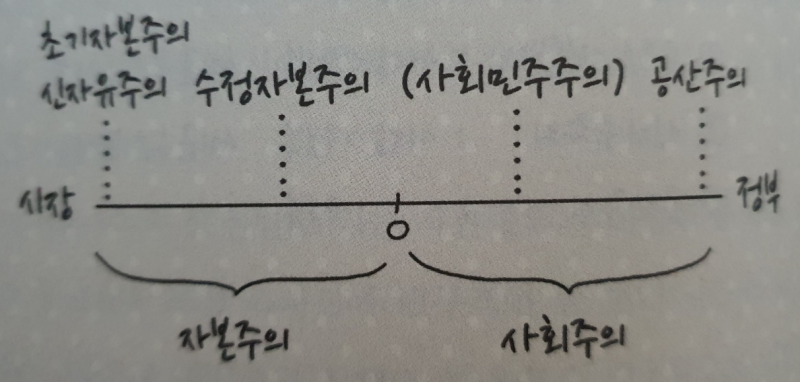

경제체제는 정부의 시장 개입 여부에 따라 구분된다. 시장의 자유를 중시하느냐, 정부의 개입을 중시하느냐의 정도에 따라 체제를 구분하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

<지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식 - 채사장>에서 발췌

* 자본주의 [ capitalism ]

사유재산제에 바탕을 두고 이윤 획득을 위해 상품의 생산과 소비가 이루어지는 경제체제로, 현재 서유럽과 미국, 대한민국을 비롯한 많은 나라의 국민들은 ‘자본주의체제’라는 경제체제 아래서 경제생활을 영위하고 있다.

[22년 6월 고2 모의고사 34번 빈칸추론 문제]

In most of the world, capitalism and free markets are accepted today as constituting the best system for allocating economic resources and encouraging economic output. Nations have tried other systems, such as socialism and communism, but in many cases they have either switched wholesale to or adopted aspects of free markets. Despite the widespread acceptance of the freemarket system, __________________________________________. Government involvement takes many forms, ranging from the enactment and enforcement of laws and regulations to direct participation in the economy through entities like the U.S.’s mortgage agencies. Perhaps the most important form of government involvement, however, comes in the attempts of central banks and national treasuries to control and affect the ups and downs of economic cycles. [3점]

오늘날 세계 대부분에서 자본주의와 자유 시장은 경제적 자원을 분배하고 경제적 생산을 장려하기 위한 최고의 시스템을 구성하는 것으로 받아들여지고 있다. 국가들은 사회주의나 공산주의와 같은 다른 시스템들을 시도했지만, 많은 경우 그들은 자유 시장으로 완전히 전환하거나 자유 시장의 측면들을 받아들였다. 자유 시장 시스템의 광범위한 수용에도 불구하고, 시장이 완전히 자유로운 상태로 맡겨지는 경우는 드물다. 정부의 개입은 법과 규정의 제정과 집행에서부터 미국의 담보 기관과 같은 실체를 통한 직접적인 경제 참여에 이르기까지 다양한 형태를 취한다. 그러나 아마도 가장 중요한 형태의 정부 개입은 중앙은행과 국가 재무기관이 경기 주기의 흥망성쇠를 통제하고 영향을 미치려는 시도로 나타날 것이다.

경제 관련 주요 영어 표현 정리

✅ 1. 경제 성장 & 발전 (Economic Growth & Development)

✔ economic growth – 경제 성장

✔ economic development – 경제 발전

✔ rapid industrialization – 급속한 산업화

✔ emerging economy – 신흥 경제국

✔ developed country / advanced economy – 선진국

✔ developing country – 개발도상국

✔ underdeveloped country – 저개발국

✔ GDP (Gross Domestic Product) – 국내총생산

✔ GNP (Gross National Product) – 국민총생산

✔ GNI (Gross National Income) – 국민총소득

✔ per capita income – 1인당 국민소득

✔ economic downturn / economic slowdown – 경기 침체

✔ recession – 경기 후퇴

✔ depression – 경제 불황

✔ economic boom – 경기 호황

✔ economic crisis – 경제 위기

📍 예문

- South Korea experienced rapid economic growth after the Korean War.

한국은 한국전쟁 이후 급속한 경제 성장을 경험했습니다. - The global economy is facing a slowdown due to inflation and supply chain issues.

전 세계 경제는 인플레이션과 공급망 문제로 인해 둔화되고 있습니다. - Many developing countries struggle to achieve sustainable economic development.

많은 개발도상국들은 지속 가능한 경제 발전을 이루는 데 어려움을 겪고 있습니다.

✅ 2. 시장 & 무역 (Market & Trade)

✔ free market economy – 자유 시장 경제

✔ capitalist economy – 자본주의 경제

✔ socialist economy – 사회주의 경제

✔ supply and demand – 공급과 수요

✔ inflation – 인플레이션 (물가 상승)

✔ deflation – 디플레이션 (물가 하락)

✔ interest rate – 금리

✔ foreign exchange rate – 환율

✔ trade balance – 무역 수지

✔ trade surplus – 무역 흑자

✔ trade deficit – 무역 적자

✔ exports – 수출

✔ imports – 수입

✔ foreign investment – 해외 투자

✔ globalization – 세계화

📍 예문

- The law of supply and demand affects product prices in the market.

공급과 수요의 법칙은 시장에서 제품 가격에 영향을 미칩니다. - High inflation can reduce the purchasing power of consumers.

높은 인플레이션은 소비자의 구매력을 감소시킬 수 있습니다. - China has a large trade surplus due to its strong export industry.

중국은 강력한 수출 산업 덕분에 큰 무역 흑자를 기록하고 있습니다.

✅ 3. 기업 & 산업 (Business & Industry)

✔ corporation / company / firm – 기업

✔ small and medium-sized enterprises (SMEs) – 중소기업

✔ startup company – 신생 기업 (스타트업)

✔ multinational corporation (MNC) – 다국적 기업

✔ entrepreneur – 기업가

✔ investment – 투자

✔ venture capital – 벤처 자본

✔ merger and acquisition (M&A) – 인수 합병

✔ market competition – 시장 경쟁

✔ monopoly – 독점

✔ consumer behavior – 소비자 행동

✔ sustainable business – 지속 가능한 비즈니스

📍 예문

- Many startups struggle to attract venture capital in their early stages.

많은 스타트업들은 초기 단계에서 벤처 자본을 유치하는 데 어려움을 겪습니다. - Apple is a multinational corporation with a strong global presence.

애플은 강력한 글로벌 입지를 가진 다국적 기업입니다. - Mergers and acquisitions are common strategies for business expansion.

인수 합병은 사업 확장을 위한 일반적인 전략입니다.

✅ 4. 금융 & 투자 (Finance & Investment)

✔ stock market – 주식 시장

✔ stocks and bonds – 주식과 채권

✔ shareholder – 주주

✔ dividends – 배당금

✔ mutual funds – 뮤추얼 펀드

✔ hedge fund – 헤지 펀드

✔ real estate investment – 부동산 투자

✔ cryptocurrency – 암호화폐

✔ financial crisis – 금융 위기

✔ bankruptcy – 파산

✔ economic bubble – 경제 거품

✔ risk management – 위험 관리

📍 예문

- Investing in stocks carries both risks and rewards.

주식 투자는 위험과 보상을 모두 동반합니다. - The 2008 financial crisis had a global impact on the economy.

2008년 금융 위기는 세계 경제에 영향을 미쳤습니다. - Many investors are now focusing on cryptocurrency and blockchain technology.

많은 투자자들이 현재 암호화폐와 블록체인 기술에 집중하고 있습니다.

✅ 5. 일자리 & 노동 시장 (Jobs & Labor Market)

✔ employment rate – 고용률

✔ unemployment rate – 실업률

✔ minimum wage – 최저 임금

✔ job market – 취업 시장

✔ workforce / labor force – 노동력

✔ remote work / telecommuting – 재택근무

✔ job automation – 일자리 자동화

✔ gig economy – 긱 경제 (단기 계약 및 프리랜서 중심 경제)

✔ outsourcing – 아웃소싱

📍 예문

- The unemployment rate increased due to the economic downturn.

경기 침체로 인해 실업률이 증가했습니다. - Remote work has become more common since the pandemic.

팬데믹 이후 재택근무가 더욱 보편화되었습니다. - The gig economy allows workers to have more flexibility in their jobs.

긱 경제는 노동자들에게 더 유연한 근무 방식을 제공합니다.

🔥 총정리

✔ 경제 성장: economic growth, GDP, GNI

✔ 시장 & 무역: supply and demand, inflation, trade balance

✔ 기업 & 산업: startup, MNC, entrepreneur

✔ 금융 & 투자: stock market, hedge fund, real estate investment

✔ 일자리 & 노동 시장: unemployment rate, gig economy, outsourcing

✅ 기본 경제 용어 정리

한국어 영어 설명

| 1인당 국민소득 | Per capita income | 한 나라의 총소득을 인구 수로 나눈 값 |

| 1인당 국민총소득(GNI) | Per capita Gross National Income (GNI) | 한 나라의 국민이 벌어들인 총소득을 인구 수로 나눈 값 |

| 1인당 국내총생산(GDP) | Per capita Gross Domestic Product (GDP) | 한 나라에서 생산된 총부가가치를 인구 수로 나눈 값 |

| 국민소득 | National income | 한 나라의 국민이 일정 기간 동안 벌어들인 총소득 |

| 국민총소득(GNI) | Gross National Income (GNI) | 한 나라의 국내외에서 발생한 총소득 |

| 국내총생산(GDP) | Gross Domestic Product (GDP) | 한 나라의 국경 안에서 생산된 총부가가치 |

| 경제성장 | Economic growth | 경제 규모가 확대되는 현상 (주로 GDP 증가로 측정됨) |

| 경제발전 | Economic development | 경제 성장뿐만 아니라 생활 수준, 산업 구조 등이 향상되는 것 |

| 선진국 | Advanced country / Developed country | 높은 생활 수준과 경제력을 가진 나라 |

| 개발도상국 | Developing country | 경제가 성장 중이며 산업화가 진행 중인 나라 |

✅ 1인당 국민소득 관련 예문

🔹 1인당 국민소득의 변화

-

1953년 한국의 1인당 국민총소득(GNI)은 67달러에 불과했습니다.

→ In 1953, South Korea's per capita GNI was only $67. -

현재 한국의 1인당 국민소득은 약 38,000달러입니다.

→ Today, South Korea’s per capita income is around $38,000. -

한국은 불과 70년 만에 저소득 국가에서 선진국으로 도약했습니다.

→ In just 70 years, South Korea has risen from a low-income country to a developed nation.

🔹 경제성장 관련 표현

-

한국은 전쟁 후 폐허에서 세계 10위권 경제 대국으로 성장했습니다.

→ South Korea grew from the ruins of war to become one of the world's top 10 economies. -

1인당 GDP는 경제성장의 중요한 지표 중 하나입니다.

→ Per capita GDP is one of the key indicators of economic growth. -

경제성장이 빠르다고 해서 반드시 모든 국민이 부유한 것은 아닙니다.

→ Rapid economic growth does not necessarily mean that all citizens are wealthy.

🔹 경제 발전과 생활 수준

-

높은 1인당 국민소득은 일반적으로 생활 수준의 향상을 의미합니다.

→ A high per capita income generally indicates an improvement in the standard of living. -

한 나라의 1인당 소득이 높더라도 소득 불평등이 심할 수 있습니다.

→ Even if a country has a high per capita income, income inequality can still be severe. -

경제발전은 단순한 소득 증가뿐만 아니라 교육과 복지 수준의 향상도 포함합니다.

→ Economic development includes not only income growth but also improvements in education and welfare.

✅ 추가 표현: 1인당 국민소득 증가의 원인 & 영향

✔ Why has South Korea’s per capita income increased? (한국의 1인당 국민소득이 증가한 이유는?)

- Rapid industrialization (급속한 산업화)

- Strong export-oriented economy (강한 수출 중심 경제)

- Investment in education and technology (교육 및 기술에 대한 투자)

- Government-led economic policies (정부 주도의 경제 정책)

- Hard work and resilience of the people (국민들의 노력과 끈기)

✔ What are the effects of high per capita income? (높은 1인당 국민소득의 영향은?)

- Improved living standards (생활 수준 향상)

- Better healthcare and education (더 나은 의료 및 교육)

- Increased purchasing power (구매력 증가)

- Greater economic stability (경제 안정성 증가)

- More opportunities for global influence (국제적 영향력 증가)

대한민국 정체성

1. 자유민주주의(自由民主主義. Liberal Democracy) : 공정한 선거

자유주의와 민주주의가 결합된 정치 원리 및 정부 형태를 말한다.

인간의 존엄성과 인권을 바탕으로 하여 개인의 자유와 권리를 보장하는 헌법을 세우고, 민주적 절차 아래 다수에 의해 선출된 대표자들이 입헌주의 틀 내에서 결정을 하는 체제를 의미한다.

자유민주주의는 공정한 선거, 사유재산의 권리, 정부와 다른 정부기관의 분리(삼권분립), 표현의 자유, 문민통제, 시민자유를 포함한 이민권 보호와 법 앞의 평등을 기반으로 한다.

2. 자유시장경제(自由市場經濟. Free Market Economy) : 사유재산 제도

자유시장경제체제는 정부의 개입 없이 시장의 수요와 공급에 의해 가격과 생산량이 결정되는 경제 체제를 의미한다.

이 체제에선는 경제 주체들이 자유롭게 거래하며 가격이 조정 기능을 수행한다.

자유시장경제는 사유재산 제도를 기반으로 하며 생산 교환 분배 소비의 모든 경제 활동이 가격 즉 시장 기구에 의해 이루어진다.

자유민주주의란?

자유주의와 민주주의가 결합된 정치 원리 및 정부 형태를 말한다.

인간의 존엄성과 인권을 바탕으로 하여 개인의 자유와 권리를 보장하는 헌법을 세우고, 민주적 절차 아래 다수에 의해 선출된 대표자들이 입헌주의 틀 내에서 결정을 하는 체제를 의미한다.

자유민주주의는 공정한 선거, 사유재산의 권리, 정부와 다른 정부기관의 분리(삼권분립), 표현의 자유, 문민통제, 시민자유를 포함한 이민권 보호와 법 앞의 평등을 기반으로 한다.

자유민주주의는 고전적 자유주의 원리 하에 대의 민주주의가 작동되는 형태의 통치 체제를 말한다. 자유 민주주의 특징은 다원주의 하의 선거 실시, 권력 분립, 법치주의, 사유재산 인정 하의 시장 경제, 인권의 평등, 사회권, 시민권, 시민 자유, 정치적 자유 보장 등이다.

자유민주주의의 정의에 대해서는 그 오랜 역사와 더불어 진화, 발전하여 견해가 다양하며 포함하는 내용도 풍부하고 상이하다. 래리 다이아몬드(Larry Diamond) 교수는 자유민주주의를 민주주의와 입헌적 자유주의의 결합으로 보면서 11가지의 요소를 들고 있다.[1]

- 선거의 결과가 불확실하고 반대표도 상당하며, 헌법 원리를 부정하는 정치적인 세력은 정당의 설립과 선거의 참여가 부정된다. (법치주의)

- 군을 비롯하여 민주적인 책임을 지지 않는 기관은 선거에 의해 선출된 기관에 복종한다. (문민통제)

- 국민은 자유롭게 만들고 참여할 수 있는 다양하고 독자적인 결사와 같이 그들을 표현하고 대표하는 여러 경로를 가질 수 있어야 한다. (다원주의)

- 개개인에게 실질적인 양심의 자유, 사상의 자유, 의견의 자유, 토론의 자유, 표현의 자유, 출판의 자유, 결사의 자유, 평화적인 집회의 자유, 청원의 자유 등이 보장되어야 한다.

- 국민들이 정치적으로 독립된 언론과 같이 정보를 구득할 수 있는 여러 경로가 있어야 한다. (열린 사회)

- 행정권력은 독립된 사법부, 의회, 다른 공적 기관 등에 의하여 견제되어야 한다. (권력 분립)

- 국민의 자유는 독립되고 평등한 법적용을 하는 사법부에 의하여 효과적으로 보장되어야 한다. 사법부의 결정은 존중받고 공권력에 의하여 강제될 수 있어야 한다.

- 국민은 법 앞에 정치적으로 평등하다.

- 사회적 소수자는 억압받지 않는다. (인권의 평등)

- 법의 지배 원리는 국민들의 인권을 보장해야 한다. (시민권)

- 헌법의 최고규범성이 보장되어야 한다.

프리덤 하우스는 자유민주주의를 국민의 자유를 보호하는 대의 민주주의로 정의한다.

자유민주주의는 다양한 종류의 헌법에 채택되고 있다.

- 공화제 (대한민국, 대만, 미국, 프랑스, 아일랜드, 독일 등)

- 대통령중심제 (대한민국, 대만, 미국 등)

- 이원집정부제 (프랑스, 폴란드 등)

- 입헌군주제 (영국, 오스트레일리아, 벨기에, 캐나다, 덴마크, 네덜란드, 노르웨이, 스페인 등)

- 의원내각제 (오스트레일리아, 캐나다, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 영국 일본 등)

흔히 자유민주주의라고 표현하는 내용에 대해 대한민국 헌법에서는 전문에 "모든 사회적 폐습과 불의를 타파하며, 자율과 조화를 바탕으로 자유민주적 기본질서를 확고히 하여"라는 부분과 제4조에 "대한민국은 통일을 지향하며, 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립하고 이를 추진한다."고 하여 자유민주적 기본질서라고 되어 있으며 이를 자유민주주의로 받아들이는 사람들에 의해 견해의 대립이 있다. 해당 표현은 1972년 유신 헌법에서 평화통일 조항과 함께 처음 등장하였는데 이에 대해 이를 냉전 완화라는 세계 정세 가운데 반공주의라는 소극적 이데올로기에 기초한 권위주의 체제를 유지하려는 당시 정권이 안고 있던 고민의 산물로 분석하는 견해가 있다.[2] 한편 자유주의적 민주주의와 자유로운 민주주의의 인식은 구분되어야 한다고 하면서, 당시 헌법 개정에 참가한 헌법전문가들이 양자의 차이를 인식하지 못했을 가능성을 제기하는 학자도 있다.[3]

한편 대한민국의 헌법재판소는 "자유민주적 기본질서에 위해를 준다 함은 모든 폭력적 지배와 자의적 지배 즉 반국가단체의 일인독재 내지 일당독재를 배제하고 다수의 의사에 의한 국민의 자치, 자유·평등의 기본원칙에 의한 법치주의적 통치질서의 유지를 어렵게 만드는 것으로서 구체적으로는 기본적 인권의 존중, 권력분립, 의회제도, 복수정당제도, 선거제도, 사유재산과 시장경제를 골간으로 한 경제질서 및 사법권의 독립 등 우리의 내부체제를 파괴·변혁시키려는 것"이라고 설시했다.[4]

독일연방헌법재판소는 ‘자유롭고 민주적인 기본질서(Freiheitliche demokratische Grundordnung)’를 "모든 폭력적 지배와 자의적 지배를 배제하고, 그때의 다수의 의사와 자유 및 평등에 의거한 국민의 자기결정을 토대로 하는 법치국가적 통치질서"라고 규정했다. 하지만 이 문구에서의 평등은 기회의 평등임을 인식해야 하며, 이것이 곧 공평이란 것을 의미한다.[5]

자유시장경제체제는 정부의 개입 없이 시장의 수요와 공급에 의해 가격과 생산량이 결정되는 경제 체제를 의미한다.

이 체제에선는 경제 주체들이 자유롭게 거래하며 가격이 조정 기능을 수행한다.

자유시장경제는 사유재산 제도를 기반으로 하며 생산 교환 분배 소비의 모든 경제 활동이 가격 즉 시장 기구에 의해 이루어진다.

Free market

모든 혹은 대부분의 거래가 정부나 권력에 의한 것이 아닌 자발적으로 자유로이 거래되는 시장을 의미한다. 통상 계획경제와는 대조되는 개념이기도 하다.

자유시장에서는 개개인의 이윤 추구를 위한 자유로운 거래와 소비, 생산, 투자 등이 경제 발전, 사회 발전과 복지에도 유리한 결과를 낳는다고 주장한다.

수요과 공급의 원리에 의해 재화와 서비스의 가격은 자동적으로 정해지며 정부가 이에 대해 개입하지 않았을 때 최대의 거래량을 통해 가장 많은 잉여(surplus)를 낼 수 있다는 이론을 토대로 한다. 자세한 이론적 배경은 시장경제 문서 참조.

현실정치에서 일반적으로 자유시장 이데올로기는 자본주의와 고전적 자유주의와 연관 있는 개념으로 여겨지며 상당수 사회주의자들이 비판하는 것이기도 하다. 그러나 일부 시장사회주의자들은 자유시장을 옹호할 수도 있다.

지공주의자들도 자유시장을 옹호하기도 하는데 토지에 대한 관념은 사회주의와도 접점이 있지만 자연에서 나오지 않는 자본 등에 대해서는 오히려 고전적 자유주의와 깊은 연관이 있는 free market을 지향하기 때문에 사회주의로 분류되지 않고, 자유주의[1]나 좌파 자유지상주의로 분류된다.

자유 시장 경제란 무엇인가?

정의

경제학자들은 시장 경제 를 상품과 서비스가 의지와 상호 합의에 의해 교환되는 경제라고 설명합니다. 농장 가판대에서 재배자에게 정해진 가격에 야채를 사는 것은 경제 교환의 한 예입니다. 당신을 위해 심부름을 하기 위해 누군가에게 시간당 임금을 지불하는 것은 교환의 또 다른 예입니다.

순수한 시장 경제에는 경제적 교환에 대한 장벽이 없습니다. 가격에 관계없이 다른 사람에게 무엇이든 팔 수 있습니다. 실제로 이런 형태의 경제는 드물다. 판매세, 수출입 관세, 주류 소비에 대한 연령 제한과 같은 법적 금지는 모두 진정한 자유 시장 교환을 가로막는 장애물입니다.

일반적으로 미국과 같은 대부분의 민주주의 국가가 고수하는 자본주의 경제는 소유권이 국가가 아닌 개인의 손에 있기 때문에 가장

자유롭습니다. 정부가 생산 수단의 전부는 아니지만 일부(예: 화물 및 여객 철도)를 소유할 수 있는 사회주의 경제도 시장 소비가

크게 규제되지 않는 한 시장 경제로 간주될 수 있습니다. 생산 수단을 통제하는 공산주의 정부는 정부가 수요와 공급을 지시하기

때문에 시장 경제로 간주되지 않습니다.

형질

시장 경제 에는 몇 가지 주요 특성이 있습니다.

- 자원의 개인 소유권. 정부가 아닌 개인이 노동 공급뿐만 아니라 생산, 분배, 상품 교환 수단을 소유하거나 통제합니다.

- 번성하는 금융 시장. 상업에는 자본이 필요합니다. 개인에게 상품과 서비스를 획득할 수 있는 수단을 제공하기 위해 은행, 증권사 등 금융기관이 존재합니다. 이러한 시장은 거래에 대한 이자와 수수료를 부과함으로써 이익을 얻습니다.

- 참여할 자유. 재화와 서비스의 생산과 소비는 자발적입니다. 개인은 자신의 필요에 따라 자유롭게 획득, 소비 또는 생산할 수 있습니다.

장점과 단점

대부분의 세계 선진국들이 시장 기반 경제를 고수하는 데는 이유가 있습니다. 많은 결함에도 불구하고 이러한 시장은 다른 경제 모델보다 더 잘 작동합니다. 다음은 몇 가지 특징적인 장점과 단점입니다.

- 경쟁은 혁신으로 이어집니다. 생산자는 소비자의 요구를 충족시키기 위해 노력하면서 경쟁자보다 우위를 점할 수 있는 방법도 모색합니다. 이것은 가장 단조롭거나 위험한 작업에서 작업자를 덜어주는 조립 라인의 로봇과 같이 생산 프로세스를 보다 효율적으로 만들면 발생할 수 있습니다. 텔레비전이 사람들이 엔터테인먼트를 소비하는 방식을 근본적으로 변화시킨 것처럼 새로운 기술 혁신이 새로운 시장으로 이어질 때도 발생할 수 있습니다.

- 이익이 장려됩니다. 한 분야에서 뛰어난 기업은 시장 점유율이 확대됨에 따라 이익을 얻을 것입니다. 이러한 이익 중 일부는 개인이나 투자자에게 이익이 되는 반면, 다른 자본은 미래 성장의 씨를 뿌리기 위해 사업에 다시 사용됩니다. 시장이 확장됨에 따라 생산자, 소비자, 근로자 모두가 혜택을 받습니다.

- 큰 것이 더 나은 경우가 많습니다. 규모의 경제에서 대규모 자본과 노동력에 쉽게 접근할 수 있는 대기업은 경쟁할 자원이 없는 소규모 생산자보다 유리한 경우가 많습니다. 이 조건은 생산자가 가격을 낮추거나 희소한 자원의 공급을 통제함으로써 경쟁자를 사업에서 몰아내고 시장 독점을 초래할 수 있습니다.

- 보장이 없습니다. 정부가 시장 규제나 사회 복지 프로그램을 통해 개입하기로 선택하지 않는 한 시민들은 시장 경제에서 재정적 성공을 약속할 수 없습니다. 그러한 정부 개입에 대한 정치적, 대중적 지지의 정도는 국가마다 다르지만 순수한 자유방임 경제학은 드물다.

출처

- 아마데오, 킴벌리. "시장 경제, 그 특성, 장단점. 예를 들어." TheBalance.com, 2018년 3월 27일.

- Investopedia 직원. " 자유 시장: '자유 시장'이란 무엇입니까? " Investopedia.com.

- Rothbard, Murray M. " 자유 시장: 경제학의 간결한 백과사전 ." EcoLib.org, 2008.

분단국가들의 통일사례와 그 교훈 '통일을 이룩한 국가들'

우리는 통일을 이루기 위해 노력함에 있어 역사상 우리와 유사하게 분단의 비극을 경험했고 이를 극복하여 결국 통일을 이룩한 국가들의 사례 연구를 통해 많은 교훈을 얻을 수 있을 것이다.

제2차 세계대전 이후 동서 냉전체제하에서 분단을 경험하다 통일을 성취한 국가로는 독일. 베트남. 예멘 등이 있다.

베트남은

1975년 사실상의 무력통일,

예멘은 1990년 합의통일 이후 무력재통합,

독일은 1990년 동독의 서독연방정부 편입에 따른

사실상의 흡수통일 사례에 속한다.

베트남의 통일사례

오랫동안 프랑스의 식민통치와 일본군의 침략에 대항하여 싸운 공산당 중심의 베트남 독립동맹은 2차대전 종료 후 1945년 9월

‘베트남 민주공화국’을 선포하였다.

그러나 일본군의 무장해제를 위해 영국군과 중국군이 남북 베트남에 주둔하게 되고, 프랑스가

인도차이나 복귀를 시도함에 따라 1946년말 프랑스와 베트남간에 전면적인 전투가 시작되었다.

8년간 계속된 제1차 베트남 전쟁은

1954년 제네바 협정으로 종료되었으나, 베트남은 남북으로 분단되었다.

북쪽에는 베트남 독립동맹 주도로 마르크스 레닌주의에 입각한 베트남 민주공화국(북베트남. 월맹)이 세워졌고 남쪽에는 미국의 지원을 받아 1954년 7월 베트남 공화국(남베트남. 월남)이 수립되었다.

분단 후 월남과 월맹의 대립은 1956년부터 본격화되었으며 특히 월맹은 공산주의 혁명이론에 바탕을 두고 월남내 공산주의

세력확산에 주력하였다.

특히 베트콩으로 알려진 월남내 친공산세력은 1960년 12월 20일 베트남 민족해방전선을 결성하고 월남정부

전복 및 친공산정권 수립을 추진하였다.

프랑스가 호치민 정권과의 전쟁에서 패배 베트남을 포기하자 소련 중심의 도미노식 공산주의

확산에 두려움을 느낀 미국이 개입함으로써 베트남 분단구조는 월맹과 미국의 대립전선으로 확장되었다.

1961년 ‘존 F 케네디’미 대통령은 미국의 월남지원을 군사적 동맹관계로 확대하였으며 ‘린든 존슨’대통령이 1964년 8월 미국 제7함대소속 구축함‘매독스호’가 2차례에 걸쳐 월맹 어뢰정에 공격받자 즉각 월맹의 전략적 군사거점에 대한 대규모 공습을 단행함에 따라 선전포고 없는 미. 월맹간 베트남 전쟁이 발발하게 되었다.

8년 5개월간 지속된 베트남 전쟁은 양자 모두에게 막대한 인적 물적 손실을 유발하였으며 2차대전 이후 자유민주진영을 대표해 온 미국으로서는 조그마한 나라인 베트남의 공산화를 효과적으로 저지하지 못한 채 대내외의 전쟁 반대여론에 직면하는 계기가 되었다.

결국 1973년 1월 27일 프랑스 파리에서 미국. 월남. 월맹. 베트콩 4자는 베트남전 종식을 위한 평화협정을 체결하고

미국은 3월 19일 협정내용에 따라 베트남 주둔 미군을 전원 철수시켰다.

미군을 축출한 월맹은 베트남내 친위세력 베트콩과 함께

월남을 전면 침공 사이공을 점령하고 1975년 4월 30일 월남의 ‘두옹 반민’대통령으로부터 무조건 항복을 받아냄으로써 베트남의

공산화를 이루었으며 1년여의 준비기간을 거쳐 1976년 7월 2일 통일된 ‘베트남 사회주의 공화국’출범을 공식 선언하였다.

예멘의 통일사례

예멘은 아라비아반도 남쪽에 위치한 국가로서 지정학적으로 유럽. 아시아. 아프리카를 연결하는 중요한 위치에 자리잡고 있다.

그러나 강대국의 식민통치에서 벗어나 독립국가를 형성하는 과정에서 남북예멘이 각기 시차를 두고 독립함으로써 분단이 시작되었다.

북예멘은 제1차 세계대전 이후 오스만 터키가 철수함으로써 독립하였으나 남예멘은 1967년 영국이 철수 하면서 독립되었다.

남북예멘은 서로 정통성을 주장하면서 상대방을 통합하려는 대립 구도를 유지하였고 그에 따라 크고 작은 전쟁이 끊이지 않았다.

그러나 남북예멘 사이에서 무력충돌이 일어날 때마다 주변의 아랍권 국가들의 중재로 남북예멘은 정상회담을 갖고 평화협정을 체결하는

과정을 반복하였는데 이 과정에서 남북예멘은 통일문제를 본격적으로 논의하기 시작하였다.

‘무력충돌. 평화협정. 통일원칙 합의’과정을

반복하던 남북예멘은 마침내 1989년 정상회담을 통해 통일헌법을 승인하고 1990년 5월 통일을 선포함으로써 합의에 의한 통일에

성공하였다.

그러나 통일은 이상과 현실에서 많은 차이점을 보여주었다.

서로 다른 체제하에서 빈번한 무력충돌을 경험해왔던 남북예멘은

형식적으로 통일을 이루었지만 여러 분야의 진정한 통일을 의미하는 화학적 결합을 이루지못하였던 것이다.

실제 남북예멘간 정치권력의

대등한 배분을 고려하다보니 자연히 정부기구는 비효율적으로 확대되었고 남북예멘의 지도자 사이에서 관료나 군인의 명령계통과 책임의

소재가 불명확해지면서 국가체제의 문제점들이 발생하였다.

또한 이슬람교리에 대한 남북예멘 주민사이의 갈등이 심화되어 갔다.

북예멘의 보수주의자들은 이슬람 율법을 ‘모든 법의 유일한

근원’으로 삼을 것을 주장한 반면, 남예멘의 중산층들은 이슬람 율법의 불합리성을 주장하였다.

이와 같은 입장차이는 이슬람 문화권의

특징인 일부다처제. 여성의 사회활동. 음주허용 여부 등을 둘러싸고 기존 남북 주민들이 사사건건 대립하게 되는 원인이 되었다.

갈등의 골이 깊어가는 가운데 남예멘의 지도자들은 집무를 거부하고 남예멘의 수도였던 아덴으로 철수하는 사건이 벌어졌다.

남예멘

지도자들은 3년간의 과도기간이 끝난 후 자신들의 기대가 충족될 수 없다고 판단한 나머지 분리 독립을 시도하였던 것이다.

결국

1989년 역사적 합의 통일에도 불구하고 남북예멘은 1994년 다시 내전에 돌입하게 되었고 7,000여명의 사상자가 발생하는

가운데 북예멘이 승리함으로써 완전한 통일을 이루게 되었다.

독일의 통일사례

2차 세계대전 패망 이후 미국. 영국. 프랑스. 소련 등 연합국에 의해 분할 점령된 독일은 1949년 소비에트 사회주의에

기반한 동독과 서구 자본주의와 자유민주주의 체제의 서독 정권이 수립됨으로써 분단의 역사가 시작되었다.

여타 분단국가와 마찬가지로

동서간 냉전체제가 심화됨에 따라 동서독간의 대립과 반목 역시 정도를 더하여 갔다.

그러나 여타 분단국가들과 달리 동서독 통일의 가장 큰 원인은 대립의 와중에도 민족의 공존을 위한 상호간 노력들이 지속되었다는

점을 들 수 있다.

특히 서독의 경우 상대적으로 우수한 경제력을 바탕으로 동독과 정치교류는 물론 사회문화 인도주의적 교류를

꾸준히 추진하여 왔다.

우선 서독은 민족주의적 관점에서 동독과의 경제관계가 통일의 밑거름이 될 수 있다는 판단하에 단기간 경제적 손실을 감수하였다.

실례로 화폐환율을 비교할 때 서독 마르크와 동독 마르크의 실제 구매력은 4대 1로 서독의 구매력이 월등하였으나 서독은 경제교류에서

현실적 화폐구매력을 무시하고 1:1 환율을 적용하는 한편 수억달러에 달하는 낮은 이자의 차관을 제공하였으며 동독을 여행하는

서독주민들의 도로사용료를 위해 10년간 3억 5천달러를 지불하는 등 경제적 지원을 통해 상호간 교류의 창구를 지속적으로 유지한

것이다.

아울러 서독은 분단초기부터 동서독간 주민들이 가급적 자유롭게 왕래할 수 있도록 노력하여 왔다.

서독은 동독에 부모형제를 두고

온 서독인들이 연간 1회 4주에 걸쳐 동독여행을 할 수 있도록 허가하였고 일반 주민들에게는 1일간 동독의 수도인 동베를린 체류를

허용하였다.

동독 역시 동독내 박람회 참가나 상용여권에 의한 여행 또는 동독 공공기관의 초청장을 소지한 서독인들의 제한 없는

입국을 보장함으로써 상호간 인적교류의 폭을 확대하여 나갔다.

이에 따라 1960년 110만명이었던 동서독간 교류인원은 1970년 125만명, 1972년에는 154만명으로 증가하였으며 동서독간 관계에 대한 기본원칙이 발효된 1973년에는 227만명으로 급속히 증가하는 등 통일 직전 동서독간 왕래는 500만명에 달하였다.

특히 주목할 점은 이러한 인적교류 활성화의 이면에는 동서독간 언론매체의 교환이 결정적인 주요 요인으로 작용하였다.

분단초기

언론매채 개방 교류를 통해 서구 자유주의 사조의 유입을 두려워한 동독의 거부로 활발한 방송교류가 부진하였으나 1972년 기본조약

체결 후 텔레비전과 라디오 교류의 개시를 기점으로 거의 무제한적 언론교류가 꾸준히 지속되었다.

통일직전인 1988년의 경우 서독의 수도인 본에는 6명의 동독 특파원이 취재를 위해 상주하고 있었으며 서독의 3개 텔레비전 방송국이 동베를린에 지사를 설치 현지 방송을 실시함으로써 85%의 동독 지역이 서독 텔레비전 시청권으로 포함되었고 라디오는 동독지역 전역의 가청권을 확보하기도 하였다.

이와 같은 동서독간 꾸준한 교류협력은 주민들간 상호 이해의 폭을 넓혀주는 계기가 되어 민족의 동질성을 회복하는 토대를

마련하는 원인이 되었다.

실제로 1980년 후반에 이르러 양국간 관계는 국경선만 존재할 뿐 실질적으로 공통된 가치관을 공유하는

단계로까지 발전했다는 평가다.

이러한 폭넓은 상호간 교류는 1980년대 후반 탈냉전의 세계사적 조류와 함께 통일의 가장 큰 씨앗이 되었고 억압적인 사회주의체제에서 신음하던 동독주민들은 독재자 호네커를 축출하고 서독과의 통일을 요구하는 단계에까지 이르게 되었다. 특히 1989년 가을부터 시작된 동독인들의 서독행 탈출은 베를린장벽 붕괴의 서막이라 할 수 있는데 1989년 9~10월 사이 무려 10만명에 달하는 동독인들이 자유를 찾아 서독으로 탈출하였다.

결국 사회주의정권 몰락 이후 새롭게 구성된 동독인민회의는 국민들의 요구에 따라 서독 편입을 결정함으로써 1990년 10월 3일 동서독은 반세기에 가까운 분단을 극복하고 통일독일로 재탄생하였다.

통일의 교훈

앞에서 살펴본 분단국의 통일과 교류협력 사례는 우리에게 적지 않은 시사점을 주고 있다.

첫째, 통일은 평화적 방법으로

이루어져야 하며 무력에 의한 통일은 너무나도 많은 희생을 요구한다는 것이다.

오랜 시간에 걸친 전쟁을 통해 통일을 이룩한 베트남의

경우 통일 이후에도 국토의 황폐화와 생산시설 파괴뿐만 아니라 막대한 인명피해에 따른 고통을 겪어 왔다.

전쟁으로 인한 마음의 상처는 통일정부에 대해 국민들이 신뢰하고 자발적으로 협조할 수 있는 분위기를 만드는데 커다란 장애요소로 작용하였다. 따라서 이런 상황에서 통일베트남이 경제발전과 전반적인 삶의 질 향상을 위해 노력한다는 것은 쉬운 일은 아니었다.

둘째, 한반도의 정전체제를 평화체제로 전환하고 통일준비를 해나가는데 있어 주도면밀한 검토와 대비책을 세워야 한다는 점이다.

베트남통일에서 알 수 있듯이 국가 안보에 대한 국민들의 정신자세와 안보의식 정부의 정통성과 국민들의 지지 등이 얼마나 중요한지

다시 한번 되새겨볼 필요가 있다.

예멘의 통일과정은 ‘통일지상주의’에만 몰두하여 형식적으로 통합이 이루어졌을 때 조직은 비대해지고 명령 통제 계통이 불명확해지는 현상을 극명하게 보여주었다. 또한 통일 후의 사회상에 대한 총체적인 국민적합의가 전제되지 않는다면 통일은 졸속으로 흐르게 되거나 종국에는 내전으로까지 갈 수 있다는 것을 알 수 있다. 따라서 통일은 지도층뿐만 아니라 주민간의 신뢰가 쌓인 다음 점진적으로 이루는 것이 바람직하다.

셋째, 통일에 대비한 ‘통일역량’ 극대화에 힘써야 할 것이다.

독일의 예에서 알 수 있듯이 통일은 상당한 경제 사회적

비용을 수반한다. 따라서 우리민족 전체가 지속적인 경제성장을 추구하고 다른 한편으로는 우리사회를 보다 바람직한 민주시민사회로

건설해 나가면서 통일국가의 미래와 추진정책 등에 대해 범국민적 신뢰와 협조를 얻도록 노력해야 할 것이다. 아무리 훌륭한 정책도

국민이 적극적으로 참여하지 않는다면 좋은 결과를 얻을 수 없기 때문이다.