"크리슬람(Chrislam)"이란 무엇인가?

기독교와 이슬람을 혼합한 명칭으로, 기독교와 이슬람 간의 갈등 해소목적. 그러나...

“크리슬람“(Chrislam)이란 무엇인가? 배격, 묵인, 수용해야할까?

“크리슬람“(Chrislam)은 기독교와 이슬람을 혼합한 명칭으로, 기독교와 이슬람 간의 갈등을 해소 시키고, 대화와 친교, 교류, 평화를 이루려는 운동이다. 더 나아가 기독교인들과 무슬림들이 함께 연합하여 예배도 드리는 운동으로 미주에서 교파를 초월하여 전국으로 퍼져나가는 운동이다.

크리슬람(Chrislam)의 발단

“크리슬람“의

발단은 1980년대 나이지리아 라고스(Lagos)에서 이다.

나이지리아는 기독교와 이슬람이 반반인 지역으로 갈등과 투쟁이 극심한

지역이다.

“크리슬람“은 신흥종파 지도자인 틀라 텔라(Tela Tella)와 삼손 삼수딘 사카(Shamsuddin Saka)에

의해 서로 다른 두 방면으로 시작된 운동이며, 성경과 쿠란을 모두 거룩한 말씀으로 받아들인다.

이들은 예배 시간에 성경과 쿠란을

같이 읽으며, ”하나님“과 ”알라“의 이름을 소리쳐 부르짖는다.

틀라 텔라는 산기도하는 중 하나님께서 가브리엘과 미카엘 천사를 통해 기독교와 이슬람 간의 평화를 위한 사명을 받았고, 이 사명을 감당할 “이펠루와”(Ifeoluwa) 명칭도 지어 주셨다고 주장한다.(*“Ifeoluwa”란 “The Will of God Mission“이다.)

그러나 오늘날의 크리슬람(Chrislam)운동은 1999년 삼수딘 사카(Shamsuddin Saka)에의해 설립되었다. 무슬림 가정에서 출생한 자칭 예언자라는 삼수딘 사카는 “알라”를 믿고 메카를 4번 순례한 “하지”(Haji)였다. 사카가 두 번째 메카 순례할 때 “기독교인들과 무슬림들 사이에 평화를 이루라”는 영감을 받고, 나이지리아 라고스((Lagos) 사람들의 평화를 위해 “크리슬람”(Chrislam)을 설립하였다. “기독교와 이슬람의 신은 동일한 하나님이니 함께 예배드리라“는 계시를 받았다고 한다. 사카는 이때부터 기독교인들과 무슬림 간의 융합과 평화 위해 일하였고, 나이지리아 사람들은 삶의 고난과 시련에서 크리슬람이 기적과 구원으로 일상생활에 도움을 주는 영적인 길로 믿었고, ”크리슬람“이 아프리카, 중동 지역으로 퍼져 나갔다.

사카의 집회처는 쿠란 암송과 기도로 시작하고, 기독교 찬송과 무슬림 찬양을 요란하게 부르며 성령강림 펜테고스탈 예배(Pentecostal service)를 드린다. 삼수딘 사카는 설립 때부터 “크리슬람”이라 하였고, 종교갈등을 치유하는 “허발리스트”(herbalist)라 불렸다. 틀라텔라는 자신의 아이디어인 “이펠루아”(Ifeoluwa)를 삼수딘 사카가 “크리슬람”(Chrislam)으로 도용하였다고 주장한다.

“크리슬람“ 운동, 미주로 확산

크리스챤

사이언스 모니터(Christian Science monitor)지가 2006년 1월 26일 자에 “크리슬람 운동”을 소개하며,

사카를 무슬림과 기독교인들을 치유하는 “약초허브”(herbalist)라 소개 하였다. 사카는 미주 방송에 큐란과 성경을 사용하는

사제로 그의 설교가 전파되었고, “크리슬람 운동”이 미주에 확산되는 계기가 되었다.

테네시 주, 코르도바의 “하트송 침례교회“(Heartsong Baptist Church), 버지니아 주의 ”올더스케이트 연합감리교회“(Aldersgate United Methodist Church) 등에서 무슬림들에게 예배장소로 교회를 개방하였고, 추수감사절 등 절기에는 이웃 무슬림들을 초청하는 축제를 열었다. ”컴버랜드 장로교회“(Cumberland Presbyterian Church)는 교회입구 간판에 ”크리슬람“ 집회를 알리고, 아랍어와 함께 표기하여 광고하고 있다. 즉 무슬림들을 위해 ”금요예배로 모이며, 첫 크리슬람 집회처“(Friday Prayers Our Specially, Salat Al Jummah; First Chrislamic Congregation Baptisms)라고 교회 간판에 표기하고 있다.

“크리슬람”은 교회가 “크리스챤과 무슬림들을 위한 교회”로 여기고 있으며, 주일에는 목회자 가운입고 예배 인도하며, 금요일에는 교회를 개방하여 검은 스카프를 쓴 무슬림들과 예배드리고 있다. 또한 기독교와 이슬람은 기본적으로 차이가 없다고 여긴다. 기독교인들과 무슬림들이 같은 장소에서 함께 모이기도 한다. 그들에게 거슬리는 용어와 표시는 사용치 않고 서로 평화를 기원하고 있다.

“크리슬람”, 정치권에도 등장해

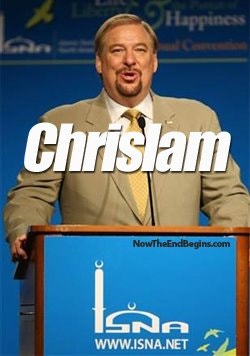

릭워렌

목사는 2009년 1월 버락 오마바 대통령의 취임식 때 ”예수아, 이사(Isa), 헤수스, 그리고 지져스 이름으로 아멘“하고

기도하여 복음주의 교회들에 충격을 주고, 세계 기독교계의 주목 받고, 논란을 일으킨 지도자이기도 하다. 그 논란은

”이사“(Isa)에서 일어났다. ”이사“(Isa)는 아랍어로 ”예수“이다. 테러와의 전쟁을 벌이고 있는 미국에서 대통령 취임식

축복기도에 이슬람 쿠란의 ”이사(Isa) 이름으로 기도“한 것이다. 이미 릭워렌은 ”기독교인, 무슬림, 유대인들의 하나님은 동일한

하나님이다”고 “크리슬람“(Christlam)을 추구하고 있었다. 오마바는 ”크리슬람“(Christlam)”을 이슬람과 평화

정책으로 삼아 교회와 정치사회로 퍼져 나갔다.

“크리슬람 운동”은 새들백교회의 릭워렌(Rick Warren) 목사와 크리스탈 교회 로버트 슐러(Robert Schuller) 목사, 방송인 잭 벤 임프(Jack Van Impe)가 선도를 이루었다. 릭워렌 목사는 “목적으로 이끄는 삶”의 저자로, 슐러목사는 ‘적극적 사고 방식“으로 한국인들도 익히 알고 있다.

“크리슬람 운동”은 라디오, TV 전파매체와 전산, 언론매체로도 파급되고 있다. 휴스톤, 아틀란타, 시애틀, 디트로이트 등 미주와 카나다로 퍼지고 있다. “크리슬람”은 종교평화운동인가? 종교혼합으로 새로운 종파인가? 정치종교운동인가? “크리슬람 운동”은 이슬람과의 평화를 이루려는 죠지 부시 대통령(George W. Bush) 정책에도 들어있고, 오바마 대통령은 적극적으로 기독교계와 무슬림단체, 정치사회에 이 운동을 일으키도록 참여하고 있다. 테러와의 전쟁을 치르는 미국으로써는 자국에 있는 무슬림들과 평화, 친선, 교류하는 것이 정치 정책적 이슈로 등장 할 수 있으나, 과연 “크리슬람 운동”으로 이슬람과 평화를 이룰 수 있는지는 의문이다. 미국 뿐 아니라 국제적으로 기독교계에서도 논란과 반발이 일어나고 있다.

“크리슬람 운동”은 적그리스도의 영

우리는

분명히 알아야한다. “크리슬람”운동은 오늘날 교회를 혼란시키며, 교회와 교인들을 예수 그리스도에게서 멀어지게 하고 떠나게 하는

적그리스도의 영인 것을 알아야 한다. 적그리스도는 누구인가? 이슬람은 예수님이 그리스도(구세주)이심을 부인“하며, ”육신으로 오신

하나님을 부인“하고, 십자가도 부인”하고 있다.

데이빗 돌린스(David Dollins)는 논설에서 명쾌하게 “크리슬람이 적그리스도의 영”이라고 지적하고 있다.(크리스챤 포스트 2011.7.20.일자) 돌린스는 사도 요한서를 중심으로 “적그리스도의 영”을 밝히면서, 오늘날 교회들이 “예수 그리스도만이 구원의 길임”을 선포해야하고, 하나님의 말씀인 성경을 지키며, 교회의 순결을 거짓 교훈에서 지키자고 간곡히 권하면서, “왜 우리는 초대교회 교부들과 같이 교회를 옹호하지 못하는가?” 묻고 있다.

-“거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐”(요일2:22)

-“아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니”(요일2:22)

-“예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영이니라. 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라.”(요일4:3)

-“그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라 그들을 멸망케 할 이단을 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라.”(벧후2:1)

기독교 역사에서 이슬람을 “적그리스도”라고 제일 먼저 지적하고 배격한 분은 이슬람이 발생할 당시의 초대 교부인 다메섹 요한(John of Damascus, 675-749)이였다. 또한 역사적으로 살펴보면 기독교는 이단과 사이비, 적그리스도의 출현을 교회와 성도들에 대한 하나님의 경고로 받아들였다. 즉, 예수 그리스도의 복음에서 떠나 세속화 되지 않았나? 자신을 돌아보며, 회개하고, 깨어서 굳게 성경말씀을 지키고, 하나님께로 돌아가야 한다는 신앙의 경고로 받아들였다. 예수님은 마지막 때가 되면 ”거짓 선지자들이 일어날 것이라”이라 가르쳤고, “할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라”고 경고하셨다.

“거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들고 미혹하리라”(마24:25)

혹자는 미주에 일어나는 자연 재해와 기근, 폭풍과 폭설, 폭우, 경제 난 등이 하나님의 심판이요 재앙이라 하였다. 재난과 시련 속에서도 믿음을 지키는 자는 구원을 얻는 다고 주님은 가르치셨다. “끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라”(마24:13)

오늘날 한국 교회는 그 어느 때보다 적그리스도(Antichrist)의 영이 뒤 흔들어 혼란과 분열, 비난, 조롱 속에 처해 있다. 우리는 믿음의 경고로 받아들이고 교회를 순수한 복음으로 지키며, 옹호하고, 구주 예수 그리스도를 분명히 증거해야 할 것이다. 하나님께서 부르시고 세우신 복음의 증거와 사명을 지키며, 더욱 힘써 세계선교를 향해 굽힘없이 굳게 서서 나가야 한다.(rch,盧宗海)

“크리슬람“- 적 그리스도의 영

David Dollins / 盧 宗 海 역

최근 교회에서 무슨 일이 일어나고 있는지? 왜 배격해야 되는지를 솔직하게 말하려 한다. 교회에서 “Islam"을 받아들이는 일이 ”성행“하며 퍼지고 있기 때문이다.

World Net Daily(2011년 6월 24일자) 논설에서 “덴버의 파크힐 회중교회(Park Hill Congregational in Denver)에서부터 이다호 보이스의 힐뷰 연합감리교회(Hillview United Methodist in Boise, Idaho) 까지와 샌프란시스코의 제일 연합 루터란교회(First United Lutheran in San Francisco)에서 호놀루루의 성 엘리자벳 교회(St. Elizabeth's Episcopal Church in Honolulu) 까지, 수많은 교회들이 가정과 아랍인들에게 초청장을 보내고, ‘이슬람’을 존경하여 주일예배 시간에 큐란(Quran)을 읽는다고 무슬림계에 전하고 있다.”고 했다. 교회들은 공통점을 찾고 있으며, 더 나아가 성경 자체가 기독교와 이슬람의 혼합인 “크리슬람”(Chrislam)을 가르치고 있다고 한다. 이것이 최근 교회의 “크리슬람”(Chrislam)이다. 혹자는 “잘못이다“고 말하며, 혹자는 ”위험하다“고 한다.

적그리스도의 영(The Spirit of Antichrist)은 사도 요한의 시대에 이미 출현하였다.

“아들이 지금은 마지막 때라 적그리스도가 오리라는 말을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 적그리스도가 일어났으니 그러므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라”(요일2:18)

또한 “예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영이니라 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라.”(요일4:3)

사도 요한은 적그리스도의 영(SPIRIT OF ANTICHRIST)이 일어났으며, 지금 벌써 세상에 있다(EVEN NOW ALREADY IS IT IN THE WORLD)고 경고하였다.

“적그리스도”('Antichrist)는 ‘그리스도에 반대“(against Christ)하며, ”그리스도에 반항“(opposes Christ)을 뜻한다. 어느 때나 십자가 구원의 완성을 타도하고 말살시키려고 교회로 스며드는 세력으로 예수 그리스도가 누구시며, 십자가로 무엇을 이루셨는지에 대해 무지하고, 멀어지고, 떨어지게 만드는 세력이 적그리스도의 영(a Spirit of Antichrist)이다.

사도바울이 전한 말씀을 기억하라. “그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리라.”(딤전 4:1)

목회자들과 신도들이 교회로 이슬람을 받아들이고 인도하는 일은 미혹하는 영(seducing spirits)에 이끌리며 악마의 교리를 가르침을 깨달아야 한다.

사도 요한이 가르친 적그리스도의 영을 경각심을 갖고 심각하게 살펴보자.

1. 적그리스도의 영(The Spirit of Antichrist)은 예수님이 그리스도임을 부인한다.

요일2:22, “거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐”

“그리스도”('Christ)란 말은 히랍어로 “기름부음 받은 자”(Anointed One)란 뜻이며, 이는 예수를 메시아(Messiah)로써 선포하는 말이다. 이슬람에서는 예수는 유일하고 진실한 메시아임을 거절한다. 그들은 예언자로 메시아의 유형일 수는 있으나 “기름부음 받은 자”는 아니라고 부인한다. 그렇다면 요한이 지적한 거짓말하는 자가 아닌가.

2. 적그리스도의 영(The Spirit of Antichrist)은 예수님이 하나님의 아들임을 부인한다.

사도요한은 계속해서 “아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니”(요일2:22) 지적하고 있다. 이슬람에서는 예수님(Jesus)이 하나님의 아들임을 부인하며 거부하고 있다. 무슬림은 마흐디(Mahdi)가 장래 오실 분으로 믿고 있다. 예수가 하나님의 아들임을 부인하며 재림하실 분은 마흐디(Mahdi)로 에수(Jesus)는 따라올 뿐이다. 그렇다면 하나님의 아들임을 부인하는 자들은 사도 요한이 지적하는 거짓말하는 자가 아닌가.

3. 적그리스도의 영(The Spirit of Antichrist)은 예수 그리스도께서 육신으로 오심을 부인한다.

“예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영이니라. 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라.”(요일4:3)

"And

every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh

is not of God: and this is that Spirit of Antichrist..."

우리는 이 말씀에서 분명히 지적하고 있음을 볼 수 있다. 육신으로 오신 하나님을 부인하는 영은 ‘하나님께 속한 것이 아니다.(not of God)“라 분명히 말씀하였다. 하나님으로부터 오지않은 영은 바울 사도에 의하면 악마의 교훈(a doctrine of devils)이다. 이슬람은 하나님께서 육신으로 이 세상에 오심을 부인한다. 이는 예수 그리스도로 크리스챤의 하나님(the Christian God)이지 무슬림의 하나님, 알라(the Muslim god, Allah)는 아니다. 그러면 알라는 거짓 하나님, 신이 아닌가.

4. 사도 베드로의 마지막 말을 유의해야 한다.

“그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라 그들을 멸망케 할 이단을 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라.”(벧후2:1)

오늘날 교회 지도자들은 장님이 장님을 인도하는 자들이다. 주님을 부인하며 세상 죄를 지시고 2천년 전 갈보리 십자가로 구원을 이루신 예수님을 부인하는 이들을 교회로 이끌어 들여 큐란(Quran)을 읽고 있으며 이슬람으로 인도하고 있다. 적그리스도의 영을 용납하는 것은 극히 나쁜 일이다. 성경은 멸망이 이를 것을 경고하고 있다. 아 슬프다 지옥에 떨어질 영들이여.

오늘 우리 교회는 무엇을 해야 하는가? 우리는 예수 그리스도 만이 구원의 길임을 선포해야 한다. 우리는 예수님의 신성을 믿고 전해야 한다. 예수 그리스도는 유일하시고 진실한 하나님으로 다른 이는 없음을 믿어야 한다. 그리고 우리는 담대히 무오하며 영감으로 주신 하나님 말씀인 성경(the Holy Scriptures)을 전파해야 한다. 쿠란(the Quran)이 아니다.

어느 누구나 자신이 선택한 종교를 선택할 수 있고, 그 종교를 실천할 자유가 있다. 우리는 예수 그리스도가 누구이며, 십자가로 무엇을 이루셨는지를 믿고 증거해야 한다. 교회를 거짓 교훈에서 지키고, 교회의 순결함을 지켜야 한다. 초대교회 교부들이 이단에서 진리를 옹호한 것 같이(예를들면, 폴리캅, 이레니우스 등) 우리는 왜 그렇게 할 수 없는가?

___________________________________________________________________________________________________________

크리슬람은 무엇인가요?

크리슬람은 기독교를 이슬람교로 융화하게 하려는 시도입니다. 이것은 1980년대에 나이지리아에서 시작되었고, 크리슬람 발상은 전세계에 퍼졌습니다. 크리슬람의 핵심적인 개념은 기독교와 이슬람교가 양립될 수 있는 것이고, 한 사람이 크리스천인 동시에 이슬람교도가 될 수 있다는 것입니다. 크리슬람은 그 자체가 실제적으로는 종교가 아니고, 정확히 말해서 기독교와 이슬람교 사이의 차이점과 구분을 흐릿하게 하는 것입니다.

크리슬람의 지지자들은 코란에서 예수님이 25회 언급되었다는 사실, 혹은 기독교와 이슬람교가 도덕과 윤리에 관하여 비슷한 가르침을 준다는 사실, 혹은 이 두 가장 큰 일신교들이 무신론과 대체 영성의 확대에 맞서 싸우기 위해 통합해야 하는 필요성에 대해 지적합니다. 일부 사람들에게는 크리슬람이 대부분 크리스천인 서양 그리고 대부분 이슬람교인 중동 사이의 지속적인 갈등을 위한 해결책으로 여겨집니다.

기독교와 이슬람교 (그리고 유대교) 사이에 많은 유사성이 있다는 것은 부인할 수 없지만, 기독교와 이슬람교는 가장 중요한 문제인 예수 그리스도의 정체성에 대해 정반대의 입장을 가지기 때문에 크리슬람은 궁극적으로 실패합니다. 기독교에서는 예수님을 인간의 모습으로 성육신하신 하나님이시라고 선포합니다. 그리스도의 신격 없이는 십자가 위에서의 예수님의 죽음은 온 세상의 죄를 위한 속죄의 희생이 되기에 충분하지 않았을 것이기 때문에, 크리스천에게 있어 그리스도의 신격은 협상 불가한 것입니다 (요한일서 2:2).

이슬람교는 단호히 그리스도의 신격을 부인합니다. 코란은 예수님이 하나님이시라는 개념을 신성모독이라고 선포합니다 (5:17). 그리스도의 신격에 대한 믿음은 이슬람교도에게 있어서 회피하는 “오물”로 여겨집니다. 게다가, 이슬람교는 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것을 부인합니다 (4:157-158). 크리스천 신앙의 가장 필수적인 신조가 이슬람교에서는 거부됩니다. 결과적으로, 이 두 종교는 절대적으로 양립할 수 없는 것으로서, 크리슬람은 크리스천 그리고 이슬람교도 모두가 거부해야 하는 개념입니다.

___________________________________________________________________________________________________________

크리슬람의 실상

| 기독교에 퍼지는 크리슬람(Chrislam)의 실상 | 2013. 11. 10 |

|---|

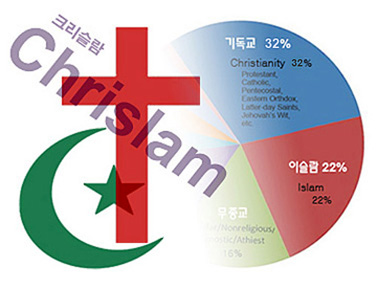

최근 세계 종교통계에 의하면 기독교가 32%이고(개신교, 카톨릭, 오순절, 신비운동, 동방교, 안식교 등 포함) 이슬람이 22%이다. 전 세계종교인(무신론포함) 중에서 과반수가 넘는 54%가 기독교와 이슬람 이다. 그러므로 거대한 두 그룹, 기독교와 이슬람이 함께 손잡는 것은 세계 종교통합을 앞당기는 획기적 계기가 된다. 로마 카톨릭이 그동안 WCC와 함께 "교회일치"라는 슬로건으로 동반자 관계를 유지해 오고 있지만 그것은 소위 기독교 안에서의 일치운동일 뿐이다. 로마 카톨릭이 역사적으로 심한 적대관계에 있는 이슬람과의 화목이 없으면 세계적 종교통합은 불가능하다. 그래서 로마 카톨릭은 종교간 대화(Interfaith Dialogue)라는 명분을 내 걸고 이슬람과 접촉을 시도해 오다가 교황 바오로 2세 때에 적극적으로 접근하기 시작하였다. 교황 바오로 2세는 1985년 모로코, 카사블랑카의 한 모슬렘 학교에서 행한 연설을 보면 현재 크리슬람 운동에서 주장한 핵심 내용이 그대로 나온다. 기독교가 믿는 하나님과(Jehovah) 이슬람이 믿는 하나님이(Allah) 동일하므로 기독교와 이슬람은 갈등을 해소하고 희망적 미래로 나가자는 아래와 같은 취지 내용이었다.

|

교황 바오로 2세 -- "기독교인들과 모슬렘들에서 우리는 신앙적으로, 인간적으로 많은 공통점을 가지고 있습니다. 우리는 같은 세상에 살면서 다양한 고통의 흔적도 있지만 한편 많은 희망적 조짐들에 주목하고 있습니다. 우리들(기독교인과 모슬렘들)에게 아브라함은 바로 하나님을 믿는 신앙의 모델이요, 하나님의 뜻에 복종하는 모델이며, 하나님의 선하심을 신뢰한 모델입니다. 이 세상을 창조하시고 피조물을 완전케 하시며 살아계시는 한 하나님, 우리는(기독교와 이슬람 모두) 그 동일한 하나님을 믿습니다(We believe in the same God)."(Zafa Siddiqui, Pope Francis Opens a New Chapter in Catholic-Muslim Relations, StarTribune, May 23, 2013, 밑줄과 토는 편집자 삽입) |

1. 교황과 기독교에 보낸 이슬람 지도자 138명의 공개서신

이슬람과 기독교의 상호 접근에 획기적 계기가 찾아왔다. 교황 베네딕트 16가 2006년 9월 12일 독일의

리젠버그(Regensburg) 대학에서 "신앙과 이성(Faith and Reason)"란 제목으로 강의하던 중 14세기의 비잔틴

황제, 마누엘 2세가 이슬람교의 창시자 모하메드(Muhammad)의 가르침에 대해 비판했던 사안을 예로 들면서 이슬람은 "신앙을 폭력으로 전파한다"는 발언을 한 적이 있다. 그러자 이슬람 세계에서 대 반발이 일어났고, 당황한 교황은 본인이 이슬람을 비난할 목적이 아니고 종교간 대화의 필요성을 강조하기 위한 것이었다고 해명하였다.(en.wikipedia.org/Regensburg_lecture) 일년 후 2007년 10월 13일 이슬람 종교지도자 138명은 교황과 전 세계 기독교계 앞으로 "세계 인구의 절반이 넘는 이슬람과 기독교간의 평화와 정의가 없이는 진정한 의미의 세계 평화는 없다"는 문장으로 시작하여 "이슬람의 경전과 기독교의 성경에서 견해가 일치하는 신앙, 즉 하나님 사랑(love of the One God)과 이웃 사랑(love of the neighbour)"이 평화와 조화의 기반이 될 수 있다면서

"우리와 당신들 사이의 공통 표어(A Common Word Between Us and You)"

라는 제목으로 로마 교황과 기독교 지도자들을 상대로 "공개서신"을 보냈다.

교황 바오로 2세가 1985년 모로코, 카사블랑카의 한 모슬렘 학교에서 기독교가 믿는 하나님과 이슬람이 믿는 하나님은 동일하다고 주장한 연설이 22년 만에 이처럼 이슬람으로부터 확실한 반응이 나왔다. 교황의 말대로 이슬람의 알라신과 기독교의 하나님을 동일한 신으로 인정하자는 것이다.

결국 세계 각 종교가 교리를 무시하고 서로 화합하는 세계 단일종교(One World Religion) 계획이 크리슬람(Islam + Christianity)운동을 통하여 현실화 되어가는듯 하다.

이슬람과 기독교의 상호 접근에 획기적 계기가 찾아왔다. 교황 베네딕트 16가 2006년 9월 12일 독일의

리젠버그(Regensburg) 대학에서 "신앙과 이성(Faith and Reason)"란 제목으로 강의하던 중 14세기의 비잔틴

황제, 마누엘 2세가 이슬람교의 창시자 모하메드(Muhammad)의 가르침에 대해 비판했던 사안을 예로 들면서 이슬람은 "신앙을 폭력으로 전파한다"는 발언을 한 적이 있다. 그러자 이슬람 세계에서 대 반발이 일어났고, 당황한 교황은 본인이 이슬람을 비난할 목적이 아니고 종교간 대화의 필요성을 강조하기 위한 것이었다고 해명하였다.(en.wikipedia.org/Regensburg_lecture) 일년 후 2007년 10월 13일 이슬람 종교지도자 138명은 교황과 전 세계 기독교계 앞으로 "세계 인구의 절반이 넘는 이슬람과 기독교간의 평화와 정의가 없이는 진정한 의미의 세계 평화는 없다"는 문장으로 시작하여 "이슬람의 경전과 기독교의 성경에서 견해가 일치하는 신앙, 즉 하나님 사랑(love of the One God)과 이웃 사랑(love of the neighbour)"이 평화와 조화의 기반이 될 수 있다면서

"우리와 당신들 사이의 공통 표어(A Common Word Between Us and You)"

라는 제목으로 로마 교황과 기독교 지도자들을 상대로 "공개서신"을 보냈다.

교황 바오로 2세가 1985년 모로코, 카사블랑카의 한 모슬렘 학교에서 기독교가 믿는 하나님과 이슬람이 믿는 하나님은 동일하다고 주장한 연설이 22년 만에 이처럼 이슬람으로부터 확실한 반응이 나왔다. 교황의 말대로 이슬람의 알라신과 기독교의 하나님을 동일한 신으로 인정하자는 것이다.

결국 세계 각 종교가 교리를 무시하고 서로 화합하는 세계 단일종교(One World Religion) 계획이 크리슬람(Islam + Christianity)운동을 통하여 현실화 되어가는듯 하다.

이슬람이 제시한 "공통 표어(A Common Word)"란 말의 출처

이슬람이 제시한 "공통 표어(A Common Word)"란 말의 출처

이슬람이 보낸

공개서신은 코란경(Quran)에서 인용한 것인데, 알라(Allah)신이 모슬렘들로 하여금 기독교인들에게(유대교 포함) 요청하라고 명령한 구절에서 빼온 것이며, 그 문장은 아래와 같다. (Schreiner & Caneday, The Race Set Before Us)|

"Say: O People of the Scripture! Come to a common word between us and you: that we shall worship one but God,

and that we shall ascribe no partner unto Him, and that none of us shall take others of lords beside God . . . ." (Quran 3:64)

|

공개서신에서 이슬람 지도자들은 기독교와 이슬람의 견해가 일치하는 점(common ground)을 제시하며 화평을 주장했는데, 그것은 이슬람과 기독교가 동일하게 아브라함의 후손임을 인정하며, 아브라함이 섬겼던 동일한 유일신을 섬기고 있다는 것이다. 그리고 그 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 율법의 원칙에서 견해가 서로 일치한다는 것이다. 그래서 "하나님 사랑과 이웃 사랑(Love of the One God, and Love of the neighbour)"은 바로 이슬람과 기독교가 취할 수 있는 "공통 표어(A Common Word)"가 되며 이 표제로서 양쪽이 화목하고 세계평화에 이바지 할 수 있다는 것이다. 그런데 과연 이슬람의 알라(Allah)신과 기독교의 하나님(Jehovah)을 동일한 하나님으로 여기고 기독교인이 이슬람 사원에가서 알라에게 경배하고, 동시에 이슬람 교도들이 교회에 와서 기독교 하나님께 예배할 수 있을까? 기독교인 또는 모슬렘이 알라(Allah)와 하나님(Jehovah)을 동시에 사랑할 수 있을까? 이것은 문화교류의 친목 문제가 아니라 영생과 관련된 신앙문제 이다.

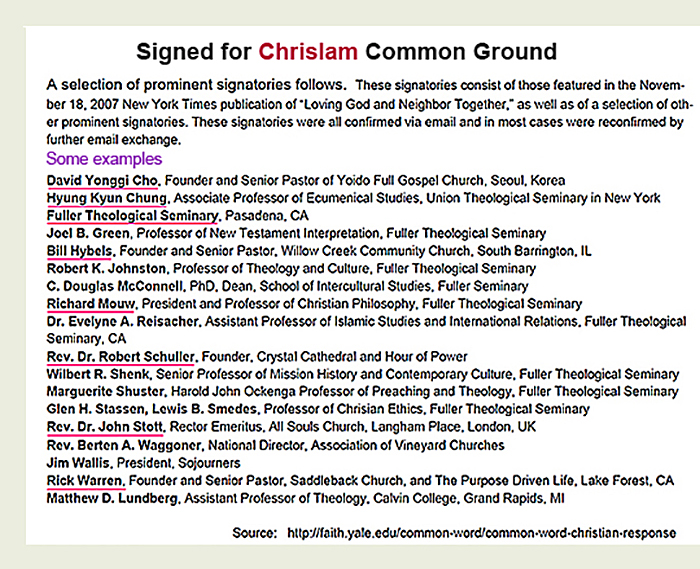

2. 이슬람의 공개 서신에 대한 기독교의 공개 답장

138명의 이슬람 지도자들이 보낸 공개서신에 대해서 예일대학 신학부(Yale Divinity School) 신학자 4명이 "우리와 당신들 사이의 공통표어에 대한 크리스챤의 반응(A Christian Response to "A Common Word Between Us and You)" 라는 제목의 공개서신을 이슬람 지도자들에게 답장으로 보냈다.

내용은 이슬람측 제의를 받아들이는 내용이다. 두 종교가 아브라함의 후손으로써 동일한 유일신 하나님에 근원을 두며, 가장 큰 계명인 1) 하나님 사랑과 2) 이웃 사랑을 양쪽이 코란경이나 복음서에서 모두 강조하고 있다고 하였다. 이러한 공통 표어로서 서로 접근하며 기독교와 이슬람 세계의 평화와 조화를 이루어나갈 수 있다고 하였다.

내용은 이슬람측 제의를 받아들이는 내용이다. 두 종교가 아브라함의 후손으로써 동일한 유일신 하나님에 근원을 두며, 가장 큰 계명인 1) 하나님 사랑과 2) 이웃 사랑을 양쪽이 코란경이나 복음서에서 모두 강조하고 있다고 하였다. 이러한 공통 표어로서 서로 접근하며 기독교와 이슬람 세계의 평화와 조화를 이루어나갈 수 있다고 하였다.

이 서신은 역사적이며 용기있게 이슬람이 제안한 공통표어(A Common Word)가 공동기반(common ground)이 되어

앞으로 이슬람과 기독교 사이에 좀더 개방된 대화와 솔직한 협력의 길로 가게될 것을 희망한다고 하였다. 예일대학 신학부

신학자들이 이슬람에 보내는 이 공개서신에 로마 카톨릭을 포함한 많은 기독교 지도자들과 기관들, 300명 이상이 찬성한다며 서명하였다.

그 명단에는 우리 눈에 익은 소위 개신교 보수라고 하는 지도자들도 다수 포함되어 있다(참고: 오른쪽 source). http://faith.yale.edu/common-word/common-word-christian-response 개신교 지도자들이 이처럼 크리슬람 운동에 가담하는 것이 유행처럼 온 세계에 번지고 있는데, 참 신앙이란 신앙을 지키기 위하여 피흘리기까지 죄와 더불어 싸우는 것이라고 성경은 증거한다(히12:4) 예수께서 하나님의 아들이심과 그리스도이심을 부인하는 이슬람과 연합의 길로 가는 것이 얼마나 무서운 영적 음행인가를 잊었는가?

알라는 분명히 여호와가 아니며, 기독교의 예수는 이슬람의 예수가 아니고, 이슬람은 그리스도의 피로 죄씻음 받는 것을 부정한다. 영이 다른데 어떻게 영적으로 이교도와 화목할 수 있는가?

"거짓말 하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐?" (요일 2:22)

"거짓말 하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐?" (요일 2:22)

"예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니, 이것이 곧 적그리스도의 영이니라." (요일4:3)

"예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니, 이것이 곧 적그리스도의 영이니라." (요일4:3)

3. 기독교인들이 크리슬람(Chrislam)에 가담할 수 없는 이유

기독교가 받아들일 수 없는 이슬람의 신관

기독교가 받아들일 수 없는 이슬람의 신관

1. 이슬람은 기독교의 삼위일체 하나님을 인정하지 않는다

|

An-Nisa 4:171 (Muhsin Khan)

Al-Maidah 5:73 (Yusuf Ali)

|

참 신앙은 믿음의 대상인 하나님의 속성을 바르게 알고 믿는 신앙이다. 그래서 하나님을 어떻게 보는가에 대한 신관이 중요하다.

성경은 분명히 성부, 성자, 성령에 대해서 언급하고 있으며, 이 세 분이 인격체이실 뿐만 아니라 하나님의 본질적 속성과

권능과 영광을 동등하게 소유하고 있는 것으로 증거한다. 그리고 한 분 하나님 안에 세 인격체가

존재한다(three-in-oneness)는, 인간의 이성과 논리로는 해명할 수 없는 삼위일체를 증거하고 있으며 우리는 이를

믿음으로 받아들인다. 그러나 이슬람의 코란경은 삼위일체를 주장하는 자에게 신성모독죄로 정죄하고 극형에 처한다.

이것은 기독교의 하나님(Jehovah)과 이슬람의 알라(Allah)는 동일한 하나님이 아님을 명백하게 입증해 주는 것이다. 어떻게 기독교인들이 이슬람과 함께 종교적 명분으로 손을 잡을 수 있겠는가?

"나는 너희가 귀신과 교제하는 자 되기를 원치 아니하노라. 너희가 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마시지 못하고 주의 상과

"나는 너희가 귀신과 교제하는 자 되기를 원치 아니하노라. 너희가 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마시지 못하고 주의 상과

귀신의 상을 겸하여 참예치 못하리라" (고전 10:19-21)

"어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹케 하는 영과 귀신의 가르침을 좇으리라" (딤전 4:1)

"어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹케 하는 영과 귀신의 가르침을 좇으리라" (딤전 4:1)

"영들이 하나님께 속하였나 시험하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라" (요일 4:1)

"영들이 하나님께 속하였나 시험하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라" (요일 4:1)

2. 이슬람은 예수 그리스도의 신성과 십자가 죽으심을 부인한다

|

Al-Maidah 5:17 (Yusuf Ali)

An-Nisa 4:157-158 (Muhsin Khan)

|

기독교 신앙의 본질은 예수 그리스도의 십자가 죽으심과 부활에 있다. 왜냐하면 십자가에서 죄인들을 위하여 대속의 죽음을 죽으시고

영생의 소망을 위하여 다시 부활하신 예수 그리스도께서 하나님과 인간 사이의 중보자가 되셨기 때문이다. 누구든지 예수

그리스도가 나의 구속주가 되심을 믿고 하나님의 뜻을 따르는 사람은 죄의 정죄에서 해방되고 예수님처럼 마지막 날에 다시 부활하여

영생에 들어가는 약속을 받는다. 이슬람교와 그들의 코란경은 이 기독교의 핵심 진리를 인정하지 않는다. 코란경에서

말하는 예수는 하나님의 아들도 아니요, 중보자도 아니요, 다만 모세, 이사야, 마호메드 같은 선지자에 불과하다. 이슬람교는

예수 그리스도의 신성을 부인하며, 예수 그리스도의 중보자 되심을 절대로 용납하지 않는다.

"그는 (예수는) 근본 하나님의 본체(equal with God)시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를

"그는 (예수는) 근본 하나님의 본체(equal with God)시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를

비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고, 사람의 모양으로 나타나셨으매 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니,

곧 심자가에 죽으심이라" (빌 2:6-8)

"친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심

"친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심

이니라" (벧전 2:24)

"그리스도께서 한 번 죄를 위하여 죽으사 의인으로 불의한 자를 대신 하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려

"그리스도께서 한 번 죄를 위하여 죽으사 의인으로 불의한 자를 대신 하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려

하심이라" (벧전 3:18)

"하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라" (딤전 2:5)

"하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라" (딤전 2:5)

3. 이슬람은 기독교와 화합할 수 없는 철저한 교리를 가지고 있다

이슬람은 일신론(Monotheism) 종교이지만 기독교는 다신론(Polytheism)종교라고 주장한다

이슬람은 일신론(Monotheism) 종교이지만 기독교는 다신론(Polytheism)종교라고 주장한다

|

Al-Baqarah 2:135 (Muhsin Khan)

|

이슬람 신앙을 받아들이지 않는 자는 투쟁의 대상이며, 지옥 형벌의 대상이다

이슬람 신앙을 받아들이지 않는 자는 투쟁의 대상이며, 지옥 형벌의 대상이다

|

At-Taubah 9:29 (Muhsin Khan)

|

4. 이슬람은 교리상으로 크리슬람(이슬람+기독교)을 준비하고 있었다

|

|

이상과 같은 이슬람의 코란경을 살펴 볼 때 이슬람교와 기독교가 서로 종교적으로 화목한다는 것은 도저히 불가능하다. 기독교측에서 아무리 설득을 해도 이슬람은 절대로 자신들의 교리를 양보하지 않을 것은 명백하다. 기독교인들이 그들과 교류하며 협력체로 나아간다면 반드시 그들에게 동화될 것이다. 그와 같은 상황에 처했던 이스라엘 백성을 향하여 엘리야가 "너희가 어느 때까지 두 사이에서 머뭇 머뭇 하려느냐? 여호와가 만일 하나님이면 그를 좇고, 바알이 만일 하나님이면 그를 좇을찌니라" 라고 외쳤다(왕상18:21). 기독교인들은 기독교와 이슬람 사이에서 양다리(Christianity + Islam = Chrislam) 걸치면 절대로 안된다는 것을 명심해야 한다. 지금 유행처럼 번지고 있는 크리슬람(Chrislam) 운동에 관심을 가지고 접근하려는 분들은 정신을 차려야 한다. 만일 크리슬람 문화에 참여하면 하나님이 더럽게 보시고 분노하신다(사19:13). 하나님의 경고: "여호와께서 가라사대 . . . (유다와 예루살렘 거민들이) 여호와께 맹세하면서 (동시에) 말감(암몬의 신)을 가리켜 맹세하는 자 . . . . 멸절하리라" (습1:5-6). 이처럼 하나님의 말씀이 분명히 경고함에도 불구하고 최근 개신교 지도자들이 로마 카톨릭과 함께 이슬람교와 손잡고 화합하려는 것은 무엇을 말해주고 있나? 그것은 개신교 지도자들이 영적 분별을 하지 못하고 미혹되어 신본주의가 아닌 인본주의로 향하는 것이며, 하나님을 배반하는 배도의 길로 가는 것이라고 본다.

___________________________________________________________________________________________________________

크리슬람 릭 워렌이 구상한 WEA 서울 총회

>> [특별기고] 2025년 WEA 서울 총회 배교의 집회다

1. 서울총회 배교집회다.

그 이유는 무엇인가? WEA(세계복음주의연맹) 서울총회는 릭 워렌(Richard Duane Warren, 1954-)의 FTT와 함께 하며, 릭 워렌은 크리슬람(Chrislam) 운동을 전개하고 있기 때문이다. FTT란 릭 워렌 목사가 대표를 맡고 있는 “남은과업 성취운동”(Finishing the Task Coalition)의 약자다. 릭 워렌의 2033 FTT는 2033년까지 모든 사람에게 복음을 전파하자는 목표를 가진 ‘남은 과업 완수’(Finishing the Task, FTT) 운동이다. 2025년 WEA 서울 총회가 릭 워렌의 FTT와 크리슬람으로 가고 있기 때문에 배교집회다.

2. 릭워렌의 2033 FTT는 무엇인가?

이것이 무엇이 문제인가? 릭 워렌의 2033 FTT는 로마 가톨릭과 개신교의 일치를 목표로 하기 때문이다.

개신교가 로마 가톨릭과 하나가 되는 것은 배교다. 많은 사람이 ‘WEA 서울 총회가 어디로 향하고 있는가?’를 모르고, 단순히 ‘선교대회’라고 생각하고 있는 것은 매우 위험한 것이다. 2025년 WEA 서울 총회의 실체를 분명하게 알아야 한다.

사랑의 교회에서 열리는 WEA 14차 서울 총회는 이전의 그 어떤 WEA 총회와는 그 성격이 판이하게 다르다. 2025년 WEA 서울총회는 단순한 선교대회가 아니다. WEA는 릭 워렌과 함께 2033 대위임령을 진행하고 있다. 2033 대위임령은 릭 워렌이 주도하는 Finishing the Task, “남은과업완수”라는 FTT다. 2025년 WEA 서울 총회는 개신교와 로마 가톨릭과의 일치를 추구하는 도상에 있다.

3. WEA(세계복음주의연맹)과 릭 워렌의 2033 FTT

WEA(세계복음주의연맹) 홈페이지에 가보면, 다음과 같이 말한다.

Celebrate 2033

2,000 years of celebrating Jesus coming: For 2,000 years, the Gospel witness of Jesus has transformed human lives, altered societies and stood the test of time. In today’s chaotic age, it surprises many that the Gospel witness is attracting younger generations, churches are planted and ministries—ranging from public witness to justice concerns, to societal transformation—are springing up.

“2033년을 축하합니다. 예수님 오심을 기념하며 2,000년을 보내며: 2,000년 동안 예수님의 복음 증거는 인간의 삶을 변화시키고, 사회를 변화시키며, 시간의 시련을 견뎌왔습니다. 오늘날과 같은 혼돈스러운 시대에도 복음 증거가 젊은 세대를 사로잡고, 교회가 개척되고, 공적 증거부터 정의 구현, 사회 변혁에 이르기까지 다양한 사역이 생겨나고 있다는 사실에 많은 사람들이 놀라움을 금치 못합니다.”

(Celebrate 2033 https://worldea.org/celebrate-2033/)

WEA(세계복음주의연맹)의 이런 분명한 의사 표시는 릭워렌의 2033 FTT와 협력하고 있다는 것을 증거 한다. 2025년 WEA 서울총회는 단순한 선교대회가 아니라 로마 가톨릭과 개신교가 하나되는 배교의 수단이라는 것을 증거 한다. WEA 서울총회 홈페이지에도 “2025 WEA 서울총회 모든 이에게 복음을 2033을 향하여”라고 표어 자체가 2033을 향하고 있다.

4. 로마 가톨릭과 릭 워렌의 2033 FTT

로마 가톨릭도 릭 워렌과 함께 FTT를 완수해야 한다고 말한다. 로마 가톨릭 방송(EWTN VATICAN)은 릭 워렌은 로마 가톨릭 방송(ETWN)과 교회일치와 관련한 인터뷰를 진행한 것을 지금도 게재하고 있다.

EWTN은 무엇이라고 말하는가?

글로벌 2033은 가톨릭 교회 내 여러 단체와 운동, 교구, 그리고 여러 단체들이 하나의 목표를 가지고 연합한 단체입니다. 바로 온 인류에게 복음을 전하고, 대명령을 완수하는 것입니다.

EWTN 바티칸 지국장 안드레아스 톤하우저는 릭 워렌이 말하는 2033을 말하면서 로마 가톨릭도 릭워렌이 말하는 FTT 2033을 준비해야 한다고 강력하게 말했습니다.

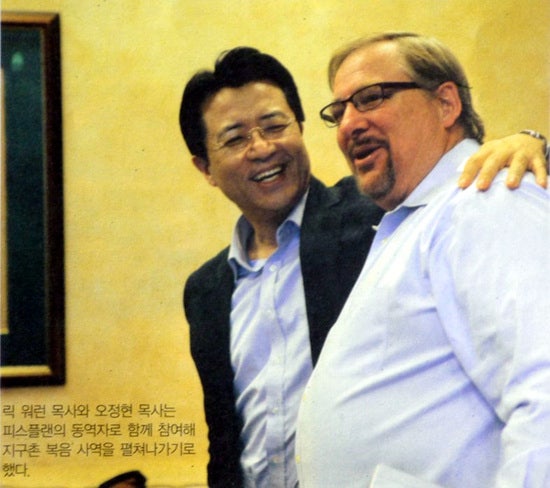

5. 사랑의 교회와 릭 워렌의 2033 FTT

놀랍게도 사랑의 교회는 FTT를 지원하고 함께 동역해 왔다. 릭 워렌은 “사랑의 교회가 기독교 역사상 가장 큰 연합체인 Finishing the Task와 동역하는 것을 기쁘게 여기고 있음을 알고 있습니다”라고 말했다.

또한, 사랑의 교회는 2024 글로벌 리더 특별 사경회(29일 주일 2부 예배)에서 릭 워렌이 “사명성취란 무엇인가?”(What is Finishing the Task?)를 말했다.

사랑의 교회는 2025년 “제4회 한국교회 섬김의 날”을 WEA 서울 총회와 함께 연합행사로 진행했다. 주요한 4명의 강사 가운데 한 사람이 릭 워렌이었다.

이런 증거들을 통해 오정현 목사의 2033은 릭 워렌과 긴밀하게 연관되어 있다는 것을 알 수 있다. 사랑의교회는 릭 워렌을 통해 어떤 목적을 이루려고 하는 것인가?

6. 릭 워렌과 크리슬람(Chrislam)

릭 워렌 2033 FTT는 2033년 예수 그리스도의 부활 2,000주년에 로마 가톨릭과 개신교가 하나가 되는 것으로 끝나지 않는다. 더 놀랍고 심각한 것은, 릭 워렌이 크리슬람 운동가라는 사실이다. 릭 워렌은 ”기독교인, 무슬림, 유대인들의 하나님은 동일한 하나님이다”라고 말하면서 모든 종교를 하나로 통합하려고 한다.

7. 결론

WEA(세계복음주의연맹)는 지금 어디로 가고 있는가? 2025년 WEA 14차 총회는 로마 가톨릭과 개신교가 하나되는 2033 FTT로 가고 있고 더 나아가 크리슬람으로 가고 있다. 이와 같은 맥락에서 2025년 WEA 서울총회는 배교집회다. WEA는 거룩한 방파제가 아니라 WEA는 배교의 축제다. 이런 배교집회에 참석하는 목사들은 배교의 대열에 참여하는 사람들이다. 예수 그리스도만이 유일한 구주시라는 것을 믿는 목사라면 WEA 배교집회에 참여해서는 안 된다. 하나님께서 분별의 지혜를 주시기를 기도한다.

* 마녀들의 축제인 할로윈 데이를 끼고 각기 전 세계의 정치와 종교를 통합하기 위해 주요 회의가 경주와 서울에서 열리고 있다.

경주 APEC이 아시아 태평양 지역을 권역별로 통합하여 새로운 세계의 정치 질서(New World Political Order)를 세우기 위한 모임이라면, 지난 27일부터 오늘(31)까지 서울에서 열리고 있는 WEA(세계 복음주의 연맹) 총회는 WCC 총회와 마찬가지로 새로운 세계의 종교 질서(New World Religion Order), 다시 말해 종교통합을 이루기 위한 모임인 것이다.

“복음주의 연맹”라는 이름은 가지고 있지만, WEA 회장인 굿윌 샤나는 자칭 사도로 신사도 운동의 대표 Empowered21 협의회에 소속되어 있고 WCC의 종교 다원주의를 수용하여 하나의 절대적 종교 진리만이 옳다고 주장하는 입장에 반대한다는 뜻을 밝힌 바 있고, 최근엔 WEA 모임 자체가 (WCC와 마찬가지로) 로마 카톨릭과 연대하는 종교 통합의 길을 가고 있다.

관련글>> WEA 총회 오정현 목사와 이영훈 목사는 배도의 길을 가려는가

WEA의 주요 어젠더가 종교통합으로 바뀌어 가고 있음을 보여주는 상징적인 모습이 바로 위에 소개한 기사에서도 알 수 있듯이 이번 서울 총회에 Chrislam 운동을 벌이며, 2033년까지 개신교와 카톨릭을 통합하는 사명을 성취하기 위해(FTT, Finishing the Task) 애쓰고 있는 릭워렌을 강사로 내세운 것인데, 예전부터 릭 워렌과의 친분을 과시하던 오정현 목사는 이번 WEA 서울 총회를 '2033년까지 개신교와 카톨릭을 통합한다는 사명' 다시 말해 '2033 FTT(Finishing the Task)'를 완수하기 위한 사전 준비작업으로 기획한 것으로 보인다.

관련기사>> 릭 워런 목사, '2025 WEA 서울 총회'에서 주목해야 하는 이유

이렇듯 종교통합이라는 분명한 목적을 가진 이 배도의 모임을 한국 교회의 간판이라 할 수 있는 이영훈, 오정현, 김장환 목사가 공동위원장이 되어 개최하고 있는 것인데, 이들 가운데 이영훈, 김장환 목사는 채해병 사건(임성근 구명 로비 사건)으로 조사를 받고 있는 인물들인지라, 이번 WEA 총회를 자신의 세를 과시하는 또 다른 목적으로 이용하고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 든다.

관련기사>> "와 멋있다"…'91세' 김장환 목사, 1분 40초로 충분했다 '존재감 甲' (2025 WEA 서울총회)

여하튼 한국 교회를 대표하는 목사와 교회들이 연합하여 종교통합이라는 목적을 이루기 위해 개최하고 있는 WEA 서울총회는 이미 배도의 물결에 휩쓸리고 있는 한국교회의 모습을 단적으로 보여주고 있는 것이다.

이 큰 배도의 물결에 나도 모르게 휩쓸려 죽음의 바다에 이르지 않기 위해서라도 항상 말씀으로 깨어 시대를 분별하며 물결을 거슬러 올라가려는 노력을 멈추지 말아야 하는 것이다.

“나는 비루한 것을 내 눈 앞에 두지 아니할 것이요 배도자들의 행위를 미워하니 이것이 내게 붙접지 아니하리이다.”(시편 101편 3절)

“누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리니”(데살로니가후서 2장 3절)

___________________________________________________________________________________________________________

크리슬람(Chrislam) 공식 단일 세계 종교가 되다..............

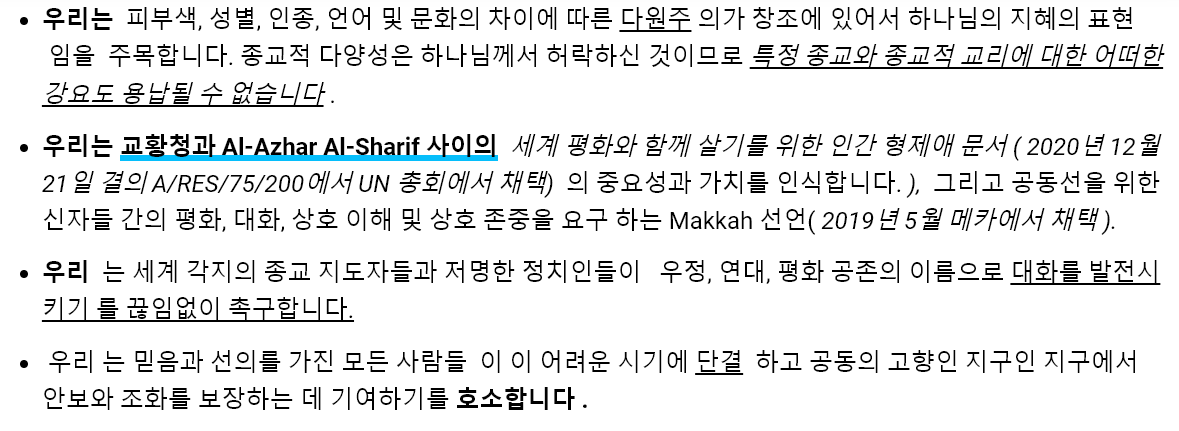

이번 주 프란치스코 교황과 모하메드 빈 자예드(Mohamed bin Zayed)가 작성한 제7차

세계종교대회(World Religions Congress of the Human Fraternity) 문서가 채택되면서 크리스람(Chrislam)은 이제 공식 단일 세계 종교가 되었습니다.

공식적으로 Chrislam은 제7차 세계 및 전통 종교 지도자 대회의 승인을 받아 성문화되고 비준되었습니다.

이 문서 는 바티칸의 프란치스코 교황이 작성 하고 UAE의 모하메드 빈 자예드( Mohamed bin Zayed )가 자금을 지원하고 촉진했습니다 .

질문 – 축제에 초대하는 것을 잊은 사람이 누구인지 맞춰보세요.

답 – 예수 그리스도, 그의 이름은 어디에도 나타나지 않으며 언급된 적도 없습니다 .

그렇다면 '귀한 손님'은 누구일지 궁금하다. 흠.

“그들이 말하기를 평안하다, 안전하다 할 때에 그 때에 멸망이 홀연히 그들에게 이르리니 , 마치 잉태된 여자의 해산과 같으니라. 그들은 피하지 못할 것이다.” 데살로니가전서 5:3 (KJB)

일부 사람들이 제안하는 것처럼 프란치스코 교황이 은퇴 하는지 , 아니면 그가 성경적 적그리스도가 될 것인지 여부는 현시점에서 다소 중요하지 않습니다.

그는 이제 Chrislam 의 One World Religion이 작동할 정치적, 종교적, 재정적 기능적 틀을 마련하고 실행에 옮겼기 때문 입니다.

프란치스코 교황은 내일 죽을 수도 있지만 그가 창조한 것은 야곱의 고난의 때까지 계속될 것 입니다.

물론 이 모든 예언적 성취는 그의 매우 관대한 후원자이자 후원자인 모하메드 빈 자예드 가 없었다면 일어날 수 없었을 것 입니다.

그는 “언약의 군왕”입니까? 시간이 말해줄 것이지만, man oh man, 이것은 거인 이다 ( 말장난 의도 )) 앞으로 단계.

우리는 지난 13년 동안 Chrislam이 올 것이라고 경고했습니다.

이제 여기 있습니다. 당신은 비행 준비가 되셨 습니까 ?

세계 종교 지도자들이 인간형제회 문서를 채택하다

에미레이트 뉴스에서: 세계 종교 지도자들은 오늘 알 아즈하르의 대이맘이자 이슬람 장로회의 의장인 아흐메드 엘-타이예브 박사와 가톨릭 교회의 프란치스코 교황이 서명한 인간 형제애 문서를 채택했습니다.

이것은 2019년 아부다비에서 개최되었습니다.

이것은 목요일에 폐막한 제7차 세계 및 전통 종교 지도자 대회에서 나왔습니다.

제7차 세계 종교 대회의 주요 내용:

108명이 넘는 종교 지도자와 세계 지도자들이 참석한 대회 의 폐회식 에서는 인간형제회 문서가 사람들 사이의 평화, 대화 및 상호 존중을 증진하는 데 도움이 된다고 강조하면서 인간형제회 문서의 역사적 중요성을 강조했습니다.

9월 14일과 15일 카자흐스탄 수도 누르술탄에서 “팬데믹 이후 인간 문명의 정신적, 사회적 발전에 있어서 세계 및 전통 종교 지도자들의 역할”이라는 제목으로 개최된 이 행사는 Kassym-Jomart Tokayev 카자흐스탄 대통령, Ahmed el-Tayyeb 박사 및 프란치스코 교황이 참석했습니다. 더 읽어보기

이것은 하나의 세계 종교의 Chrislam입니다.

병아리 관이 생겼을 때의 모습 을 보려면 클릭하십시오 .

당신이 로마 카톨릭 신자라면 24:00 분을 클릭하여 당신의 교황을 들으십시오.

"그리스도의 대리자"는 '종교 간 대화'에 대한 연설 전체를 통해 예수 그리스도의 이름을 한 번도 언급하지 않습니다.

이것이 우리가 로마 카톨릭을 가짜 기독교라고 말하는 많은 이유 중 하나입니다.

http://www.daehansinbo.com/bbs/board.php?bo_table=51&wr_id=251

https://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-astana-khazakhstan/

크리슬람“(Chrislam)이란 무엇인가? 배격, 묵인, 수용해야할까?

http://www.dangdangnews.com/news/articleView.html?idxno=17583

__________________________________________________________________________________________________________

"크리슬람(Chrislam)"이란 무엇인가?(오상훈선교사의 뷰)

당당뉴스. 기사승인 2011.07.23 22:33:06

- 기독교와 이슬람을 혼합한 명칭으로, 기독교와 이슬람 간의 갈등 해소목적. 그러나...|

|

||

“크리슬람“(Chrislam)이란 무엇인가? 배격, 묵인, 수용해야할까?

“크리슬람“(Chrislam)은 기독교와 이슬람을 혼합한 명칭으로, 기독교와 이슬람 간의 갈등을 해소 시키고, 대화와 친교, 교류, 평화를 이루려는 운동이다. 더 나아가 기독교인들과 무슬림들이 함께 연합하여 예배도 드리는 운동으로 미주에서 교파를 초월하여 전국으로 퍼져나가는 운동이다.

|

||

크리슬람(Chrislam)의 발단

“크리슬람“의 발단은 1980년대 나이지리아 라고스(Lagos)에서 이다. 나이지리아는 기독교와 이슬람이 반반인 지역으로 갈등과 투쟁이 극심한 지역이다. “크리슬람“은 신흥종파 지도자인 틀라 텔라(Tela Tella)와 삼손 삼수딘 사카(Shamsuddin Saka)에 의해 서로 다른 두 방면으로 시작된 운동이며, 성경과 쿠란을 모두 거룩한 말씀으로 받아들인다. 이들은 예배 시간에 성경과 쿠란을 같이 읽으며, ”하나님“과 ”알라“의 이름을 소리쳐 부르짖는다.

틀라 텔라는 산기도하는 중 하나님께서 가브리엘과 미카엘 천사를 통해 기독교와 이슬람 간의 평화를 위한 사명을 받았고, 이 사명을 감당할 “이펠루와”(Ifeoluwa) 명칭도 지어 주셨다고 주장한다.(*“Ifeoluwa”란 “The Will of God Mission“이다.)

그러나 오늘날의 크리슬람(Chrislam)운동은 1999년 삼수딘 사카(Shamsuddin Saka)에의해 설립되었다. 무슬림 가정에서 출생한 자칭 예언자라는 삼수딘 사카는 “알라”를 믿고 메카를 4번 순례한 “하지”(Haji)였다. 사카가 두 번째 메카 순례할 때 “기독교인들과 무슬림들 사이에 평화를 이루라”는 영감을 받고, 나이지리아 라고스((Lagos) 사람들의 평화를 위해 “크리슬람”(Chrislam)을 설립하였다. “기독교와 이슬람의 신은 동일한 하나님이니 함께 예배드리라“는 계시를 받았다고 한다. 사카는 이때부터 기독교인들과 무슬림 간의 융합과 평화 위해 일하였고, 나이지리아 사람들은 삶의 고난과 시련에서 크리슬람이 기적과 구원으로 일상생활에 도움을 주는 영적인 길로 믿었고, ”크리슬람“이 아프리카, 중동 지역으로 퍼져 나갔다.

사카의 집회처는 쿠란 암송과 기도로 시작하고, 기독교 찬송과 무슬림 찬양을 요란하게 부르며 성령강림 펜테고스탈 예배(Pentecostal service)를 드린다. 삼수딘 사카는 설립 때부터 “크리슬람”이라 하였고, 종교갈등을 치유하는 “허발리스트”(herbalist)라 불렸다. 틀라텔라는 자신의 아이디어인 “이펠루아”(Ifeoluwa)를 삼수딘 사카가 “크리슬람”(Chrislam)으로 도용하였다고 주장한다.

|

||

“크리슬람“ 운동, 미주로 확산

크리스챤

사이언스 모니터(Christian Science monitor)지가 2006년 1월 26일 자에 “크리슬람 운동”을 소개하며,

사카를 무슬림과 기독교인들을 치유하는 “약초허브”(herbalist)라 소개 하였다. 사카는 미주 방송에 큐란과 성경을 사용하는

사제로 그의 설교가 전파되었고, “크리슬람 운동”이 미주에 확산되는 계기가 되었다.

테네시 주, 코르도바의 “하트송 침례교회“(Heartsong Baptist Church), 버지니아 주의 ”올더스케이트 연합감리교회“(Aldersgate United Methodist Church) 등에서 무슬림들에게 예배장소로 교회를 개방하였고, 추수감사절 등 절기에는 이웃 무슬림들을 초청하는 축제를 열었다. ”컴버랜드 장로교회“(Cumberland Presbyterian Church)는 교회입구 간판에 ”크리슬람“ 집회를 알리고, 아랍어와 함께 표기하여 광고하고 있다. 즉 무슬림들을 위해 ”금요예배로 모이며, 첫 크리슬람 집회처“(Friday Prayers Our Specially, Salat Al Jummah; First Chrislamic Congregation Baptisms)라고 교회 간판에 표기하고 있다.

“크리슬람”은 교회가 “크리스챤과 무슬림들을 위한 교회”로 여기고 있으며, 주일에는 목회자 가운입고 예배 인도하며, 금요일에는 교회를 개방하여 검은 스카프를 쓴 무슬림들과 예배드리고 있다. 또한 기독교와 이슬람은 기본적으로 차이가 없다고 여긴다. 기독교인들과 무슬림들이 같은 장소에서 함께 모이기도 한다. 그들에게 거슬리는 용어와 표시는 사용치 않고 서로 평화를 기원하고 있다.

|

||

“크리슬람”, 정치권에도 등장해

릭워렌 목사는

2009년 1월 버락 오마바 대통령의 취임식 때 ”예수아, 이사(Isa), 헤수스, 그리고 지져스 이름으로 아멘“하고 기도하여

복음주의 교회들에 충격을 주고, 세계 기독교계의 주목 받고, 논란을 일으킨 지도자이기도 하다. 그 논란은 ”이사“(Isa)에서

일어났다. ”이사“(Isa)는 아랍어로 ”예수“이다. 테러와의 전쟁을 벌이고 있는 미국에서 대통령 취임식 축복기도에 이슬람 쿠란의

”이사(Isa) 이름으로 기도“한 것이다. 이미 릭워렌은 ”기독교인, 무슬림, 유대인들의 하나님은 동일한 하나님이다”고

“크리슬람“(Christlam)을 추구하고 있었다. 오마바는 ”크리슬람“(Christlam)”을 이슬람과 평화 정책으로 삼아

교회와 정치사회로 퍼져 나갔다.

“크리슬람 운동”은 새들백교회의 릭워렌(Rick Warren) 목사와 크리스탈 교회 로버트 슐러(Robert Schuller) 목사, 방송인 잭 벤 임프(Jack Van Impe)가 선도를 이루었다. 릭워렌 목사는 “목적으로 이끄는 삶”의 저자로, 슐러목사는 ‘적극적 사고 방식“으로 한국인들도 익히 알고 있다.

“크리슬람 운동”은 라디오, TV 전파매체와 전산, 언론매체로도 파급되고 있다. 휴스톤, 아틀란타, 시애틀, 디트로이트 등 미주와 카나다로 퍼지고 있다. “크리슬람”은 종교평화운동인가? 종교혼합으로 새로운 종파인가? 정치종교운동인가? “크리슬람 운동”은 이슬람과의 평화를 이루려는 죠지 부시 대통령(George W. Bush) 정책에도 들어있고, 오바마 대통령은 적극적으로 기독교계와 무슬림단체, 정치사회에 이 운동을 일으키도록 참여하고 있다. 테러와의 전쟁을 치르는 미국으로써는 자국에 있는 무슬림들과 평화, 친선, 교류하는 것이 정치 정책적 이슈로 등장 할 수 있으나, 과연 “크리슬람 운동”으로 이슬람과 평화를 이룰 수 있는지는 의문이다. 미국 뿐 아니라 국제적으로 기독교계에서도 논란과 반발이 일어나고 있다.

|

||

“크리슬람 운동”은 적그리스도의 영

우리는

분명히 알아야한다. “크리슬람”운동은 오늘날 교회를 혼란시키며, 교회와 교인들을 예수 그리스도에게서 멀어지게 하고 떠나게 하는

적그리스도의 영인 것을 알아야 한다. 적그리스도는 누구인가? 이슬람은 예수님이 그리스도(구세주)이심을 부인“하며, ”육신으로 오신

하나님을 부인“하고, 십자가도 부인”하고 있다.

데이빗 돌린스(David Dollins)는 논설에서 명쾌하게 “크리슬람이 적그리스도의 영”이라고 지적하고 있다.(크리스챤 포스트 2011.7.20.일자) 돌린스는 사도 요한서를 중심으로 “적그리스도의 영”을 밝히면서, 오늘날 교회들이 “예수 그리스도만이 구원의 길임”을 선포해야하고, 하나님의 말씀인 성경을 지키며, 교회의 순결을 거짓 교훈에서 지키자고 간곡히 권하면서, “왜 우리는 초대교회 교부들과 같이 교회를 옹호하지 못하는가?” 묻고 있다.

-“거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐”(요일2:22)

-“아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니”(요일2:22)

-“예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영이니라. 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라.”(요일4:3)

-“그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라 그들을 멸망케 할 이단을 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라.”(벧후2:1)

기독교 역사에서 이슬람을 “적그리스도”라고 제일 먼저 지적하고 배격한 분은 이슬람이 발생할 당시의 초대 교부인 다메섹 요한(John of Damascus, 675-749)이였다. 또한 역사적으로 살펴보면 기독교는 이단과 사이비, 적그리스도의 출현을 교회와 성도들에 대한 하나님의 경고로 받아들였다. 즉, 예수 그리스도의 복음에서 떠나 세속화 되지 않았나? 자신을 돌아보며, 회개하고, 깨어서 굳게 성경말씀을 지키고, 하나님께로 돌아가야 한다는 신앙의 경고로 받아들였다. 예수님은 마지막 때가 되면 ”거짓 선지자들이 일어날 것이라”이라 가르쳤고, “할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라”고 경고하셨다.

“거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들고 미혹하리라”(마24:25)

혹자는 미주에 일어나는 자연 재해와 기근, 폭풍과 폭설, 폭우, 경제 난 등이 하나님의 심판이요 재앙이라 하였다. 재난과 시련 속에서도 믿음을 지키는 자는 구원을 얻는 다고 주님은 가르치셨다. “끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라”(마24:13)

오늘날 한국 교회는 그 어느 때보다 적그리스도(Antichrist)의 영이 뒤 흔들어 혼란과 분열, 비난, 조롱 속에 처해 있다. 우리는 믿음의 경고로 받아들이고 교회를 순수한 복음으로 지키며, 옹호하고, 구주 예수 그리스도를 분명히 증거해야 할 것이다. 하나님께서 부르시고 세우신 복음의 증거와 사명을 지키며, 더욱 힘써 세계선교를 향해 굽힘없이 굳게 서서 나가야 한다.

.jpg?type=w800)

.jpg?type=w800)