오늘날 우리의 삶 속에서 성령의 역할은 무엇인가?

하나님이 인류에게 주신 모든 은사들 가운데 성령의 임재보다 더 큰 선물은 없습니다.

성령께서는 많은 기능과 역할과 활동을

행하십니다.

첫째, 어디에서나 모든 사람들의 마음 속에 역사하십니다.

예수께서는 제자들에게 “죄에 대하여, 의에 대하여,

심판에 대하여 세상을 책망하시도록”(요한복음 16:7-11)

이 세상에 성령을 보내시겠다고 말씀하셨습니다.

모든 사람들은 자신이

인정하든 않든, “하나님에 대한 의식”을 가지고 있습니다.

성령께서는 공정하고 충분한 논증으로 하나님의 진리를 사람들의 마음에

적용하여 그들이 죄인이라는 사실을 확신하게 만드십니다.

그 확신에 응답할 때, 우리는 구원에 이르게 됩니다.

우리가 일단 구원을 받고 하나님께 속하게 되면 성령은 영원토록 우리의 마음에 거주하시면서 우리가 영원토록 하나님의 자녀인 사실을

확증하고, 보증하며, 증거하기 위해 인치십니다.

예수께서는 우리를 돕고 위로하고 인도하실 성령을 보내시겠다고 말씀하셨습니다.

“내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니”(요 14:16).

이 구절에서

“보혜사”로 번역된 헬라어 원어의 의미는 “함께 부름을 받은 자”라는 뜻으로서, 격려하고 위로하는 자라는 뜻입니다.

성령께서는

신자의 마음 속에 영원히 거주하십니다(롬 8:9; 고전 6:19-20; 고전 12:13).

예수께서는 이 세상을 떠나시면서

만일 우리와 개인적으로 함께 계셨더라면 우리에게 행하셨을 일 들을 수행하도록 자기 대신 성령을 보내셨습니다.

그 일들 중에는 진리는 드러내는 일이 있습니다.

우리 안에 계신 성령께서는 우리로 하여금 하나님의 말씀을 이해하고 해석할 수

있도록 도우십니다.

예수님은 그분의 제자들에게 “진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리라”(요

16:13)

이처럼 성령께서는 우리의 마음에 예배와 교리와 그리스도인의 삶에 관련한 하나님의 모든 경륜을

알려주십니다.

성령께서는 궁극적인 인도자이시며, 앞서 가시고, 길을 인도하시고, 장애물을 제거하시고, 깨닫게 하시고, 모든 것을

분명하고 자명하게 알게 하십니다.

성령께서는 모든 영적인 일들에 대해 우리를 인도하십니다.

우리는 이러한 성령의 인도하심이

없이는 오류에 쉽게 빠질 것입니다.

성령께서 진리에 대해서 알려주시는 가장 중요한 부분은 예수 그리스도에 대한 가르침입니다(요

15:26; 고전 12:3).

성령은 그리스도의 신성과 성육신, 메시아 되심, 고난과 죽음, 부활과 승천, 하나님의 오른 편에

승귀하심 , 모든 것을 심판하시는 그분의 역할에 대해 우리에게 확신시켜줍니다(요 16:14).

성령의 역할 중 또 다른 역할은 은사를 주는 역할 입니다.

고린도전서 12 장은 이 땅에서 우리가 그리스도의 몸으로서의 기능을

감당할 수 있도록 신자들에게 부여된 영적 은사에 대해 설명합니다.

이 모든 은사들은 우리가 그리스도의 은혜를 나타내고 그분을

영화롭게 하면서 이 세상에서 그리스도의 대사가 되도록 하기 위해 크든 작든 성령께서 주신 은사 입니다.

성령님은 또한 우리 삶에서 열매를 맺는 역할을 하십니다.

그분이 우리 안에 거하시면 우리의 삶 속에서 사랑과 희락과 화평과 오래

참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제라는 열매를 맺는 일을 시작하십니다(갈 5:22-23).

이것들은 우리의 육체의 일들이

아닌데, 이는 육체는 이러한 열매를 맺지 못하기 때문입니다.

이러한 열매는 우리 삶에서 역사하는 성령의 열매들입니다.

하나님의 성령께서 우리의 삶에 거하시며 이러한 모든 기적적인 기능을 수행하고 우리와 영원히 함께 하시며 결코 우리를 떠나시거나

버리지 않으신다는 사실을 아는 것은 우리에게 큰 기쁨과 위로의 원인이 됩니다.

아모스 3:7

주 여호와께서는 자기의 비밀을 그 종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라.

교회(敎會)와 교회당(敎會堂)의 관계

1. 영혼(靈魂)과 육신(肉身)의 관계

2. 본질(本質)과 현상(現像)의 관계

(예) 콩깍지 - 콩과 깍지의 관계

(예) 바나나 - 과육과 바나나 껍질의 관계

(예) 사과 - 과육과 껍질의 관계

마태복음 16:18

또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라.

영혼 육신

본질 현상

콩 깍지

이사야 14:12-13. / 음부

너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고.

네가 네 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 뭇 별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극 집회의 산 위에 앉으리라

창세기 3:4-5

마태복음 4:5-6

마가복음 9:22

마태복음 27:5 / 목메어 자살

사무엘상 31:4 / 할복 자살(割腹 自殺)

벨 할, 배 복 - 배를 갈라 자살함

하와가 선악과를 먹은 것은 잘못한 것

잘못함으로 천국으로 가는 길을 열어주는 것

잘못한 것을 통하여 선한 것으로 인도하신다.

합력하여 선을 이루신다.

잘못을 딛고 일어나라

베드로가 예수를 모른다고 부인한 것은 잘못한 것이다

그러나 잘못한 후에 베드로를 찾아가서 일으켜 세우신 것은 사도 베드로가 되게 하신다.

다윗은 우리아의 아내 밧세바를 궁으로 불러들였다.

결정적 실수 때문에 회개하며 살아갈 수 있었다.

__________________________________________________________________________________________________________

이사야서 4장 4절을 보면 생수가 아닌 불로 나타나는 성령의 모습을 보게 됩니다.

“이는 주께서 심판하는 영과 소멸하는 영으로 시온의 딸들의 더러움을 씻기시며 예루살렘의 피를 그 중에서 청결하게 하실 때가 됨이라.” 여기서 이사야는 심판하는 영을 소멸하는 영으로 말하고 있습니다

___________________________________________________________________________________________________________

성령 세례

마태복음 3:11

나는 너희로 회개케 하기 위하여 물로 세례를 주거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당치 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 주실 것이요.

I baptize you with water for repentance. But after me will come one who

is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will

baptize you with the Holy Spirit and with fire.

마가복음 1:8

나는 너희에게 물로 세례를 주었거니와 그는 성령으로 너희에게 세례를 주시리라.

I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.

누가복음 3:16

요한이 모든 사람에게 대답하여 가로되 나는 물로 너희에게 세례를 주거니와 나보다 능력이 많으신 이가 오시나니 나는 그 신들메를 풀기도 감당치 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 주실 것이요.

John answered them all, "I baptize you with water. But

one more powerful than I will come, the thongs of whose sandals I am not

worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

마태복음 3:16

예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라 오실쌔 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기 같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니.

As soon as Jesus was baptized, he went up out of the

water. At that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God

descending like a dove and lighting on him.

요한복음 1:33

나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 주라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 주는 이인줄 알라 하셨기에.

I would not have known him, except that the one who sent

me to baptize with water told me, 'The man on whom you see the Spirit

come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit.

사도행전 1:5

요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라.

For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.

사도행전 11:16

내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례 주었으나 너희는 성령으로 세례 받으리라 하신것이 생각났노라.

Then I remembered what the Lord had said: 'John baptized withwater, but you will be baptized with the Holy Spirit.

마태복음 28:19

그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고.

Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.

사도행전 8:16

이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이러라.

because the Holy Spirit had not yet come upon any of them; they had simply been baptized into the name of the Lord Jesus.

사도행전 10:47

이에 베드로가 가로되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례 줌을 금하리요 하고.

Can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have.

성령 세례를 받는 비결

사도행전 2:38

베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니.

Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of

Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the

gift of the Holy Spirit.

성령 세례를 받은 결과

고린도전서 12:13

우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 다 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또 다 한 성령을 마시게 하셨느니라.

For we were all baptized by one Spirit into one

body--whether Jews or Greeks, slave or free--and we were all given the

one Spirit to drink.

_________________________________________________________________성령(聖靈)

파라크래토스(παράκλητος)

파라크래토스(παράκλητος) ου, ὁ

스트롱번호 3875

- 발음 / 파라크래토스(paraklētŏs)

- 관련 성경 보혜사(요 14:16,26, 16:7), 대언자(요일 2:1).

- 신약 성경 5회 사용

뜻풀이

-

a. 그리스도를 가리켜서 / 요일 2:1.

-

b. 성령을 가리켜서 / 요 14:16, 26, 15:26, 16:7.

_______________________________________________________________________________________________________

보혜사로 번역된 헬라 원어는 '파라클레토스(παράκλητος)'인데, 주로 법정에서 피고인을 변호하도록 판사로부터 부름을 받은 사람을 가리킨다.

파라클레토스’는 변호자(Advocate), 중보자(Mediator), 조력자(Helper), 위로자(Comforter), 상담자(Counselor) 등으로 번역된다.

성경 속에서 보혜사는 대부분 ‘성령’을 가리키며(요한복음 14:16, 14:26, 15:26, 16:7), 경우에 따라 ‘그리스도’를 가리키기도 한다(요한일서 2:1).

보혜사 성령 그리고 예수님2천 년 전 당시 예수님께서는 장차 오실 성령 하나님을 ‘또 다른 보혜사’라고 표현하셨다.

내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 (요한복음 14:16)

여기서 ‘또 다른’이라는 말로 번역된 헬라 원어 ‘알로스(ἀλλοϛ)’는 ‘똑같은 종류 중 다른 무엇‘을 나타낼 때 사용된다. 쉽게 풀어보자면 장차 오실 보혜사는 예수님과 본질적으로 같은 분이시라는 의미다. 두 분은 별개의 존재가 아니다. 예수님께서 승천하셨다가 다른 이름으로 오시리라는 의미로 위와 같이 제자들에게 말씀하신 것이다. 실제로 예수님께서는 보혜사 성령께서 ‘당신의 이름’으로 오신다고 말씀하셨다.

“보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라” (요한복음 14:26)

이 진리를 깨달았던 사도 요한은 예수님께서 곧 ‘파라클레토스’이심을 분명히 증거했다.

우리에게 대언자(파라클레토스παράκλητος)가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 (요한일서 2:1)

이 말씀들을 비교해보면, 보혜사 성령과 예수님은 개체가 아닌 한 분 하나님이심을 알 수 있다. 하지만 본질적으로 같은 두 분을 구분하여 기록한 이유는 역사하시는 시점이 다르기 때문이다. 다시 말해 ‘아들의 입장’으로 역사하시는 시대가 있고, ‘성령의 입장’으로 역사하시는 시대가 있을 뿐 성자 예수님과 성령께서 별개의 존재는 아니라는 이야기다.

이 개념을 정립하고 다음 단락으로 넘어가려면 삼위일체에 대한 이해가 필요한데, 대부분의 기독교인들은 ‘성령’에 대해 ‘성부와 성자로부터 발현되는 에너지’정도로 여기고 있다. 하지만 성령께서는 사람과 마찬가지로 감정을 가지시고 행동도 하시고 심지어 이름까지 가지신 인격체다. 성령의 개념에 대한 상세한 설명은 ‘삼위일체 성령, 그분의 근본에 대한 참 쉬운 설명’이라는 포스트에서 집중적으로 다루기로 하고, 이제부터는 성자와 성령께서 본질적으로 같은 분이심을 성경을 통해 알아보기로 하자.

성자와 성령의 근본에 대하여

성자 예수님과 보혜사 성령께서 근본 한 분이심을 알 수 있는 구절은 많다.

성령이 말씀을 못 전하게 하시거늘 (사도행전 16:6)

예수의 영이 허락지 아니하시는지라 (사도행전 16:7)

사도 바울은 더베, 루스드라 등의 여러 지역을 방문한 후 아시아로 가려 했으나 성령께 제지를 받았다. 그러자 방향을 반대로 바꾸어 비두니아 지역으로 이동하려 했으나 그마저도 예수의 영께 저지당했다. 이 말씀을 보면 성령이 따로, 예수님의 영이 따로 존재하는 줄로 오해하는 이가 있을 수 있겠으나 아래의 구절을 보면 생각이 달라질 것이다.

그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위해 간구하시는 자시니라 (로마서 8:34)

오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하심이니라 (로마서 8:26-27)

예수님께서 우리를 위해 간구하시는 중보자로서의 사역을 담당하신다는 것은 익히 알 것이다. 그러나 로마서의 말씀에 따르면 성령께서도 우리를 위하여 간구하시는 중보자시다. 이 구절만 보면 ‘두 분이 별개로 존재하셔서 각자 중보자의 역할을 담당하시는지 어떻게 아느냐’고 반문할 여지가 있으므로, 사도 베드로의 기록을 제시하여 주장의 신빙성을 더하도록 하겠다.

이 구원에 대하여는 너희에게 임할 은혜를 예언하던 선지자들(구약의 선지자들)이 부지런히 살펴서 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후에 얻으실 영광을 미리 증거하여 (베드로전서 1:10-11)

사도 베드로가 저 편지서를 작성할 시점에서 보면 저 선지자들은 당연히 구약의 선지자이다. 그들이 ‘예수님이 받을 고난과 영광을 미리 증거했다’는 대목을 통해서도 이 선지자들이 구약의 인물들임을 분명하게 알 수 있다. 그런데 그들은 누구의 영에 감동되어 증거했는가? 바로 예수 그리스도의 영이다. 그런데 베드로후서에는 구약의 선지자들이 성령에 감동되어 기록하였다고 한다.

예언은 … 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 (베드로후서 1:21)

구약의 선지자들 중 일부는 예수님의 영에, 일부는 보혜사 성령에 감동되어 예언을 했다는 것인가? 아니면 베드로가 잠시 착각을 한 것일까? 당연히 모두 아니다. 성자와 성령께서 근본적으로 같은 분이심을 교차 검증하여 깨닫도록, 하나님께서 위의 기록들을 허락하신 것이다.

결론

결국 예수의 영과 보혜사 성령은 각각 따로 존재하는 것이 아니라 그 근본이 한 분 하나님이심을

알 수 있다.

예수님께서 2천 년 전 우리의 구원을 위해 십자가의 고난을 당하시고 승천하셨다가, 성령시대에 다른 이름으로 오시는

것을 가리켜 또 다른 보혜사, 성령을 보내시겠다고 하신 것이다.

그러므로 이 시대에는 삼위일체의 본질을 깨닫고 성령 하나님을

영접하는 자야말로 하나님의 비밀을 발견한 자인 동시에 큰 축복을 받은 자가 된다 하겠다.

___________________________________________________________________________________________________________

성령으로 시작하였다가 육체로 마치겠느냐?

성령으로 시작하였다가 육체로 마치겠느냐 ?

갈라디아 성도들이 당초엔 믿음생활을 성령으로 시작하여 정상적(복음적)으로 하고 있었습니다.

이 때 가만히 들어온 거짓 형제(갈 2:4)들이 "그리스도인이 된 이방인일지라도 율법을 준수하지 않으면 구원을 받지 못한다"는 다른 복음을 전했습니다.(갈 2:19, 4:10, 5:2-3, 6:12)

이에 갈라디아 성도들이 미혹을 받아 그 신앙이 유대인의 율법적인 신앙 형태로 흔들리기 시작했습니다.

이에 바울 사도는 갈라디아 성도들에게 심각한 경고의 메세지를 보냈습니다.

“어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈 앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐 내가 너희에게서 다만 이것을 알려 하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐.”(갈 3:1-3)

여기서 ’육체로 마치겠느냐?’ 의 "육체"의 의미는 곧 율법 준수를 말합니다.

“그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라.“(롬 10:4)

”율법 안에서 의롭다 함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다.”(갈 5:4)

즉 "율법을 행함으로 의롭게 되려고 하는 것"은, 다시 말하면 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자가 되어 결국 신앙생활의 마침이 될 수 밖에 없는 존재를 경고하고 있는 것입니다.

고린도 전서에는 인간을 세 종류로 나누고 있습니다.

첫째, "육에 속한 사람(고전 2:14)"

구원받지 못한 불신자를 의미합니다.

둘째, "육신에 속한 사람(고전 3:1)"

그리스도 예수 안에서 어린 아이들과 같은 자를 말합니다.

셋째, "신령한 자(고전 3:1)"

영적으로 장성한 자를 뜻합니다.

고린도 교회는 아이러니하게도 모든 은사에 부족함이 없는 교회였습니다.(고전 1:7)

즉 아홉 가지 은사(지혜의 말씀, 지식의 말씀, 믿음, 병 고치는 은사, 능력 행함, 예언, 영들 분별함, 방언, 방언 통역)를 다 받은 교회입니다. (고전 12:8-10)

성령(은사) 충만한 교회란 뜻입니다.

그러나 바울 사도는 고린도 교회 성도들을 "신령한 자"라 하지 않고 '육신에 속한 자' 즉 '그리스도 안에서 어린아이를 대함과 같은 자'라고 말했습니다.

그 이유는, 성령의 은사는 부족함이 없지만 성도들 간에 서로 시기와 분쟁이 있고, 파당을 지어 당파 싸움을 했습니다.

“형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자 곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라. 내가 너희를 젖으로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리요.”(고전 3:1-4)

오늘 우리는 <성령으로 시작하였다가 육체로 마치는 장본인이 아닌가?>를 깊이 반성해 봐야 합니다.

이를테면 교회에서 열심을 다하여 충성한다면서 '행위 운운--' 하며 율법적인 신앙행태를 보이는 것은 아닌지?

혹은 하나님의 의가 뭔지로 모르면서 힘써 자기의(自己義)를 세우려함은 아닌지?(롬 10:3), 또 성령(은사) 충만을 자처하며 서로 시기, 분쟁하고 그룹을 만들어 당파 싸움을 일삼다가 결국 교회가 쪼개지고, 교파가 갈라지는 행태를 연출하고 있진 않은지?-- 오늘날 교회가 이 문제를 놓고 맹성(猛省)을 해야 합니다.

모두 자기들은 신령한 싸움을 한다고 말하지만 실상은 "성령으로 시작하였다가 육체로 마치는 우를 범하고 있다"는 것을 우리 모두 똑바로 깨달을 수 있어야 하겠습니다.

_________________________________________________________________________________________________________

보혜사’란 단어를 영어 성경에서는 세 가지로 번역했습니다.

첫째, 킹 제임스 버전(KJV)에서는 위로자(Comforter),

둘째, 뉴 인터네셔날 버전(NIV)에서는 상담가(Counselor),

셋째, 뉴 아메리칸스탠다드 버전(NASV)에서는 도움자(Helper)

이 단어들처럼 성령님은 우리의 보혜사가 되셔서 우리들을 위로해 주시고, 우리의 문제들을 상담해 주시며, 우리를 도와주시는 분이십니다.

___________________________________________________________________________________________________________

보혜사란 무슨 뜻인가?

“보혜사”란 “파라클레토스”라는 헬라어로서 “파라”(옆에)와 “클레오”(부르다)의 합성어로서,

보혜사라는 단어는 헬라어를 한문으로 음역한 것이다.

기독교에서는 초대교회의 사도들조차 자신을 보혜사라고 말한 적은 단 한번도 없었다.

보혜사라는 단어 자체가 “성도들의 옆에서 함께하는 신적인 존재”를 의미하며, 종말론적으로는 하나님의 심판에서 “피고를 돕는 변호사”를 뜻하는 헬라의 법적용어이기 때문이다.

성경에서 “보혜사”에 대해서 언급한 구절을 살펴보자. “보혜사”(파라클레토스)라는 단어는 요한복음에서 4번 나타나며, 요한일서에서 한번 나타난다

요한복음 14:26

보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라.

요한복음 15:26

내가 아버지께로서 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로서 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증거하실 것이요.

요한복음 16:7

그러하나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니.

요한복음 14:16-17

내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 저를 아나니 저는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠음이라.

예수님이 말씀하신 보혜사는 성령을 말한다.

그리고 앞에서 말한 바와 같이 약속하신 보혜사 성령께서는 사도행전 2장의 오순절에 만인에게 오심으로 성취되었다.

그런데 보혜사라는 단어가 성령 외에 예수님 자신에게 적용된 적이 있다는데, 바로 위의 요한복음 14장16절이다.

예수님이 또다른 보혜사를 보내준다고 하신 성경구절 때문에 오늘날 자신을 보혜사라고 하는 이단 교주가 47명이 된다.

예수님이 성령을 또 다른 보혜사라고 하신 이유는 무엇일까?

바로 예수님이 보혜사이기 때문이다.

요한일서 2장1절에는 예수님이 파라클레토스라고 설명하고 있으며, 그 단어의 뜻이 바로 핼라의 법정용어인 피고측 변호인을 의미하기 때문이다.

나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 씀은 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자(파라클레토스)가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라.

다른 성경은 다음과 같이 번역하였다.

[공동번역] 나는 믿음의 자녀인 여러분이 죄를 짓지 않게 하려고 여러분에게 이 편지를 씁니다. 그러나 혹 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 우리를 변호해 주시는 분이 계십니다. 그분은 의로우신 예수 그리스도이십니다.

[표준새번역] 나의 자녀 여러분, 내가 여러분에게 이렇게 쓰는 것은, 여러분으로 하여금 죄를 짓지 않도록 하려는 것입니다. 누가 죄를 짓더라도, 아버지 앞에서 변호해 주시는 분이 우리에게 계시는데, 곧 의로우신 예수 그리스도이십니다.

[현대인의성경] 나의 믿음의 자녀들이여, 여러분이 죄를 짓지 않게 하려고 나는 이 편지를 씁니다. 그러나 만일 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 우리를 변호해 주시는 의로우신 예수 그리스도가 계십니다.

[KJV] My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

[NIV] My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense--Jesus Christ, the Righteous One.

대언자는 누구의 대언자인가? 하나님의 대언자인가? 성도들의 대언자인가?

성경에 의하면, 보혜사는 오직 예수와 성령이며 그 누구도 사람이 보혜사라고 불리운 적이 없다.

신약에 나타난 성령에 대한 상징 일곱 개를 살펴봅시다.

1.

바람

성령은 히브리어로 루아흐이고 헬라어로 프뉴마이다.

이 둘다 일차적으로는 바람 혹은 호흡이란 뜻이다.

그러니 바람이란 말은

성령이란 단어가 가지는 원래 의미에 가장 가까운 상징 내지는 지시어일 것이다.

성령은 우리 가운데 바람처럼 오시고 호흡처럼

내주한다.

"바람이 임의로 불매 네가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다

이러하니라"(요한복음 3장 8절),

"예수께서 또 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것같이 나도 너희를

보내노라 / 이 말씀을 하시고 저희를 향하사 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라"(요한복음 20장 21-22절)

바람은 성령의 자유롭고 주권적인 역사를 생각하게 해준다.

2.

불

불은 성령의 상징으로 자주 사용된다.

교회에서 아주 관습적으로 사용되는 말이기도 하다.

예를 들면 성령의 불이라고 말이다.

이는 성령의 세례와 관계가 크다.

우리는 예수그리스도의 이름으로 세례를 받는데 이것을 요한은 자신이 주는 물세례에 대해서

그리스도가 주는 성령과 불의 세례라고 말한다.

"나는 너희로 회개케 하기 위하여 물로 세례를 주거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다

능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당치 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 주실 것이요"(마태복음 3장 11절)

"내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요"(누가복음 12장 49절)

불은 우리의 죄를 태우고 불꽃이 일어나듯이 우리를 하나님의 은사로 뜨겁게 해주는 모양을 상기시킨다.

특히

위에 바람과 불 두가지는 성령이 처음으로 이 땅에 성도들 가운데 보혜사로 임하실 때 동반된 현상이다.

"오순절날이 이미

이르매 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 / 홀연히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 /

불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 / 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을

따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라"(사도행전 2장 1-4절)

3. 기름

기름도 성령의

대표적인 상징이다.

하나님의 성신의 임재는 구약에서 종종 기음부음으로 이해했다.

그래서 하나님 앞에 부르심이나 보내심을 받는

사람은 기르부음의 절차가 뒤따른다.

즉 제사장이나 왕이나 선지자등은 하나님의 이름으로 기름부음을 받고 그 임무를 수행하게 된다.

이는 하나님의 신이 임하여 그에게 자원하는 심령과 지혜를 주어 그 일을 거룩하고 하나님의 마음에 합하게 수행하는 표라고 이해된다.

기름부음을 받았다는 것은 하나님의 종으로 직접 부르심을 받았다는 표징이다.

"하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯

하셨으매 저가 두루 다니시며 착한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨음이라"(사도행전

10장 38절),

"우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 견고케 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시니"(고린도후서 1장

21절),

"너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라"(요한일서 2장 20절),

"너희는 주께 받은 바 기름

부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고

거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라"(요한이서 2장 27절)

4. 물

물은

세례의 도구이다.

세례 받을 때에 우리는 물세례를 받고 동시에 성령 세례도 받게 된다.

반드시 물세례와 성령세례가 동시에

이루어져야 한다고 주장할수는 없어도 하여튼 우리가 받는 물세례는 성부와 성자와 성령의 이름으로 주어지기 때문에 우리는 성령의

세례가 가장 본질적인 차원에서 동반되어야 한다는 것은 말할 수 있다.

눈에 보이지는 않지만 성령 세례가 이루어지지 않으면

물세례만으로 구원에 이를 수도 없고 그리스도인으로 불려질 수도 없다. 왜냐하면

"만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가

육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라"(로마서 8장 9절).

기름이 거룩함을

말한다면 물은 깨끗함 내지는 정결함을 말한다고 볼수 있다. 또 갈망과 및 목마름을 해갈해주는 힘이다.

"명절 끝 날 곧 큰 날에

예수께서 서서 외쳐 가라사대 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 / 나를 믿는 자는 성경에 이름과 같이 그 배에서 생수의

강이 흘러나리라 하시니 / 이는 그를 믿는 자의 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 (예수께서 아직 영광을 받지 못하신 고로

성령이 아직 저희에게 계시지 아니하시더라)"(요한복음 7장 37-39절)

5. 인

도장을

말한다. 이것은 성령이 우리 구원의 확실한 보장이 된다는 뜻이다.

계약서에 도장을 찍듯이 하나님이 우우리가 예수를 믿을 때

구원되었다는 증거로 성령으로 도장을 찍었다. 인치다는 도장을 찍고 밀봉을 하는 행위와 비슷하다. 목자들이 자기 양을 표시하기

위해서 불로 지진 도장을 하듯이 하나님은 자기 독생자 우리 주 예수 그리스도의 피로써 우리에게 인치심으로 우리가 예수 그리스도의

소유임을 확증한다. 이는 바로 성령의 능동적이고 자발적인 구원의 사역이다.

"썩은 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는

양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님의 인치신 자니라"(요한복음 6장 27절),

"저가 또한

우리에게 인치시고 보증으로 성령을 우리 마음에 주셨느니라"(고린도후서 1장 22절),

"안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의

구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니"(에베소서 1장 13절),

"하나님의 성령을 근심하게

하지 말라 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라"(에베소서 4장 30절)

"그러나 하나님의 견고한 터는 섰으니

인침이 있어 일렀으되 주께서 자기 백성을 아신다 하며 또 주의 이름을 부르는 자마다 불의에서 떠날지어다 하였느니라"(디모데 2장

19절)

그러므로 인침은 확실한 보증을 뜻한다.

그러기에 배신은 절대로

용납되지 않는다.

"너는 나를 인같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라 사랑은 죽음같이 강하고 투기는 음부같이 잔혹하며 불같이

일어나니 그 기세가 여호와의 불과 같으니라 / 이 사랑은 많은 물이 꺼치지 못하겠고 홍수라도 엄몰하지 못하나니 사람이 그 온

가산을 다 주고 사랑과 바꾸려 할지라도 오히려 멸시를 받으리라"(아가서 8장 6-7절)

6.

검(칼)

성도가 가진 유일한 공격용 무기이다. 에베소서에서 말하는 전신갑주가 다 방어용이면 유일하게 성령의 검인 하나님의 말씀이

성도가 마귀와의 영적 싸움에서 사용하는 공격용 무기이다. 그러기에 예수께서도 광야에서 사단에게 세번 시험받을 때에 하나님의

말씀으로 즉 성령의 검으로 물리치신 것이다. 무사가 칼다루는데 능하듯이 하나님의 사람들은 당연히 하나님의 말씀에 능해야 한다.

"하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 죄우에 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또

마음의 생각과 뜻을 감찰하나니"(히브리서 4장 12절)

":10 종말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 /

마귀의 궤계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 / 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이

어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 / 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히

대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 /그런즉 서서 진리로 너희 허리 띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 / 평안의 복음의

예비한 것으로 신을 신고 / 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 화전을 소멸하고 / 구원의 투구와

성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라"(에베소서 6장 10-17절)

성경 말씀은 성령이 주시는

말씀이다.

"그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹케 하는 영과 귀신의 가르침을 좇으리라

하셨으니"(디모데전서 4장 1절),

"그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘날 너희가 그의 음성을 듣거든"(히브리서 3장 7절),

"성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라"(히브리서 9장

8절),

"증거하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라"(요한일서 5장 7절),

"귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을

들을지어다"(요한계시록 2장 29절)

성령은 친히 말씀하시고 증거하신다. 그래서 성령의 검, 즉 하나님의 말씀은 마귀의 공격을 붕괴시키는 치명적인 공격용 무기가 된다.

7.

비둘기

비둘기는 온유하고 평화로운 동물로 이해되어 평화의 상징으로 온 세계적으로 알려져 있다.

그리스도가 요단강에서 세례

요한으로부터 세례받고 올라오실 때에 하늘이 열리고 성령이 비둘기같이 내려오셨다고 성경은 증거한다.

"예수께서 세례를 받으시고 곧

물에서 올라오실새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니"(마태복음 3장 16절),

"성령이

형체로 비둘기같이 그의 위에 강림하시더니 하늘로서 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라

하시니라"(누가복음 3장 22절)

이때 성령은 창세기 1장에서 혼돈의 흑암 중에 수면위를 운행하는 성령의 모습을 생각나게 해준다.

날개를 양쪽으로 펴고 품는 듯 하늘을 나는 모습이다.

그리고 비둘기는 순전함 내지는 온유함의

상징이다.

그러기에 예수도

"보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데 보냄과 같도다 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이

순결하라"(마태복음 10장 16절)

비둘기 같이 온유하고 오래참고 사랑과 자비로 품어주시는 하나님의 은혜의 성품을

우리에게 일깨워 주는 말이다.

우리는 위에서 성령의 생각나게 하는 성경의 중요한 표현을

살펴보았다.

이는 모두 성령의 본질적인 사역을 말하면서 동시에 성령의 전으로 사는 우리 그리스도인이 각자 혹은 교회로서 사회에서

행해야 하는 삶의 자세를 지시해 주는 것이기도 하다.

바람처럼 자유롭고 알수 없는 능력을 입어 불로 죄를 태우고, 물로 깨끗하게

씻어 정결하게 되고, 기름으로 거룩하게 바르고 하나님의 확실한 인침을 받아 하나님의 전신갑주를 입고 성령의 검 즉 하나님의

말씀을 들고 담대하고 용감하게 영적 전투를 하되 항상 사랑의 마음으로 두렵고 떨리는 가운데 비둘기같이 순결하고 온유한 마음을

가져야 한다.

그러면 우리는 성령의 능력으로 전에 말한 성도의 길에 도사리고 있는 12가지 덫을 피해갈 수 있다.

오직 성령의

인도함을 받아라.

"내가 이르노니 너희는 성령을 좇아 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 / 육체의 소욕은 성령을

거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 / 너희가 만일

성령의 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라"(갈라디아서 5장 16-18절), 그러면 성령의 열매를 맺을 것이다.

"오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 / 온유와 절제니 이같은 것을 금지할 법이

없느니라"(갈라디아서 5장 22-23절),

"너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의

성령으로 인치심을 받았으니"(에베소서 1장 13절)

"우리가 성령으로 믿음을 좇아 의의 소망을 기다리"(갈라디아서 5장 5절)며,

"만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할"(갈라디아서 5장 25절) 것입니다.

민수기 6:24-26

여호와는 네게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며

여호와는 그 얼굴로 네게 비취사 은혜 베푸시기를 원하며

여호와는 그 얼굴을 네게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라.

성령의 상징

구약에서는 성령은 여호와의 신으로 일컫는다.

예수 그리스도가 땅에서 그 거룩한 구속사역을 마치신 후 아버지께로 가고 그를 대신해서 성령이 다른 보혜사로서 이제 각 성도의 마음에 친히 거하고 성도들의 모임 가운데 살고 있다.

보혜사의 3대 책망(요한복음 16:7-11)

7. 그러하나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니

8. 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라

9. 죄에 대하여라 함은 저희가 나를 믿지 아니함이요

10. 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못함이요

11. 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이니라.

제자들에게 행한 마지막 강론에서 예수님은 십자가에 죽으시고 부활 승천하신 후에 성령을 보내주겠다고 약속하셨습니다.

그리고 성령님이 오셔서 하실 역할은 제자들을 진리 가운데로 이끌어주되, 특별히 죄와 의와 심판에 대하여 세상을 책망할 것이라고 했습니다.

그런데 그 설명이 선뜻 이해하기가 힘듭니다.

우선 너무 추상적인 용어들이 사용되었습니다.

또 죄와 심판에 대하여 책망하는 것은 그런대로 이해가 되지만 의에 대해 책망한다는 것은 뭔가 모순된 것 같습니다.

그 이유로 든 “내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못함”은 제자들은 물론 세상이 책임질 사유가 전혀 아닌데도 말입니다.

이런 궁금증을 밝히려면 예수님께서 그 말씀을 하게 된 배경부터 따져 보아야 합니다.

나아가 당신께서 승천하심으로써 죄인을 구원해주는 사역이 완성됨으로 성령님이 오셨기에 성령의 책망도 반드시 구원과 연결해서 해석해야 합니다.

제자들의 근심

예수님의 설명에 따르면 비록 스승이 함께 하지 않더라도 제자들은 이제 곧 온전하고도 절대적 진리를 알게 될 것입니다.

그런데도 그들은 어떤 긍정적 반응도 보이지 않고 마음에 근심만 가득했습니다.

물론 3년 동안 동고동락하며 사랑하던 스승이 죽어야만 한다는 말씀에 염려 안 될 리는 결코 없습니다. 믿음과는 별개의 인지상정입니다.

그런데 만약 정말로 그런 뜻뿐이었다면 최소한 당신께 “어디로 가느냐?”고 질문은 했어야 하지 않느냐고 예수님은 지적했습니다.

이 또한 제자들에게 그럴만한 충분한 이유가 없었던 것은 아니었습니다.

이 말씀을 하기 직전에 예수님은 제자들이 앞으로 세상에서 큰 핍박을 받을 것이라고 경고했기 때문입니다.

제자들로선 스승이 큰 권능으로 끝까지 함께 하시어 지켜주셔야 하지 않느냐는 마음이 응당 들었을 것입니다.

지난 3년간도 많은 비방과 멸시와 핍박을 당했지만 스승이 앞장서서 방패막이 되어주셨고 또 온갖 이적을 일으키는 놀라운 능력을 보았기에 견딜 수 있었는데, 이제 우리끼리만 남게 되면 어떡하느냐는 걱정이 앞설 수밖에 없었던 것입니다.

표면적 결과만 따지면 예수님 말씀은 자살하겠다는 뜻입니다.

맨 처음 스승의 죽음 예고를 들었을 때에 베드로가 그럴 수 없다고 막아섰습니다.

그러나 도리어 스승으로부터 “사단아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다.

네가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다”(마 16:23)

말하자면 이제는 어떤 제자도 주님의 죽으심을 말릴 수 있는 계제는 전혀 아니었습니다.

그렇다면 더더욱 그리스도이면서 왜 꼭 죽어야 하는지, 지금 어디로 무엇 때문에 가는지 진지하게 관심을 가졌어야 했습니다.

그러나 당신의 부활조차 아무도 믿지 못했고 심지어 빈 무덤을 보고 온 여인들의 보고에도 반신반의했던 제자들로선 오직 스승이 죽지 않고 계속 함께 있어주었으면 하는 바람뿐이었던 것입니다.

그러나 엄밀히 따지면 부활에 대한 확신이 없었다 해도 여전히 어디로 가는지는 물어봤어야 했습니다.

아무리 사흘 후 부활하겠다고 약속했어도 세상을 구원하러 오신 구세주가 꼭 죽어야만 하는지, 또 진짜로 부활하실 양이면 그 후에 무슨 일을 어떻게 할 것인지를 말입니다.

최소한 지금 죽으면 메시아로서의 과업이 중단되는 것은 아닌지 따져 봐야 했습니다.

스승이 사라지고 난 다음 제자들의 처지가 어떻게 된다고 했습니까? 당장 하나님의 이름으로 유대 사회에서 출회 당할 것이라고 합니다.(2절) 제자들의 입장에선 이런 황당한 경우도 없습니다. 메시야를 만났다고 좋아서 3년을 따라 다녔는데 구원의 확신도 생기기 전에 도리어 하나님의 대적이 될 판입니다. 또 자기 개인의 문제는 그렇다 쳐도 이스라엘 민족의 구원은 대체 언제 어떤 식으로 이뤄질지 아직도 감감합니다.

결국 자기들이 진리를 찾았다고 믿고 예수님을 따라다닌 지난 3년간의 고생은 완전히 헛것이 될 판국입니다. 그 시간을 투자한 열매가 대체 무엇인지, 아니면 왜 우리를 두고 죽는지 그 이유라도 정확히 알자고 핏대를 세우며 반발해도 시원찮을 판국이지 않습니까? 예수님으로선 제자들이 정작 자신과 이스라엘의 구원에 관한 소망과 관심을 접은 채 하염없이 장래 일만 근심하고 있는 것이 너무 안타까웠던 것입니다.

예수님의 위로

정곡을 찌르는 질문을 하자면 상황이나 내용을 정확히 파악해야만 합니다. 제자들이 닥쳐올 핍박에 대해 염려한 것은 분명합니다. 그러나 스승이 말하는 대로 앞으로 사태가 진행되는 것이 대체 무슨 의미인지 전혀 감도 못 잡았을 것입니다. 말하자면 제자들의 머리가 뒤죽박죽이 되어서 질문을 할 여유는커녕 무엇을 질문할지도 몰랐을 것입니다.

예수님이 사랑하는 제자들의 그런 상황을 눈치 못 챌 리는 없습니다. 그래서 사실은 그들을 야단쳤다기보다는 앞으로 벌어질 실상(實狀)을 말해주려는 뜻이었습니다. 제자들이 가장 염려하는 바를 덜어주겠다는 것입니다.

우선 당신이 떠나가는 것이 그들에게 유익인데 보혜사 성령님이 오시어 진리 가운데로 인도하기 때문이라고 합니다. 다른 말로 총회에서 제자들을 출회시키고 죽음으로 몰아가는 유대인들이 진리 밖에 있고, 너희야말로 참 진리를 소유한 자가 된다는 것입니다. 바울이 그랬던 것처럼 아무리 유대인들이 제자들을 죽이고선 “하나님을 섬기는 예”라고 주장해도 전혀 걱정하지 말라는 것입니다. 하나님을 바로 섬기는 자는 그들이 아니고 바로 너희라는 것입니다. 지금 너희와 함께 하는 내가 바로 하나님의 아들이자 메시야이지 않느냐는 것입니다.

그런데 문제는 반드시 당신께서 십자가에 죽으셔야 성령이 오실 수 있다는 것입니다. 십자가에 죽지 않으면 성령이 올 수 없다는 것입니다. 그럼 성령이 오셔야만 비로소 당신께서 의도하신 구원 사역이 완성될 것이라는 뜻입니다. 역으로 말해 예수님이 십자가에 죽으시고 부활 승천하셔도 구원이 완성되지 않을 것이라는 것입니다.

이 부분에서 오해는 말아야 합니다. 십자가로 성자 하나님이 하실 바, 구원 과업은 완벽하게 달성되었습니다. 더 이상 이룰 것이 없습니다. 단지 이 땅에 남아 있을 제자들이 진리 가운데 들지 못하고 있는데 성령의 깨우침을 받아야만 그렇게 된다는 것입니다. 물론 제자들이 이 시점에서 구원받지 못한 것은 아닙니다. 예수님이 선택하여 부르시고 모든 죄를 용서해주셨기에 이미 구원은 받은 것입니다. 더 정확히 말하자면 100% 보장된 구원 과정이 벌써 진행되고 있으되 각자가 자신의 구원 확신만 아직 갖지 못했다는 것입니다.

바꿔 말해 성령이 오셔서 진리 가운데로 인도하셔야만 비로소 자신의 구원을 확신할 뿐만 아니라 그 의미도 정확하게 깨닫게 된다는 것입니다. 메시아이신 예수님이 장래의 핍박 앞에 제자들을 아무 대책 없이 방치해두고 꼭 십자가에 죽으셔야만 했던 이유를 비로소 알게 된다는 것입니다.

“내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 저를 아나니 저는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠음이라 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라.”(요14:16-18)

예수님은 성령을 “또 다른 보혜사”라고 표현했습니다. 여기서 “또 다른”의 의미는 모양이나 기능이 다르다는(different) 것이 아니라, 모든 면에서 똑 같지만 단지 개체만 다르다는(another) 뜻입니다. 비유컨대 전자는 사과와 배의 관계라면, 후자는 모양 색깔 맛에서 완전 복제한 것과 같은 또 다른 사과라는 뜻입니다. 제자들로 구원 진리를 깨닫게 해줄 성령 또한 삼위 하나님의 한 분이라는 것입니다.

말하자면 예수님이 제자들을 떠나가도 또 다른 예수님이 오신다고 약속한 셈입니다. 떠나가신 예수님은 성육신하셨던 하나님이라면, 새로 오실 예수님은 영으로 오시는 하나님인 것입니다. 모양, 색깔, 맛에서 하나 다를 것 없는 사과처럼 동일한 하나님이신지라 구원의 사역이 중단될 리도 없으며 스승이 제자들을 떠난 것도 아니라는 것입니다. 그분이 오시면 고아와 같이 버려두지 않으며 아예 너희와 함께 거하며 너희 속에 있을 것이라고 하지 않습니까? 너희가 염려하는 것처럼 내가 가버린다고 해서 메시아로서의 사역이 결코 중지되지 않을 것이라는 뜻입니다.

성령을 뜻하는 헬라 원어 파라클레토스는 바로 곁에서(파라) 위로하는 자(클레토스)입니다. 영어로는 comforter라고 번역되었습니다. 즉 예수님이 떠나가더라도 성령이 항상 함께 하여 위로해주므로 어떤 핍박도 걱정할 필요나 이유가 없다는 것입니다.

한글 성경도 성령을 보혜사(保惠師)라는 어려운 한자말로 번역했는데 그 하시는 역할을 축약한 의미입니다. 지키다, 돕는다는 뜻의 보(保)와, 은혜를 베풀다, 사랑하다는 혜(惠)와, 스승 사(師)를 사용한 것입니다. 성령이 초자연적으로 간섭하여 하나님의 자녀로 인쳐서 구원하며 또 그 구원의 뜻을 깨닫게 한다는 것입니다. 구원 후에도 성도를 도와서 보호 인도하는 은혜를 베풀며 나아가 예수님 닮게 변화시키는 스승의 역할을 하는 것입니다.

예수님이 떠나고 성령이 오시면 유익이라고 해서 예수님과 성령의 역할에 우열이 있는 것은 결코 아닙니다. 다시 강조하지만 예수님의 사역이 불완전하거나 불충분했다는 뜻도 아닙니다. 구원 사역은 주님의 십자가 죽음과 부활로 완성이 되었습니다. 신자 개인별로 그 구원의 은혜 가운데 들어오게 하는 역할을 이제 성령님이 맡으시는 것입니다.

한마디로 십자가 복음이 진리 그 자체인데 성령은 성도로 그 진리를 깨닫게 해주는 것입니다. 따라서 성령이 역사하여 거듭난다는 것 즉, 구원을 받는다는 것 자체도 주님이 십자가에 죽으시고 부활하시어 완성시킨 구원의 의미를 정확히 깨닫는 것인 셈입니다. 역으로 따지면 그 진리를 깨닫지 못하면 성령의 거듭남의 역사가 없었다는 뜻이 됩니다. 그럼 과연 그 깨우침의 내용은 무엇입니까?

하나님의 구원 법정

예수님은 지금 당신이 죽고 성령이 오심으로 세 가지 대상을 책망할 것이라고 합니다. 책망의 원어는 꾸짖다, 혹은 부끄럽게 만든다는 뜻입니다. 그러나 이 단어가 신약성경에 쓰인 용례는 거의 전부 어떤 사람에게 그의 죄를 드러내 보임으로써 즉, 깨닫게 함으로써 회개로 이끈다는 것입니다.

성령께 책망 받을 대상이 처음에는 죄가, 마지막에는 심판입니다. 각기 죄의 성격과 심판한 결과를 설명했습니다. 중간의 의에 대한 책망이 선뜻 이해가 되지 않지만 이렇게 따지면 그 죄를 심판하는 근거를 말씀하셨다는 것이 논리적 흐름에 맞습니다. 말하자면 예수님은 지금 법정 재판을 염두에 두고 말씀을 전개하고 있는 셈인데, 의에 대한 책망도 이런 관점에서 살펴 볼 필요가 있다는 뜻입니다.

실제로 십자가 구원에는 법률적 측면이 있지 않습니까? 인간의 죄는 여전히 생생히 살아 있음에도 하나님이 예수님의 공로에 근거해 죄인을 의롭다고 판결 내려준 것입니다. 사형을 기다리던 죄인이 오직 어린 양 보혈의 은혜를 믿은 것을 의롭다고 여기고 하나님이 사형을 면제해준 이신칭의(以信稱義)가 구원의 핵심 의미이지 않습니까?

그렇다면 구원을 얻는다는 것은 한 죄인이 하나님의 법정에 세워져서 죄에 대한 판정을 거쳤다는 뜻입니다. 같은 맥락에서 성령의 책망도 구원을 주기로 택한 한 죄인을 그 법정에 세운 것과 같습니다. 그 모든 재판 과정을 성령이 진행할 것인데 물론 신자의 내면, 특별히 영혼의 영역에서 이뤄질 것입니다. 쉽게 말해 성령이 죄인더러 어린 양의 보혈의 은혜를 철두철미 깨달아 구원의 확신을 갖게 만들 것입니다.

- 죄에 대하여

재판의 첫 절차는 검사가 죄목(罪目)을 낭독하는 것입니다.

지금 그 죄목이 “예수를 믿지 않은 것”이라고 합니다.

하나님을 믿지 않은 것이 아닙니다.

제자들을 핍박할 유대인들도 창조주 유일신 하나님을 열심히 믿었고 심지어 예수 믿는 자를 핍박하는 것이 그분께 드리는 제물이라고 여겼지 않습니까?

하나님 믿은 것으로 구원 되지 않는 이유가 무엇입니까?

반드시 예수를 믿어야만 하는 까닭이 무엇입니까?

율법으로는 의롭다 함을 얻을 육체가 단 하나도 없기 때문입니다.

인간의 자격, 조건, 선행, 제물, 공적, 종교는 물론 심지어 회개하고 믿음을 가졌다고 해서 하나님의 의에 결코 합격할 수 없습니다.

죄로 따지면 단 한 명의 예외 없이 본질상 하나님의 진노의 자녀였습니다.

당장 모두 죽여도 인간에겐 한 마디의 변명의 여지가 없습니다.

또 그렇게 된 까닭은 인간이 하나님을 제치고 세상의 주인 노릇하려 했기 때문입니다.

하나님을 고의로 배역하고 그 영혼이 완전히 타락하였기에 그분의 의를 알 수조차 없었습니다.

그런 비참한 처지에 빠진 이 땅에 예수님이 오셔서 당신의 피로 하나님과 우리 사이에 막혔던 담을 허시고 그분과 화평케 해주셨습니다. 죽어 마땅한 우리를 대신하여 예수님이 죽음으로써 그분의 의가 우리에게 전가된 것입니다.

우리가 “그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻게” 되는데 하나님의 선물인 것입니다(엡 2:9).

구원의 법정에서 선언될 죄목은 윤리적 종교적 죄가 아닙니다.

오직 예수님을 구주로 영접하지 않은 죄입니다.

그분이 세상에 빛으로 왔으되 어둠을 더 사랑하여 그분을 배척한 자는 심판을 받을 수밖에 없습니다.

- 의에 대하여

먼저 죄목이 설명된 후에는 그 죄를 심판할 관련 법규를 찾아 적용해야 합니다.

구원의 법정에선 당연히 하나님의 의가 그 기준이 되며 또 그에 따르면 모든 인간이 당장에 사형감입니다.

단 한 명의 예외도 없습니다.

모두가 빵점입니다.

법률적으로는 하나님의 공의가 적용되어져 사형이 선포되어야 마땅했습니다.

그런데 천국 법정에서 적용하여 형량을 선고한 규정은 그것이 아니었습니다.

예수님이 “아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못함”이 바로 그 근거가 되었습니다(10절).

예수님을 다시 보지 못하니까 제자들의 사정을 봐준다는 의미가 아닙니다.

또 그래서 예수님 대신에 영적으로 교제하라는 뜻으로 성령을 보낸다는 뜻도 아닙니다.

물론 그럴 리는 없지만 순전히 가정으로 예수님이 만약 십자가에 죽으신 것으로만 끝났으면 인류의 죄에 대한 죄 값은 치러진 셈입니다. 죄에 대한 공의의 심판은 이행되는 셈입니다.

그러면 인간도 그분과 함께 죽던지, 최소한 벌만 면제받은 것뿐이지 거기서 더 나아간 조치를 하나님으로부터 받은 것은 하나도 없습니다.

죄인들을 죄에서 건져서 새 생명을 주시는 사랑이 베풀어져야만 했고 그러려면 예수님은 반드시 부활하셔야 했습니다.

예수님이 하늘에 오르신 것은 죽음과 부활로 구속사역을 완성하셨기에 인간으로 오신 구세주가 원래의 하나님 독생자의 자리에 복귀한 것입니다.

제자들로선 당연히 그분을 다시 보지 못하게 됩니다.

반면에 아담의 타락 이후로 죄와 사단과 사망의 노예가 되어 신음하는 인간을 보고 죽 품고 계셨던 하나님의 크나큰 안타까움은 완전히 해소되었습니다.

천국 보좌에서 성부와 성자 하나님이 구원사역이 완성되었음으로 인해 함께 기뻐했을 것입니다.

“새 노래를 노래하여 가로되 책을 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다.

일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 저희가 땅에서 왕노릇하리로다 하더라. ...

구원하심이 보좌에 앉으신 하나님과 어린양에게 있도다.”(계 5:9,10 & 7:10)

구원 재판에 실제로 적용된 규정은 성부 하나님의 공의 대신에 성자 하나님의 의 즉, 십자가의 사랑이었습니다.

정확히 말해 죄에는 공의가, 죄인에게는 사랑이 적용된 것입니다.

죄 값은 당신의 죽음이 치렀습니다.

죄인은 당신의 부활로 온전한 모습으로, 단순히 목숨만 부지시켜주신 것이 아니라.

되살려주셨습니다.

이 어린 양의 대속 은혜를 믿는 자에게는 그분의 의가 덧입혀집니다.

죽임을 당해야 마땅한 죄인들이 도리어 새 생명을 얻게 되었습니다.

십자가는 하나님의 공의와 사랑이 함께 만족하게 적용되는 완벽한 재판이었습니다.

구원을 얻은 신자는 그 믿음의 고백으로 세례를 받습니다.

예수님의 죽음과 부활 즉, 천국 법정에서 공의와 사랑의 재판을 통과했다는 뜻입니다.

“무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례 받은 줄을 알지 못하느뇨 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이니라 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리라.”(롬 6:3-5)

- 심판에 대하여

구원의 법정에 섰던 죽어 마땅한 죄인이 사면 받았습니다. 비록 죄가 심판 받았지만 무형적인 개념일 뿐입니다. 가시적으로 존재하는 어떤 인격체가 아닙니다. 말하자면 십자가 재판은 벌 받은 인간 하나 없이 즉, 아무 실질적 결과 없이 끝난 셈입니다.

그런데 놀랍게도 예수님은 “이 세상 임금이 심판 받았음이니라”(11절)고 선언합니다. 죄인 대신에 실제적인 심판을 받은 자가 있다는 것입니다. 여기서 세상 임금은 예수님을 십자가에 단 빌라도 로마총독이나, 헤롯 유대 왕이나, 산헤드린 공회원들이나, 대제사장을 지칭하는 것이 아닙니다. 바로 사단입니다.

“이제 이 세상의 심판이 이르렀으니 이 세상 임금이 쫓겨나리라. 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라.”(요12:31) 하늘에서 예수님의 권능을 인정하는 하나님의 음성이 들린 후에 예수님은 당신의 십자가 사역을 통해 사단이 심판받을 것이라고 예언했습니다.

결국 구원의 법정에선 피고였던 죄인 인간은 사면 받고 대신에 그 자리에 사단을 세워 심판하신 셈입니다. 인간으로 하나님을 배역하고 죄에 빠지게 만든 원흉이 바로 사단이었기 때문입니다. 또 예수님이 오실 때까지 인간을 꼼짝 없이 죄의 노예로 묶어두었기 때문입니다.

예수님은 십자가에 죽으신지 사흘 만에 부활하셨습니다. 세상의 권력자들을 충동질하여 예수님을 골고다 언덕까지 이끌어 온 사단은 계속 자기가 세상을 죄악으로 마음껏 지배할 수 있으리라 착각했습니다. 그러나 아리마대 요셉의 빈 무덤으로 그 계획은 산산조각이 났습니다. 사단은 무참히 패배한 것입니다.

예수님은 “공중 권세 잡은 자”(엡2:3)요, “어두움의 세상 주관자”(엡6:12)였던 사단의 멍에 아래 신음하던 인간을 당신의 보혈로 그 멍에를 끊고 건져내신 것입니다. 그리고 큰 영광 가운데 다시 오실 때에 사단은 최후의 심판을 받아 영원한 불 못으로 던져질 것입니다.

주님의 초림과 재림 사이는 사단은 불신자들로 어떻게 하든 예수를 믿지 못하게 모든 수단과 노력을 강구할 것입니다. 그러나 “세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비취지 못하게”(고후4:4), 즉 거짓으로 미혹만할 수 있을 뿐입니다. 더 이상 세상을 죄악으로 제 멋대로 농간할 수 없게 되었습니다.

물론 불신 세상은 여전히 자기 수하의 노예로 둘 것입니다. 그러나 구원 받은 신자가 성령과 함께 하여서 그리스도의 빛을 세상 앞에 비출 수 있게 되었습니다. 신자가 주위의 불쌍한 미혹된 영혼을 위해서 사단과 당당히 맞설 수 있기 때문에 인류의 실상이 이전과는 완전히 달라졌습니다. 진리의 영이신 성령으로 인해 흑암에 갇힌 자들을 영원한 빛 가운데로 인도할 수 있게 된 것입니다.

세상이 감당치 못할 진리

죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망한다는 말씀을 간단히 다시 정리하자면 이렇습니다. 이제 예수님이 가시어 담당하실 천국의 구원 법정에선 당신을 믿지 아니하는 자는 영원한 죽음의 심판을, 어린양 은혜를 믿는 자에게는 당신의 십자가 의를 적용해서 영생의 선물을 선고하실 것입니다. 그리고 사단은 십자가에서 이미 심판을 받아 모든 권세를 빼앗길 것입니다. 단지 당신이 다시 오셔서 최후의 심판을 할 때까지 수족이 완전히 절단된 상태로 한시적으로 공중 권세만 잡도록 놓아두실 것입니다.

그런데 이런 진리를 예수님이 말씀하셨던 바로 그 순간에도 제자들은 전혀 감당하지 못할 것이라고 합니다. 오늘날 정경으로 완성된 성경기록을 갖고서 몇 번씩 읽어봐도 그 뜻을 잘 모르는데 당시 제자들은 당연히 제대로 알아먹을 수 없었습니다. 거기다 곧 스승과 헤어질 사실에 걱정만 앞선 상태에선 더더욱 그러했습니다.

“그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니”라고 합니다. 바로 위에서 말한 세 가지 책망에 관한 진리입니다. 당신의 십자가 죽음이 가져다 줄 은혜를 말합니다. 성령의 간섭으로 구원의 은혜 가운데 들어가는 자는 성령의 지혜로 그 은혜의 의미도 깨닫게 된다는 것입니다.

한마디로 진정 성령으로 구원 받은 자라면 자신이 죽을 수밖에 없는 죄인이었지만 오직 예수님의 은혜로 죽음에서 건짐을 받았음을 절감하게 된다는 것입니다. 정말로 주님의 십자가가 없었다면 하나님의 진노 아래에서 아무 소망 없는 삶이 되었을 것입니다. 심지어 선택 받은 민족으로 거룩한 율법을 받아 그런대로 잘 준행하며 창조주 하나님을 아는 사람들마저 그러했습니다.

모든 인간은 아무리 도덕적으로 의롭고, 사상적으로 심오하고, 종교적으로 경건해도 하나님의 의에는 절대 미칠 수 없습니다. 만물 가운데 심히 부패한 것이 인간의 마음인지라 예수를 모르는 자연인의 속에서 나오는 것은 오직 더럽고 추한 죄악뿐입니다. 그 영혼이 성령으로 새롭게 되지 않는 한에는 사단의 권세에 묶여서 죄와 사망의 노예로서 헛되고 헛된 일생을 살게 됩니다.

세상에서 의인이라 칭송 받는 자들의 선행도 따지고 보면 온전한 선이 아닙니다. 자기 자랑이나 욕심에서 나올 뿐입니다. 온전히 진실하고, 선하고, 아름다운 것은 오직 하나님께로 오며 그것도 예수님으로 인해 그분과 화해된 자를 통해서만 세상에 드러날 뿐입니다.

다시 강조하지만 예수님은 제자들을 위로키 위한 목적으로 장차 당신 대신에 오실 진리의 성령이 하시는 역할을 설명하셨습니다. 세상 사람들, 그것도 동족으로부터 죽음에 넘기움을 당할 제자들에게 성령이 오시면 너희를 떠나지 않고 위로와 지도를 해줄 테니 아무 염려 말고 안심하라는 뜻이었습니다.

그럼 어떤 뜻이 됩니까? 성령이 예수님의 십자가 진리를 알아 구원에 이르게만 할 뿐만 아니라, 제자들로 그 진리를 확신하게 만들어 얼마든지 핍박을 이겨낼 수 있게도 한다는 것입니다. 진짜 구원의 확신을 가진 신자는, 성령의 내주하심으로 끊임없이 그분의 보호와 인도를 받는 신자는, 그래서 죄와 의와 심판에 대해 세상을 책망할 줄 아는 신자는, 핍박을 전혀 두려워하지 않고 오히려 기쁨으로 담대하게 감당할 수 있다는 것입니다.

나아가 핍박을 견디기만 하는 것이 아니라 그리스도에 대해 증거할 수도 있다고 합니다. 아니 그리스도를 증거하기 때문에 그런 핍박을 당한다고 합니다. 16장 바로 앞의 말씀을 보십시오. “내가 아버지께로서 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증거하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증거하느니라.”(요15:26,27)

놀랍게도 순교(Martyrdom)라는 영어 단어가 증거한다(Martyr)는 헬라어 단어에서 유래한 것인 줄 아십니까?

초대 교회 당시는 예수님을 담대히 증거하면 거의 순교를 당했고 또 신자들도 죽음을 두려워하지 않고 증거했던 까닭입니다.

이 말씀을 들은 시점에선 예수님의 뜻을 전혀 감당하지 못했던 제자들이 오순절 이후로는 자기 생명마저 과감히 버릴 수 있는 십자가 군병으로 변모되었던 것입니다.

또 신자들의 그런 모습 가운데서 세상 사람들은 살아계신 예수님의 권능과 은혜를 실감할 수 있었습니다.

당연히 복음은 아무도 말리지 못하는 가운데 염병처럼 유대와 사마리아를 넘어서 번져나갈 수 있었고 당시 우상이 지배하던 세상을 뒤집어엎을 수 있었던 것입니다.

최초의 순교자 스데반이 온갖 비방과 핍박 가운데도 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같았지 않습니까?(행 6:15)

그가 돌에 맞아 죽어가는 모습을 성경이 어떻게 묘사했습니까?

“성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한 대”(행 7:55- 56)

3646. 순교자 - ὁλοκαύτωμα, ατος, τό

발음 / 호로카우토마(hŏlŏkau- tōma)

어원 / 3650과 2545의 파생어와의 합성어에서 유래

관련 성경 / 전체로 드리는 번제물(막 12:33), 전체로 번제함(히 10:6, 8)

신약 성경 / 3회 사용

관련 성경 / 모든(마 1:22), 온(살전 4:10), 전부(마 13:33, 눅 13:21), 다(마 22:37), 사방(눅 4:14), 온전히 (눅 11:36, 요 9:34),

전신(요 7:23), 각각(요 19: 23), ~간(행 11:26), 두루(행 13:49), 종일(롬 8:36, 10:21), 전체(갈 5:3), 온통(딛 1:11)

신약 성경 / 110회 사용

* 2545 / 불붙이다, 등불을 켜다, 마음이 타다 - καίω

관련 성경 / 켜다(마 5:15, 요 5:35, 계 4:5), 뜨겁다(눅 24: 32), 사르다(요 15:6), 불사르다(고전 13:3), 불붙다(히 12:18), 타다(계 8:10, 21:8), 붙다(계 19:20)

신약 성경 / 12회 사용

어원 / 불확실한 유사어에서 유래

관련 성경 / 증인(마 18:16, 막 14:63, 눅 24:48)

신약 성경 / 35회 사용

-

1.명사 [문자적으로, 법적 의미에서] 마 18:16, 막 14:63, 행 7:58, 고후 13:1.

-

2. 명사 [비유적으로]

-

a. 명사 [하나님이나 그리스도가 증인이 되시는 경우] 롬 1:9, 빌 1:8, 살전 2:5,10.

-

b.명사 [사람의 눈이나 귀로 듣고 보고 증언 하는 것] 살전 2:10, 딤전 6:12, 딤후 2:2.

-

c. 명사 [하나님의 메시지에 대한] 증인, 계 11:3.

-

-

3. 명사 순교자, 행 22:20, 계 2:13, 17:6.

진리의 영인 성령이 충만하여 하늘에 오르신 예수님을 보았고 또 그분의 의에 기준하여 세상이 그분을 믿지 않는 것에 대해 책망한 것입니다.

사람들은 복음을 듣고 마음에 찔렸습니다.

사단이 그런 군중을 충동하여 스데반에 대해 이를 갈게 만들어 돌로 쳐서 죽이기까지 했습니다.

그러나 결국 심판 받은 것은 사단이었습니다.

스데반도 예수님처럼 “주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서”라고 간구하며 천국으로 올라갔기 때문입니다.

성령의 역할에 대해서 많은 신자들이 초자연적 은사나 이적이라는 일부 제한된 측면에만 관심을 쏟습니다.

그것은 성령이 충만하여 낳은 결과일 뿐입니다.

성령의 근본 역할은 지금 예수님의 설명대로 죄와 의와 심판에 대해 세상을 책망하는 것입니다.

요컨대 오직 그리스도의 영광의 빛을 세상에 비추이게 하는 것입니다.

그래서 가장 먼저 성령의 간섭으로만이 한 죄인을 거듭나게 해서 예수를 주라 시인할 수 있으며, 성령에 내주에 의해서만이 구원 받은 신자가 예수님을 닮아가고 싶은 소원을 심어 주시며, 성령의 충만한 인도만이 신자로 그분의 일에 평생을 걸고 헌신코자 하는 열망이 생기게 하는 것입니다.

바꿔 말해 성령의 궁극적 역할은 세상이 어떤 핍박을 가해도, 심지어 죽음으로 내몰아도 신자가 사도들처럼 오히려 “그 이름을 위하여 능욕 받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서”(행 5:41) 세상을 책망할 수 있게 하는 것입니다.

이런 성령의 권능은 세상이 전혀 감당할 수 없습니다.

왜냐하면 성령은 세상이 도무지 감당 못할 진리 가운데로 인도하기 때문입니다.

보혜사 성령의 세 가지 사역

요한복음 16:7-14

본문은 예수님께서 수난을 받으시고 장사 된지 사흘 만에 부활 승천 하실 날을 불과 열흘도 앞두지 않은 때에 하신 말씀이다.

여기에서 예수님께서는 부활하시고 승천하신 이후에 곧바로 보혜사 성령을 보내 주시사, 예수님의 제자들을 비롯하여 다가오는 신약 시대의 모든 성도들과 함께 있게 하신다는 위로의 말씀을 주셨다.

‘보혜사’ 에 해당하는 헬라어 ‘파라클레토스’는 ‘곁에서 돕는 자’, 혹은 ‘변호자’, ‘조언자’ 라는 뜻이다.

즉 예수님께서 보내실 보혜사 성령은 성도들 곁에서 함상 도우시며, 변호하시며 조언해 주신다는 것이다.

그러면 예수님께서 보내실 보혜사 성령은 구체적으로 어떻게 성도들을 도우시는가?

이에 보혜사 성령께서 성도들에게 하시는 일들을 살펴보도록 하자.

1. 우리의 죄를 깨닫고 회개하게 하신다

‘그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라'

’책망하다‘(엘랭코)는 말은 재판정에서 자기의 죄를 부인하는 피의자를 변론으로 설복시켜, 자기의 죄를 깨닫게 할 뿐 아니라 그의 죄를 자복하도록 하는 것을 가리킨다.

즉 성령께서는 우리 인간이 여호와 앞에서 죄인임을 깨닫게 하신다.

여기에서 죄를 깨닫게 하신다는 것은 단지 도덕적으로 무슨 죄를 지었는지 일일이 기억나게 하시는 것 정도를 가리키는 것이 아니다.

근본적으로 인간은 아담의 원죄를 물려받은 죄인으로서 여호와께서 요구하시는 의를 실행 할 수 없다는 전적 무능력을 깨닫게 하신다는 것이다.

또한 거룩하신 여호와 앞에 서기에 인간은 전적으로 타락하는 존재라는 사실을 깨닫게 하는 것이다. 그리고 그것을 자기 입으로 고백하게 하시는 것이다. 오늘 내가 범하는 자그마한 실수나 범죄도 결국은 그러한 전적 부패의 결과임을 깨닫고 고백하게 하시는 것이다. 이처럼 죄를 깨닫고 고백하게 하시는 성령의 사역은 일차적으로는 불신자가 자기 죄를 회개하고 회심하여, 처음 예수님을 믿게 할 때에[ 가장 강하게 나타난다.

그리고 이미 예수님의 구속 은혜를 깨닫고 신앙을 갖게 된 성도들에게도 역시 죄를 깨달아 고백하게 하시는 일을 상령께서 하신다. 이미 신앙을 가진 성도라 할지라도 이 땅에 살고 있는 동안에는 여전히 죄와 부패의 영향력 아래 있게 된다. 그러므로 성령께서는 우리 성도들이 천국에 이를 때까지 성화(聖化) 할 수 있도록 계속해서 죄와 부패의 영향력에서 벗어날 수 있도록 죄를 깨닫게 하고, 그럼으로써 다시는 범죄 하지 않도록 일을 하시는 것이다.

2. 우리를 진리 가운데로 인도하신다. .

‘진리의 성령이 오시면 그 성령이 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니.’ 라고 말씀하신다. 여기에서 진리가 무엇인가? 다시 요 15:26절은 ‘진리의 성령이 오실 때에 성령이 예수님을 증거 하실 것이요.’라고 하셨다. 이것으로 볼 때 진리란 바로 예수님을 가리키는 것이다.

우리가 죄 가운데 죽게 되었을 때 우리의 죄를 대신 담당해 주시기 위해서 대속의 죽음을 죽으셨던 예수님, 그래서 누구든지 예수님을 믿기만 하면 그 구속의 은혜를 힘입어 멸망하지 않고 영생을 얻게 해 주시는 예수님, 뿐만 아니라 죄의 몸으로는 결단코 여호와의 앞에 나아갈 수 없었으나 오직 예수님을 의지하여 담대하게 나아가 여호와와 화목을 누릴 수 있게 해 주시는 예수님, 그분 바로 진리이시다.

보자. 예수님께서도 자신을 가리켜 말씀 하시기를 ‘내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나를 말미암지 못하고는 아버지께로 올 자가 없느니라.’(요 14:6). 고 하셨다. 이처럼 보혜사 성령은 죄인 된 사람들로 하여금 죄를 깨닫게 하고, 나아가 그 죄의 문제를 해결 할 수 있는 진리의 길로 인도해 주시는 것이다. 그렇게 함으로 진리이신 예수님을 발견하게 하고, 그 구속의 은혜를 누리며 또 예수님을 의지하여 점차 예수님을 닮아가는 성화를 할 수 있게 하시는 것이다

3. 우리의 승리를 보증해 주신다.

‘심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이라.’

여기에서 ‘ 이 세상의 임금’이란 바로 공중의 권세를 잡은 자(엡 2:2), 사단을 가리킨다.

즉 예수께서 성육신하여 초림하시고 또 십자가 수난을 받으신 후 장사 된지 3일 만에 부활하심으로 말미암아 사단과 그의 악한 세력들이 패배하게 되었다는 것이다.

히브리서 2:14

예수님께서 십자가에 목 박혀 죽으신 것은 ‘사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 없이 하시려고.

이처럼

예수께서 사단을 이기심으로 말미암아 이제 누구든지 예수님 안에만 있으면 사단의 세력도, 사망도 결코 두려워 할 필요가 없다는

것이다.(롬 6:16, 히 2:15). 또한 사단이 이처럼 예수님에 의해 패하였고, 장차 앞으로 영원히 꺼지지 않는 유황불 속에

던져질 것이기 때문에, 이제 우리들은 예수님의 복음을 세계 곳곳에 전파 할 사역자들도 더 이상 사단의 새력을 두려워 할 필요가

없게 된 것이다.

예수님이 말씀 하셨다. ‘내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며, 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주셨으니 너희를 해할 자가 결단코 없으리라.’(눅 10:19), 이와 같이 보혜사 성령께서는 사단이 이미 여호와의 심판 아래 있음을 알겨 주고, 현재 남아 있는 사단의 잔존 세력들의 최후 발악을 결단코 두려워하지 않도록 성도들에게 힘과 용기를 주시는 것이다.

예수님께서 지상의 공생애 사역을 마치고 승천하시기 전에 약속하셨던 보혜사 성령님이 이제는 우리 곁에 있는 것이다.

성령님이 우리의 죄를 깨닫게 해 주시고, 진리 가운데로 인도하시며, 사단의 세력에 대항 할 수 있는 힘과 용기를 주신다.

그러므로 우리 성도들은 더욱 보혜사 성령님을 의지하여 신앙생활에 박차를 가하며, 승리하는 삶을 살아야 되겠다.

* 자료출처 / 그랜드종합주석 요한복음 16장 pp 920-921 에서 옮김

___________________________________________________________________________________________________________

그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라

기독교 교리 중 ‘삼위일체’는 가장 난해한 영역에 속합니다.

성부, 성자, 성령 하나님이 계시는데 셋이 아닌 하나인

유일신론을 말합니다.

하나님이 셋이란 의미가 아니라 한 하나님만 계시다는 뜻입니다.

대표적인 구절인 요한복음 15:26은 “내가

아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요”라고 삼위일체를

묘사하고 있습니다.

그런데 예수님이 떠나셔야만 성령이 오실 수가 있습니다.

이에 대해 예수님은 “내가 떠나가지 아니하면 보혜사가

너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게 보내리니”(요 16:7)란 말씀으로 설명하셨습니다.

그렇다면 성령이

오셔서 하실 일은 무엇일까요?

예수님은 요한복음 14:26에서 “보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든

것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라”라고 말씀하신 적이 있습니다.

성령은 예수님을 세상에 알리시는 일을

하실 것입니다.

어떤 방식으로 이 사역을 하실지에 대해 오늘 본문은 “그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을

책망하시리라”고 말하고 있습니다.

성령은 예수님의 가르침을 생각나게 하시는 동시에 세상이 왜 정죄받아야 하는지를 알리시는 사역을

하실 것입니다.

성령과 예수의 관계, 성령과 세상의 관계가 어떻게 형성될 지에 대해 우리는 바른 이해를 할 필요가 있습니다.

성령은 철저히

예수의 사역을 이어가실 것입니다.

하지만 성령은 세상을 가만히 놔두지 않으실 것입니다.

세상이 어떤 곳이며, 무엇이 근본적인

문제인지를 끊임없이 드러내실 것입니다.

물론 이 일을 예수님이 먼저 하셨습니다.

예수님은 세상이 얼마나 삐뚤어져 있는지를 다양한

방식으로 드러내셨습니다.

예를 들면, 세상에 생명을 주는 하나님의 떡으로 자신을 소개하신 예수님은 “내게 오는 자는 결코 주리지

아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라”(요 6:35)고 하셨는데, 세상은 그를 거절하였습니다.

이에 대해

“세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라”(요 15:18)는 말씀으로 세상이 어떻게 반응했는지를

드러내셨습니다.

세상이 예수를 거절하는 이유에 대해 “사람들이 자기 행위가 악하므로 빛보다 어둠을 더 사랑한

것이니라”(요 3:19) 는 답을 들을 수가 있습니다.

세상의 본질적인 모습이 무엇인지를 은유적으로 표현한 것입니다.

더 중요한

것은 이런 세상을 위해 예수님이 이 땅에 오셨다는 사실입니다.

하지만 세상은 그를 어떻게 대했습니까?

세상을 없애기 위함이 아닌

살리기 위해 생명까지도 내놓으시는 그를 세상은 극도로 미워했습니다.

억울한 누명까지 씌워서 가장 비참한 처형 방식인 십자가에

죽이는 일까지 서슴없이 행한 세상의 모습을 우리는 알고 있습니다.

이것이 세상의 진짜 얼굴입니다.

세상의 일그러지고 뒤틀린 모습을 성령은 오셔서 꾸짖으실 것입니다.

이 일을 성령이 어떤 방식으로 해내시는지를 우리는

사도행전에서 확인할 수가 있습니다.

성령이 초대 교회를 통해 당시 유대 사회를 어떻게 뒤집어 놓으셨는지를 보면 그 사역이 어떻게

펼쳐질 것인지를 충분히 예상할 수가 있습니다.

또한 성령은 베드로와 바울이라는 특출난 사도들만을 사용하신 것이 아니라 수많은 이름

없는 이들을 통해 세상을 책망하셨습니다.

이들이 바로 교회입니다.

세상에 있는 교회는 성령의 도구로서 세상의 잘못된 관행과

뿌리깊은 죄성을 폭로해야 합니다.

오직 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해서만 세상이 구원받을 수 있음을 전해야 합니다.

이것이

세상을 책망하시는 성령의 사역에 순종하는 교회의 참된 모습입니다.

이 일을 교회가 하지 않고 있다면 성령과 반대되는 사역을 하고

있다는 의심을 받을 수 밖에 없습니다.

세상의 친구가 되는 것이 교회의 임무가 아님을 기억해야 합니다.

교회는 예수 그리스도

안에서 세상이 올바른 방향으로 회복될 수 있음을 끊임없이 외칠 수 있어야 합니다.

죄에 대하여란 저희가 나를 믿지 아니함이요 하신 것처럼 예수 안 믿었던 것에 대하여 강한 회개 현상을 주십니다.

즉 성령이 오시면 내가 왜 이제 예수를 믿게 되었지 하면서 예수를 나의 구주로 적극 모시고 된다는 말입니다.

이 회개의 역사가 내적인 으로 강하게 일어납니다.

그리고 의에 대하여 책망하신다는 것은

의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못함이요 하신 것처럼 우리가 세상에서 자기 의를 찾지 않고 높이 되신 예수 안에서 거룩하심과 영화로우심을 찾고 입게 되는 현상을 가리킵니다.

마치 바울이 십자가에서 나는 다 사라지고 오직 자기 안에 예수로 가득한 사람이 되기를 갈망했던 그 갈망이 바로 의에 대한 책망현상입니다.

그러므로 성령이 역사하시면 데굴데굴 구르면서까지 죽든지 살든지 예수 안에서 온전케 되려는 갈망이 생겨납니다.

심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이니라 하신 말씀은 우리가 예수 안에서 승리했음을 믿고 감격하는 승리적 확신입니다.

그러니까 이제는 육신적인 눈이 아니라 신령한 눈으로 사물을 보고 사건을 보고 환경을 보면서 믿음으로 생각하고 믿음으로 말하고 믿음으로 행합니다.

이런 믿음으로 복음에 서서 예수님의 승리를 선포할 때 하나님의 통치가 이 땅에 나타납니다.

그 뿐 아니라 원수 마귀의 나라를 정복하여 하나님의 나라로 만들기 위해서 복음 전파를 위해서 간절히 갈망하게 하십니다.

이 마음을 갖게 되는 교회에서 작은 것 가지고 서로 안 하겠다고 옥신각신 싸우는 일은 없습니다.

모두 부름 받아 나선 이 몸 어디든지 가오리라 헌신하고 충성함을 갈망합니다.

이처럼 성령님께서는 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 놀라운 구원을 적극적으로 개입하셔서 그 구원의 순서를 이루어 온전한 사람 만들어 가시고 계십니다.

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

신천지의 주장

_______________________________________________________________________

신천지의 교주 이만희가 자신을 보혜사라고 주장하는 것에 대해서 살펴보자.

- 예수님의 말씀을 대언한 본문의 천사는 ‘예수님의 이름’으로 와서 ‘예수님의 말씀’을 대언하기로 약속한 ‘진리의 성령 보혜사’의 입장에 있다(요 14:26).

진리의 성령이라 함은 진리인 하나님의 말씀(요 17:17)을 가지고 오는 자(계 1:1)라는 말이며

보혜사는 은혜로 보호하는 스승이라는 뜻이다.

그는 ‘하나님의 이름(요 5:43)’으로 와서 ‘하나님의 말씀’을 대언한(요 14:24) ‘보혜사 예수님(요일 2:1 난하주)’이 하나님께 구하여 보낸 대언자이므로 ‘다른 보혜사’라 한다(요 14:16).

승천하신 예수님은 하나님께서 자신을 대언자로 삼으신 것처럼 보혜사 성령을 자신의 대언자로 삼아 말씀을 전하시며 직접 우리에게 나타나 말씀을 가르쳐 주시지 않는다.(요한계시록의 실상, 417쪽)

1. 이만희는 “진리의 성령”이 “하나님의 말씀을 가지고 오는 자”이며, 사람이라고 주장한다.

성경에서 하나님의 말씀을 갖고 온 천사나 선지자나 사도를 "성령"이라고 불렀던 적이 있는가? 단 한번도 없다.

아래 요한복음 14:16-17에서 말하는 진리의 영은 우리 안에 거하시는 "성령"을 말한다.

신천지에서는 이만희가 교인들의 속에 거한다고 가르치는가?

세상은 진리의 성령인 보혜사를 보지도 알지도 못한다고 말하고 있다.

세상은 이만희를 보지도 못하는가?

요한복음 14:16-17

내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠음이라.

2. 이만희는 “보혜사”가 “은혜로 보호하는 스승”이라는 뜻이라고 말한다.

이만희는 보혜사를 한문풀이를 하여 保惠師, 즉 “은혜로 보호하는 스승”이라고 해석을 한다.

예를 들어 그리스도를 한문으로 음역하여 기독(基督)이라고 하는데, 이만희는 그리스도를 “기독”이라는 한문으로 해석하는 것과 같으며, 예수를 야소(耶蘇)라고 하는데 그것도 한문으로 해석할 것인가?

베드로는 한문으로 음역할 때에 피득(彼得)이라고 하는데, 이것도 한문으로 해석할 것인가?

保惠師의 “사”가 스승 “師”이므로 스승인 이만희를 말한다는 해석은 웃을 수도 없는 코메디에 가깝다.

그렇다면 醫師는 의학을 전하는 스승이고, 按摩師는 안마를 전하여 주는 스승인가? 이만희는 牧師를 가축을 치는 일을 가르쳐주는 스승으로 해석하는가?

그는 보혜사가 헬라어 "파라클레토스"라는 단어를 음역한 것이라는 사실을 전혀 모르고 한문풀이를 하고 있는 것이다.

앞에서 설명한 것을 다시 반복하면, "파라"라는 헬라어는 "옆에"라는 뜻이고 "클레토스"는 "클레오"라는 단어에서 파생되었는데 "부르다"라는 의미로서 파라클레토스는 헬라의 법정용어로서 피고측 변호인이라는 뜻을 갖는다.

이만희는 “대언자”가 하나님을 대언하는 자라고 주장하는데, 파라클레토스가 성도를 의미하는 피고측 변호인을 뜻한다는 것을 알았더라면 그런 주장을 하지 못했을 것이다.

“대언자”(파라클레토스)는 하나님을 대언하는 것이 아니라 피고, 즉 성도를 대언하여주는 직분을 뜻한다.

성경은 “우리에게 대언자가 있으니....”라고 기록되어있는 것을 보면 누구든지 알 수 있을 것이다.

“만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자(파라클레토스)가 있으니”

3. 이만희는 천사가 쓰는 사람이 보혜사이므로 사도요한이 보혜사이고, 그래서 이만희가 보혜사가 된다고 주장하는 비논리적이고 비성경적인 주장을 하고 있다.

보혜사의 입장에 있었던 천사는 성경에 단 한번도 존재하지 않는다.

- 보혜사 성령은 요한복음 16장 14절 말씀대로 예수님의 것을 가지고 와서 장래일을 알린다. 계시록 1장 1~3절과 10장에 본 바 보혜사의 입장에 있는 천사가 택하여 쓰는 사람은 그에게 예수 그리스도의 계시를 전해 받는 사도 요한이다. 그러므로 요한은 ‘성령의 대언자’로서 보혜사의 입장에 놓인다. 그는 진리의 성령은 아니지만 그와 함께 하는 영(요14:17)으로 말미암아 보혜사의 위치에서 대언하게 된다. 계시록 성취 때가 되면 보혜사 성령이 함께 하는 대언자 곧 사도 요한의 입장으로 오는 목자가 출현하여 밤과 같이 어두운 심령을 밝힌다. 성경에 무지한 사람들은 그를 핍박할 것이나 그것은 보혜사 성령을 보내신 예수님을 찌르는 행위가 된다.(요한계시록의 실상, 418쪽)

즉 보혜사라는 단어는 “보혜사의 입장”이라는 이상한 표현과 함께, 천사 - 사도요한 - 이만희로 이동되어지는데, 이만희는 “사도요한이 입장”이 되어진다고 말한다.

이만희는 비논리적이며 비상식적인 말도 안되는 황당하고 무지한 논리를 주장하고 있는 것이다.

다시 한번 정리하여 보자

첫째, 이만희는 천사가 보혜사 입장이라고 주장하는데.... 천사를 보혜사라고 부른 성경은 단 한 구절도 없다.

둘째, 이만희는 사도요한이 대언자이므로 보혜사 입장에 놓인다는 주장도 황당한 주장이며, 대언자라는 성경구절은 “파라클레토스”로서 다른 번역성경은 “변호자”로 번역하였다, 더욱이 본문은 천사나 사도요한이 대언자라는 것이 아니라, 예수가 대언자라는 내용이다.

“나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 씀은 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자(파라클레토스)가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라“(요일2:1)

즉 파라클레토스라는 단어는 헬라의 법정용어로서 "피고측 변호사"를 말한다. 다시 말하면 예수님이 장차 심판에서 우리를 변호하여 준다는 뜻이다.

예수가 대언자(변호자)가 되어주신다는 성경구절을 천사라고 해석하며, 사도요한이라고 해석하는 이만희는 도대체 성경을 어떻게 보는 것인지 묻고 싶다. "은혜로 보호해주는 스승"이라는 한문풀이가 보혜사의 뜻인가?

과연 예수가 우리의 변호자가 되신다는 본문구절이 “보혜사 성령이 함께 하는 대언자 곧 사도 요한의 입장으로 오는 목자가 출현한다”는 뜻인가?

[공동번역] 나는 믿음의 자녀인 여러분이 죄를 짓지 않게 하려고 여러분에게 이 편지를 씁니다. 그러나 혹 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 우리를 변호해 주시는 분이 계십니다. 그분은 의로우신 예수 그리수도이십니다.

[표준새번역] 나의 자녀 여러분, 여러분이 죄를 짓지 않게 하려고 내가 여러분에게 이 글을 씁니다. 누가 죄를 지을지라도 아버지 앞에서 변호해 주시는 분이 우리에게 계시는데, 곧 의로우신 예수 그리스도이십니다.

[현대인의성경] 나의 믿음의 자녀들이여, 여러분이 죄를 짓지 않게 하려고 나는 이 편지를 씁니다. 그러나 만일 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 우리를 변호해 주시는 의로우신 예수 그리스도가 계십니다.

[KJV] My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

[NIV] My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense--Jesus Christ, the Righteous One.

셋째, 이만희가 어떻게 사도요한의 입장이 되며, 사도요한이 어떻게 보혜사의 입장이 되는가?

이러한 주장을 하는 자체가 부끄러운 생각이 들지 않는지 묻고 싶다.

이만희는 천사가 보혜사의 입장이므로 사도요한도 보혜사이고, 사도요한이 보혜사의 입장이므로 이만희가 보혜사가 된다는 전혀 말이 되지 않는 해괴망칙한 주장을 하고 있는 것이다. 신천지는 처음에는 이만희가 보혜사라고 주장하다가, 나중에는 진리의 영도 보혜사이고 육체도 보혜사라는 주장을 한다.

넷째, 헬라어에 대해서 전혀 모르는 이만희가 헬라어 파라클레토스가 음역된 보혜사라는 단어를 한문으로 풀이하여 자신이 “은혜로 보호하는 스승”이므로 보혜사라고 주장하는 웃을 수 없는 코메디가 연출되었던 것인데, 헬라어를 확인하거나 영어성경, 다른 한글번역성경을 확인하면 그의 거짓말이 그대로 폭로되므로 이만희는 이렇게 웃지 못할 주장을 하고 있다.

- 성경이 히브리어나 헬라어로 기록되었다 할지라도 기록된 바 그 예언이 대한민국에서 이루어질 말씀이라면, 한국어로 번역된 성경의 말씀이 가장 정확할 것이다. 굳이 이유를 말하자면 그것은 살아계신 하나님이 대한민국 사람을 들어 하나님의 뜻을 이루시기 때문에 성령의 역사로 정확하게 기록했을 터이고, 또한 하나님이 기록된 말씀대로 이루실 것이기 때문이다. 이는 성령의 역사를 믿는 성도라면 아멘으로 화답할 것이다.(성도와 천국, 9쪽)

헬라어에 대해서 전혀 모르는 이만희는 실제로 한문풀이를 하고 있다.

그는 삼위일체를 몸이 하나이며(一體) 보좌가 셋(三位)인 사람으로 해석하여 이만희 자신이 삼위일체라고 주장한다. 삼위일체에서 삼위는 위격(인격, person)을 말하며, 일체는 본질(본체, nature)을 뜻한다는 기본적인 용어조차도 모르는 것이다.

히브리서 1:3에서 “휘포스타시스”(confidence essence, nature, person)라는 단어가 나타나는데 이 단어의 뜻이 “본질, 본체, 실체, 실상”이라는 뜻을 갖는다.

“이는 하나님의 영광의 광채시요 그 본체(휘포스타시스)의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라”(히 1:3)

즉 예수도 하나님과 동일한 휘포스타시스를 갖는다는 성경말씀에서 삼위일체라는 용어가 발전된 것이며, 삼위일체란 “한 본질을 가진 세분(three persons in one nature)”으로서 가장 성경적인 정통적인 기독교 신관의 정의가 되어왔다. 세분은 하나의 본질(nature)을 가지고 있어서 하나됨(일체)을 유지하는 한편, 각자의 독특한 특성(property)에 의해서 위격으로 상호구별(삼위)된다는 뜻이다.

이 교리가 16세기 중국에 기독교가 들어오면서 한자로 “三位一體”라고 번역되었는데, 선교사들이 한문 그대로 우리나라에 이 중국식의 용어를 들여온 것이다.

그는 무지한 사이비집단의 교주답게 삼위일체를 몸이 하나이고, 보좌가 셋으로 해석하여 자기가 삼위일체라고 주장을 하여 웃을 수도 없는 주장을 하고 있다.

- 본문 21절의 말씀은 위(位)가 셋이요 육체는 하나이니 삼위일체라 할 수 있고 3장 12절에는 이긴 자에게 거룩한 성 새 예루살렘의 이름과 하나님과 예수님의 이름을 기록하였으니 일체(一體)에 위(位)가 셋이니 이것이 말하자면 삼위일체이다.(천국비밀계시)

3. 성령과 그리스도의 영, 하나님의 영

- 성령은 일반 성령이 있고 진리의 성령 보혜사가 있다. 목자도 일반목자가 있고 약속의 목자(대언의 목자)가 있으며, 교회도 일반교회가 있는가 하면 하나님께서 성경에 약속한 성전이 있다. (이만희, 성도와 천국, 명심할 사항, 227쪽)

신천지에서는 이만희가 예수의 영을 받았으며, 진리의 성령을 받았다고 주장하는데, 예수를 믿고 거듭난 성도들은 모두 성령을 받는다. 신천지 교주 이만희는 오직 그만이 예수의 영을 받았다고 가르치기 때문에, 성도들이 받는 일반 성령과 예수의 영은 다르다고 주장할 수 밖에 없다.

처음 단추를 제대로 맞추지 못하면 마지막 단추는 맞출 구멍이 없어진다. 결론적으로 성경적으로 볼 때에는 그리스도의 영과 하나님의 영, 성령은 모두 동일한 것이라고 말씀 드리며, 단지 명칭적인 차이가 있을 뿐이다.

381년 콘스탄티노플회의에서 325년의 니케야회의에 만들어진 니케야신조에 “또한 주님이시며 생명을 주시는 성령, 성부에게서 나오시며 성부와 성자와 더불어 예배받고 영광 받으시며 예언자를 통해서 말씀하신.....”이라는 구절이 추가되었다.이 추가된 문구의 해석에 대해서 동방교회와 서방교회에서 심각한 대립이 발생하였다. 동방교회에서는 “성령이 성자를 통해서 성부에게서 좇아나심”으로 해석했고 서방교회에서는 “성령이 성부와 성자에게서 좇아나심”으로 해석한 것이다.

이 단어가 바로 유명한 ‘필리오케(Filioque)’라는 라틴어인데 그 뜻은 “...와 성자에게서”라는 의미이다. 동방교회에서는 콘스탄티노플회의에서 추가된 신조를 “변조”되었다고 주장하였고, 서방교회에서는 확대해석이라고 주장한 적이 있었다.

그렇다면 성령은 하나님의 영인가? 아니면 그리스도의 영인가?성령은 성자에 의하여 성부에게서 방출되는가? 아니면 성부와 성자에게서 방출되어지는가?

“보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가(He) 너희에게 말한 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라”(요14:26)

위 성경본문은 성부께서 예수의 이름으로 보내신다고 기록하고 있다. 그러나 아래 성경본문은 예수께서 성령을 보낸다고 기록되어 있는 것이다.

“그러하나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를(him) 너희에게 보내리니”(요16:7)

왜 이러한 상이한 부분이 있을까?

그리스도가 보내는 영이 별도로 있고, 하나님이 보내는 영이 별도로 있는 것은 결코 아니다.

결론적으로 우리는 이 성경본문에서 삼위일체의 본질을 깨닫게 된다.정통삼위일체에서 분명히 삼위의 하나님은 인격적(위격적)으로 구별되어진다. 성부는 성자가 아니고 성자는 성령이 아니며, 성령은 성부가 아니라는 것이다. 그러나 본질적인 면에서는 삼위는 모두 동일하며, 오직 하나의 신적본질을 공유하고 있다. 즉 성부하나님의 본질은 성자예수의 본질과 동일하다. 그래서 예수는 하나님의 본체이시며, 하나님의 형상인 것이다.

우리는 어떤 신학적인 주장을 하기 위해서 단지 추측적이고 인위적인 논리로 성경을 판단할 수는 없으며, 반드시 그 증거를 제시하여야만 한다. 이러한 성경적인 증거가 정통교리의 첫 번째 조건이 된다. 성경에서 성령은 간혹 아들의 영이라고 불리워지며 그 아들의 영, 즉 예수의 영은 하나님의 자녀인 우리들에게 보내진다.

“너희가 아들인고로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아바 아버지라 부르게 하셨느니라”(갈4:6)

누가 보아도 위 갈라디아서 본문에서 하나님이 보내는 ‘아들의 영’은 성령이 분명하다. 또한 다음 본문에서는 “하나님의 영”과 “그리스도의 영”, 그리고 “우리 안에 거하시는 그의 영”은 모두 동일하다,

“만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 인하여 죽은 것이나 영은 의를 인하여 산 것이니라. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라”(롬8:9-10)

성경 본문에서 하나님의 영과 그리스도의 영, 그리고 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영, 즉 하나님의 영이며, 우리 안에 거하시는 영, 즉 성령의 근본적인 구별은 없는 것이 분명하다. 믿는 성도의 안에 거하는 성령은 오직 하나이며, 오직 한분의 성부와 한분의 성자가 있는 것과 같이 오직 한 분의 성령이 있기 때문이다. 그래서 결과적으로 그리스도인들은 이중방출(Double Procession)의 개념을 발전시키게 되었다.

그래서 성령은 “성부와 성자에게서 방출된다”고 선포되었던 것이다.

성령은 성부와 성자의 상호연합과 교통하심으로 본질적인 공통의 개념을 갖는다. 하나님의 영이시며 그리스도의 영이시다.

사도요한은 다음과 같이 말한다.

“우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라”(요일1:3)

그리스도와 성령은 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 신자들의 마음 속에 성령과 그리스도께서 같이 거하신다고 말할 수 있다. (갈2:20, 롬8:9-10). 또한 성령과 성부하나님도 본질적인 동일성을 표현하고 있는데, 예를 들면 성령이 거하는 성도들의 몸은 하나님이 거하는 성전이라고 불리워진다.(고전3:16)

이만희가 재림예수라는 것을 주장하기 위하여, 예수의 영과 일반 성령이 다르다고 주장하는 신천지가 과연 성경적인 곳이라고 생각되는가? 그들의 교리는 성경을 근거로 한 것이 아니라, 자신들의 교리에 성경을 부분적으로 짜맞추는 것뿐이다.

성경은 성령이 곧 아들의 영이며, 예수의 영이면서 동시에 하나님의 영이라고 말하기 때문이다. 성령은 한분이시지만 그분의 여러가지 역사를 나타내는 명칭을 많은 것이다. 성령은 하나님의(여호와의) 영, 하나님의(여호와의) 신, 보혜사, 그리스도의 영, 진리의 영, 아들의 영등 다양한 명칭으로 불려진다.

“성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 브루기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애쓰되 예수의 영이 허락지 아니하시는지라”(행16:6-7)

“너희가 아들인고로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아바 아버지라 부르게 하셨느니라”(갈4:6)

"오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것 곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라 사람의 사정을 사람의 속에 있는 영 외에는 누가 알리요 이와 같이 하나님의 사정도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라"(고전 2:10-11)

하나님은 하나님의 영으로 우리에게 그 뜻을 보이신다. 하나님의 영이 곧 하나님을 알기 때문이다. 이와 같이 명칭은 비록 다르지만 성도들에게 거하며 역사하는 성령은 오직 하나인 것이다.

이만희는 예수의 영을 받았고, 교인들은 일반 성령을 받았다? 참으로 웃을 수도 없는 주장이다

“그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음 좇는 것을 내가 이상히 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 요란케 하여 그리스도의 복음을 변하려 함이라. 그러나 우리나 혹 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다”(갈1:6-8).

또한 사도바울은 기록한 말씀을 진리의 기준으로 제시하였다.

“형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 가지고 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 ‘기록한 말씀 밖에 넘어가지 말라’한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 먹지 말게 하려 함이라”(고전4:6).

또한 진리의 영이신 성령께서도 자의적으로 말하지 않으며 오직 예수 그리스도의 가르침과 말씀을 증거한다. 즉 기록된 성경과 다른 복음을 전하거나, 다른 가르침을 전하는 사람들은 모두 거짓선생이며 거짓 선지자이다.

4) 예수님이 약속하신 그 보혜사는 오순절에 성령으로 오셨다.

본문은 예수가 제자들에게 직접 말하는 화법이다.

“내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라. 그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자의로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하시며 장래 일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠음이라” (요16:12-14)

“내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사(파라클레토스)를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니, 저는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 저를 아나니 저는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠음이라” (요 14:16-17)

위 본문에서 “너희”가 누구를 말하는가? 기본적인 상식이 있는 사람이라면 “너희”는 예수의 제자들을 말하는 복수대명사임을 알 수 있다. 그런데 신천지에서는 이 진리의 영이 이만희에게 왔다고 주장한다. 그렇다면 인칭대명사는 왜 “너희”라고 복수대명사를 사용하였는가? 이 보혜사 성령은 이만희가 아니라 바로 오순절에 오신 성령으로 성취되었다. 그 증거가 성경에 분명히 나타나고 있다.

“볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라”(눅 24:49)

예수님은 제자들에게 보혜사성령을 보내주시겠다고 여러번을 약속하시면서 예루살렘 성에 머물라고 하셨다. 이 약속은 누가복음뿐 아니라 사도행전에도 나타난다. 특히 요한복음에서는 내가 가면 보혜사 그를 보내주시겠다고 여러번을 약속하셨다.

“사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라”(행 1:4-5)

그리고 제자들은 오순절에 성령이 임하는 것을 보고, 그 성령이 바로 예수님의 약속인 것을 깨닫게 되었다고 기록하고 있다.

“내가 말을 시작할 때에 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났노라”(행 11:15-16)

“베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼 데 사람 곧 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고”(행 2:38-29)

이 약속이 곧 요엘서에서 예언한 그 성령이었고, 베드로는 사도행전에서 베드로가 요엘서를 인용하며 그 성령이 성취되었음을 말한다.

5) 성령의 회상사역

“내가 아버지께로서 너희에게 보낼 보혜사, 곧 아버지께로 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증거할 것’이요”(요15:26).

“보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라”(요 14:26)

물론 성령께서 개인적이며 일상생활적인 것까지 일일이 직접적으로 가르쳐 주는 것은 아니다. 정말 그렇게 가르쳐 주셨으면 얼마나 좋겠는가? 또 자기 자신에게 순간적으로 떠오르는 생각을 모두 성령의 감동이라고 생각한다면 그것은 신비주의라고 단언하여도 좋다. 오순절에 오신 성령은 예수가 가르치는 말씀을 증거하였다. 이것을 성령의 “회상사역”이라고 하는데, 예수님이 가르쳤던 말씀을 제자들에게 기억하게 해주었다는 뜻이다.

“우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니한 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라”(요일 4:6).

진리의 영은 이만희만 받는 것이 아니라, 하나님께 속한 자는 누구나 말씀으로 분별할 수 있는 것이다

사도요한이 요한일서에 말한 “우리의 말”은 사도들의 말이며, 곧 기록된 성경을 뜻한다. 즉 진리의 영과 미혹의 영은 사도들의 말을 받아들이는 기준으로 구별할 수 있다. 다시 말하면 성경말씀으로 영을 구별한다는 뜻이다. 성령은 개인의 장래를 점을 쳐주거나 예언을 하여주거나, 일상생활의 일거수 일투족과 세상의 지식까지 모두 일일이 가르쳐 주는 것이 아니다.

신천지는 기독교에서 성령을 받았다고 가르치는데, 그러면 성령을 받으면 모든 것을 아는가? 라고 질문을 한다.

예수님은 오실 성령의 기능과 역할에 대해서 이렇게 말씀하셨다.

“그가 와서 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 세상을 책망하시리라”(요 16:8).

성령께서는 죄와 의와 심판에 대해서 책망을 하여 주실 것이다. 곧 우리는 성령의 조명과 감동으로 죄와 의와 심판이 무엇인지 알게 될 것이며, 예수가 가르치셨던 말씀이 무엇인지 성경을 통하여 알려 주신다.

성령이 모든 것을 가르쳐 주므로 공부나 학습이 전혀 불필요하다는 주장은 잘못된 주장이다. 주관적인 신비주의자들은 인간교사를 부정하고 오직 성령으로만 직접적인 가르침을 받아야만 한다고 주장하거나, 직접계시만을 주장하기도 한다. 성경에서 보면, 초대교회는 성령의 은사로써 교사를 사용하였음을 알 수가 있다.(고전 12:28, 14:19; 롬 12:7, 엡 4:11)

즉 예수 그리스도는 자신의 진리를 가르치기 위하여 교사를 도구로 사용하셨다. 이러한 성령의 은사는 그리스도의 몸이신 교회에 덕을 세우도록 주어지는 것이다(고전 14:12). 우리는 성경에 기록된 그리스도의 지상명령에서도 “가르쳐 지키게 하라”(마 28:20)는 말씀을 발견할 수 있다.

즉 다른 사람을 가르치며 하나님의 말씀을 진리로 인도하는 교사들은 기도하며 최선을 다하여 공부하고 미리 준비하여야 한다. 성령의 가르침이란 인간의 노력을 전혀 배제하여도 저절로 이루어진다는 것이 아니기 때문이다.

물론 인간의 노력으로만 되는 것은 아니며, 진리의 영이신 성령의 도우심이 반드시 필요하다는 것도 잊으면 안된다. 시편의 기자는 이렇게 기도하였다.

“내 눈을 열어서 주의 법의 기이한 것을 보게 하소서”(시 119:18).

아볼로는 학문이 많고 일찍 주의 도를 배운 사람이었으나 그는 요한의 세례만 알던 사람이었다.

“그가 일찍 주의 도를 배워 열심히 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알 따름이라”(행18:24-25).

그가 브리스길라와 아굴라에게 성경을 자세히 풀어 배움을 받고 나서부터, 공중 앞에서 성경으로 유대인들을 이기게 되었고 예수를 그리스도라고 증거하게 되었던 것이다(행 18:26-28). 아볼로는 초대교회의 성경교사였으며 지도자였다. 훗날 바울은 아볼로에게 고린도교회를 다시 방문해달라고 권유하기도 한다(고전 16:12).

바울은 성경에서 이렇게 말한다.

“나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님은 자라나게 하셨나니”(고전3:6).

즉 하나님께서 자라나도록 역사하시지만, 인간 교사의 노력과 가르침을 배제할 수는 없는 것이다. 즉 인간 교사의 노력과 하나님의 역사하심이 함께 동참되는 동역을 말하는 것이다. 바울은 아볼로나 자신의 노력이 아무것도 아니지만, 그러나 아볼로와 자신이 모두 하나님의 동역자임을 말하였다(고전 3:9).

아볼로는 브리스길라와 아굴라에게 성경의 가르침을 자세히 배운 후에야 그도 역시 성경 교사가 되었던 것이다(행 18:24-28). 또한 몸 되신 그리스도를 위하여 그 각각 지체가 되는 우리들이 서로 연합함으로서 각각의 은사가 공동체를 위하여 활용되어져야만 한다.

디모데는 “저희가 또 다른 사람을 가르칠 수 있으리라”(딤후 2:2)라고 말했으며, 히브리서 기자는 “너희가 다시 하나님의 말씀의 초보가 무엇인지 누구에게 가르침을 받아야 할 것이니···”(히 5:12)라고 기록하였다.

안디옥 교회에서는 스데반의 순교로 흩어진 무명의 그리스도인들에 의하여 복음이 전파되어 교회가 세워졌는데, 바나바와 바울이 일년간을 교회에 머물면서 가르쳤을 때에야 비로소 그들이 그리스도인이라고 일컬음을 받게 되었다고 기록되어 있다(행 11:26).

“바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만나매 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 일 년간 모여 있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라”(행 11:25-26)

6) 하나님의 교회가 말하는 보혜사

우리나라에 자칭 보혜사는 47명이다.

특히 하나님의 교회에서는 88년에 면 종류를 먹다가 죽은 안상홍이 보혜사 성령이라고 주장한다. 더욱이 안상홍을 하나님, 초림예수, 재림예수, 보혜사 성령, 멜기세덱, 이삭이라고 주장하며, 강림하실 예수라고 주장한다.

그동안 박태선과 같이 교주 자신을 여호와 하나님이라고 하는 이단은 거의 없었다. 게다가 하나님의교회는 1인 5역이며 양태론적인 삼위일체이다. 재림과 강림은 다르다고 주장하며, 안상홍이 재림예수였으며 장차 강림할 예수도 안상홍이라고 주장하므로 정확하게 표현하자면 1인 7역으로 가르치고 있는 사이비단체이다.

박태선(전도관) 출신인 이영수, 김풍일, 조희성등 하나같이 자신을 보혜사이며 이긴자라고 주장하는데, 모두 박태선에게서 그것을 배웠기 때문이다. 이만희 역시 전도관 출신으로서 보혜사, 이긴자, 감람나무, 두 증인등 모두 배워온 것을 그대로 모방하는 것뿐이다.

결론적으로 교주나 지도자를 보혜사라고 가르치는 곳이 있다면 그곳은 말할 필요도 없는 이단이라고 보면 정확하다.

벤치에 앉아 있는 노부부

벤치에 앉아 있는 노부부

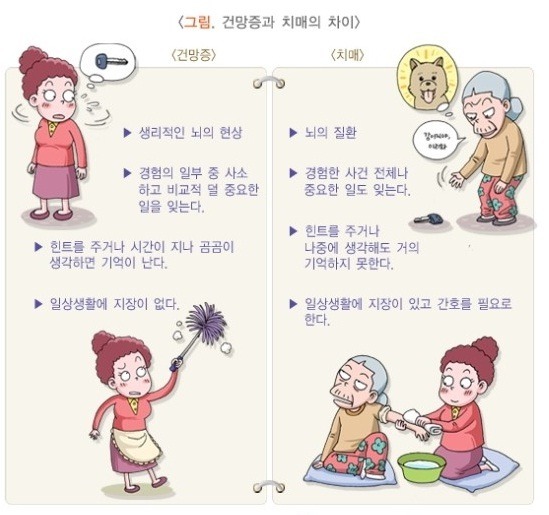

건망증과 치매의 차이

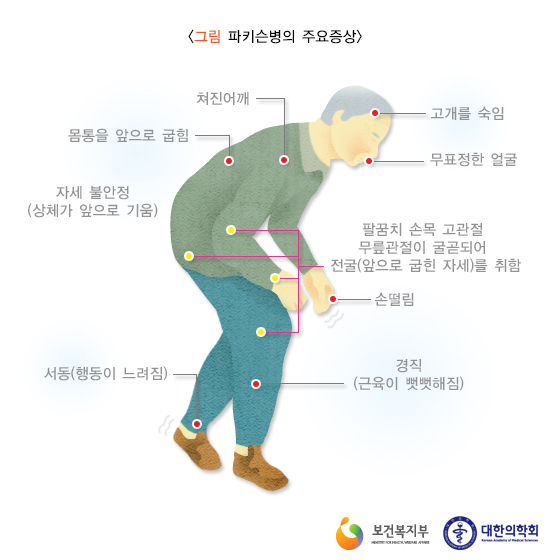

건망증과 치매의 차이 파킨슨병의 주요증상

파킨슨병의 주요증상